2020年���,珠江水產研究所深入貫徹學習貫徹黨的十九屆五中全會�����、中央農村工作會議重要精神���,按照“四個面向”總要求�����,圍繞現代漁業綠色高質量發展,堅持產業導向、問題導向和需求導向�����,積極推進綠色漁業科技創新�����,在漁業資源保護�、水產遺傳育種���、健康養殖等領域取得了一系列新成果和新突破���,為引領和支撐產業轉型升級,推進漁業現代化建設做出了重要貢獻�。經推薦和遴選�,從各領域中凝練出10項重要科研進展���,其中3項入選中國水產科學研究院2020年度科研重大進展�����。

一�、院級科研進展

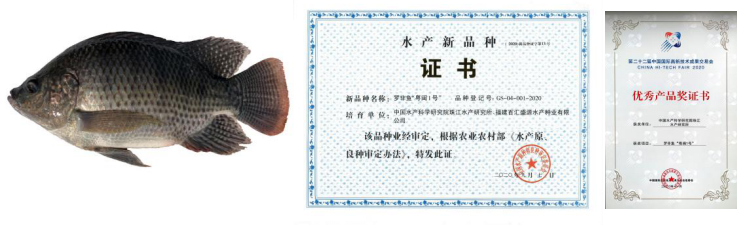

(一)培育自然全雄羅非魚“粵閩1號”新品種

珠江水產研究所羅非魚等健康養殖技術創新團隊利用群體選育、家系選育和雜交選育等相結合的育種方法培育出羅非魚“粵閩1號”新品種�����,具有生長快�、出肉率高等優點。解決了羅非魚單雄性苗種生產需要激素誘導轉性�,規模化生產種苗時自然雄性率達到98.3%�。該新品種超雄父本制種容易、利于規?��;a�,適宜在我國羅非魚主產區人工可控的淡水水體中養殖���。

該研究基于WY♀×YY♂àWY♀+YY♂的理論�,創建了YY超雄羅非魚自繁維持體系�����,解決了傳統YY超雄魚制種需不斷進行性逆轉和測交篩選YY超雄魚和YY偽雌魚的繁瑣操作困局�,突破了超雄羅非魚親本的規模化生產技術瓶頸�����,成功培育出全雄羅非魚“粵閩1號”新品種�。此外���,相同養殖條件下�,其生長速度比同期養殖的吉富羅非魚快23.77%�,同等規格和相同加工工藝條件下,其帶皮出肉率比同期養殖的吉富羅非魚平均高2.54%�。新品種在我國華南地區進行了產業化推廣應用,相比普通養殖品種綜合效益提高20%以上���。該品種被遴選為國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”重點專項3個標志性成果之一���,獲得第二十二屆中國國際高新技術成果交易會優秀產品獎,為實現養殖魚類精準性控育種提供了可借鑒參考的新思路�。

(二)培育品優快長中華鱉“珠水1號”新品種

珠江水產研究所龜鱉遺傳育種創新團隊利用群體選育技術培育中華鱉“珠水1號”新品種,具有生長速度快、品質和口感優良的特點�,適宜在廣東�、廣西���、江西等長江以南地區人工可控的淡水水體中養殖�。與配套的養殖良法相結合�����,中華鱉“珠水1號”推廣養殖面積1萬余畝�,良種增產貢獻率達到20%���,為我國中華鱉產業發展提供了重要的養殖品種。

該研究在收集與評價全國中華鱉種質資源的基礎上�,以1992-1993年從湖南常德挑選的洞庭湖水系野生中華鱉2.1萬只個體為基礎群體�,以生長速度為目標性狀���,經連續5代群體選育,成功培育出中華鱉“珠水1號”優良新品種。該品種保留了洞庭湖中華鱉底板緋紅,背甲黛綠的性狀特征�����,在生長方面相比于普通中華鱉�,生長速度平均提高了12.3%;在形狀上�,裙邊寬度提高了5%以上�,提升了品質���。2020年生產優質健康中華鱉“珠水1號”鱉苗350多萬只�����。2020年11月在第二十二屆中國國際高新技術成果交易會上�,中華鱉“珠水1號”品種榮獲“優秀產品獎”。該品種是水科院系統培育的首個中華鱉新品種�,有效提高了我國中華鱉產業的良種覆蓋率,保障了健康優質中華鱉苗種穩定供應,顯著提高了養殖經濟效益和漁民收入�����。

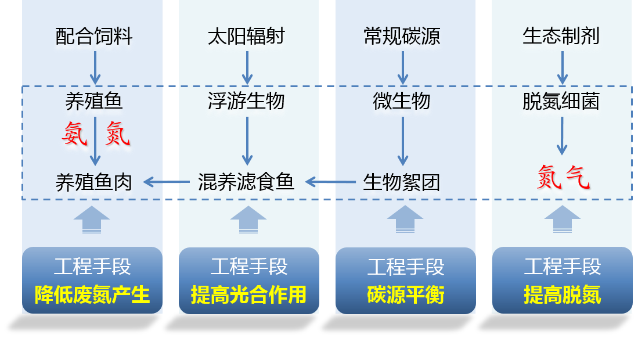

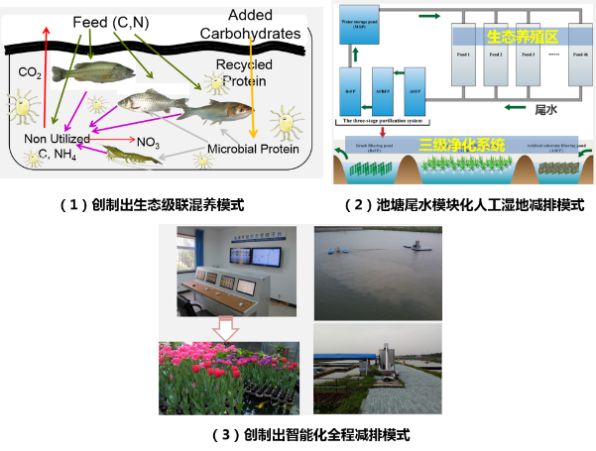

(三)創建池塘尾水減排實用化技術體系

珠江水產研究所淡水池塘養殖生態環境調控創新團隊針對水產養殖生態環境面臨的環保壓力問題�,原創性發明了一套包括池塘水環境調控設施創制、水產養殖尾水生物減排、生態工程優化工藝為一體的技術體系�����,不僅可以提高養殖產品質量�,而且大大減輕養殖環境壓力���,樹立了全國水產環境修復�、養殖尾水治理的典型樣板���。相關研究成果獲得廣東省技術發明獎一等獎���。

該研究為實現水產養殖經濟效應和環境治理之間的平衡���,實現養殖尾水處理達標排放�、保障水產品質量安全,以“池塘環境生態工程調控及尾水減排關鍵技術”研發為核心�,在厘清池塘水域環境特征和富營養物質遷移歸趨基礎上,發明了包括:池塘水環境調控設施創制���、水產養殖尾水生物減排���、生態工程優化工藝等一套技術體系�,解決了養殖三大污染物“卡脖子”的技術瓶頸�����。創立池塘尾水模塊化人工濕地減排���、高效增氧式推水設施減排�、全系統智能化減排等三種綠色養殖模式�����,研制了脫氮除磷高效微生態制劑等25個減排新產品���,提供了整套經濟可行�、實用性強�����、實際效果好的池塘尾水治理方法���,并進行了規?����;痉稇?��,為推進水產養殖綠色發展���、粵港澳大灣區美麗鄉村建設提供了重要技術支撐���。

二���、所級科研進展

(一)創建珠江漁業資源保護關鍵技術

開展珠江漁業資源保護對維護珠江水生生態系統穩定、保障區域經濟安全具有重要意義���。珠江水產研究所珠江漁業資源調查與評估創新團隊歷時十余年�,在珠江干流及主要支流開展漁業資源調查與生態修復研究工作���,建立了漁業資源定量調查與評估技術,解決了江河漁業資源定量調查與評估難題���,發現魚類新種6種,首創珠江仔魚生態信息庫�,解析了珠江魚類群落梯度分布格局及落演變趨勢���,闡明了魚類群落繁殖策略及補充機制�����;發明了一種適用于低水頭水壩的過魚通道加建方法���,指導建成了我國首座在水壩主體加建過魚通道���,構建了基于魚類繁殖水文需求的生態調度方法,首次在珠江大型水壩進行實踐���;創建了江河產卵場評估修復技術���,建立了炸礁對產卵場流場影響評估模型,首次指導建成河流人工魚礁8萬m2�����。

該成果獲2020年度廣東省動物科學技術獎特等獎和林浩然動物科學技術獎特等獎。

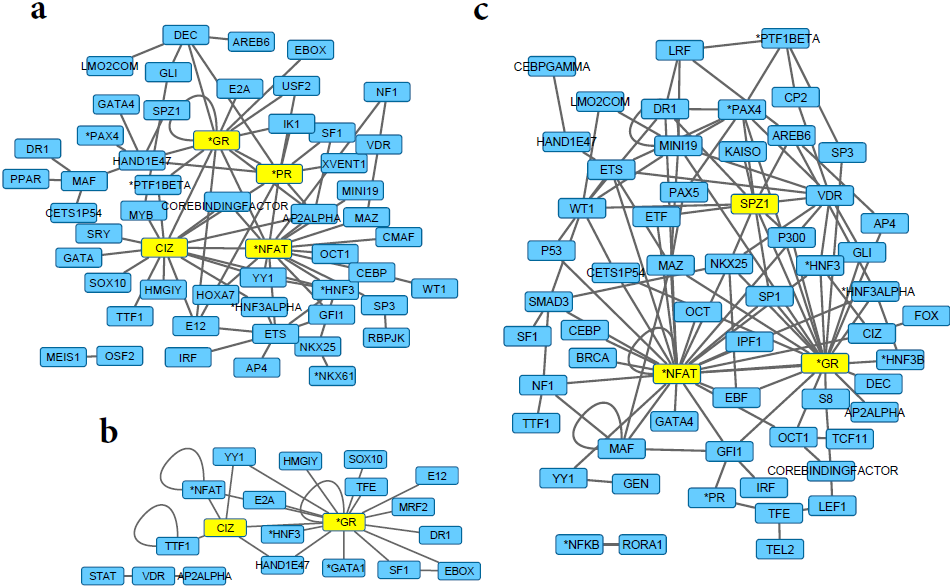

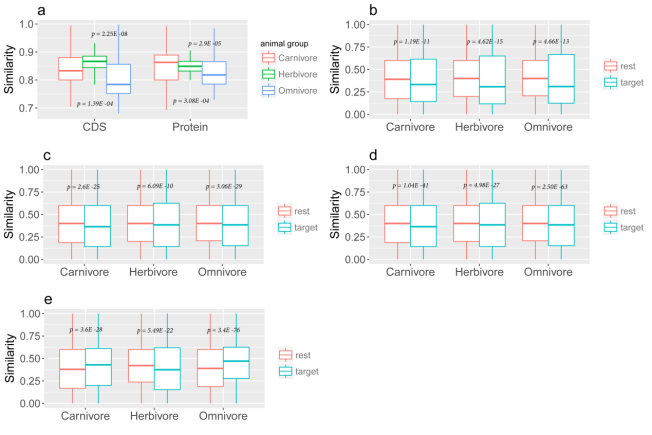

(二)解析魚類食性分化的分子機制

生命活動的維系離不開糖���、淀粉的積累與分解過程���,因此糖代謝相關的基因及酶對生命活動至關重要�����。不同動物對不同食物的偏好導致胰α淀粉酶在不同食性動物類群中的表達水平也存在差異。為了揭示動物食性如何分化這一重要科學問題,珠江水產研究所珠江漁業資源調查與評估創新團隊利用多種生物信息學方法分析了不同生物胰α淀粉酶基因序列和多個轉錄因子(TFs)的調控機制研究���,創新性地預測了三種不同食性動物類群互作的轉錄因子調控胰α淀粉酶基因的可能機制���。通過對TF調節網絡的計算建模�����,發現胰腺特異性TFs可能在非胰腺特異性tfs到tf-tf相互作用網絡中發揮重要作用�����,為控制不同食性動物組的胰腺α-淀粉酶基因表達提供了特異性和靈活性�����,表明聯合轉錄調控可能是控制胰α淀粉酶基因表達和影響動物食性分化的重要方式�����。

該研究成果發表于國際知名期刊《基因組學》(Genomics)上�����,系首次從分子生物學的視角揭示動物類群食性分機制�,為生物系統進化及營養學等相關研究提供了新的思路。

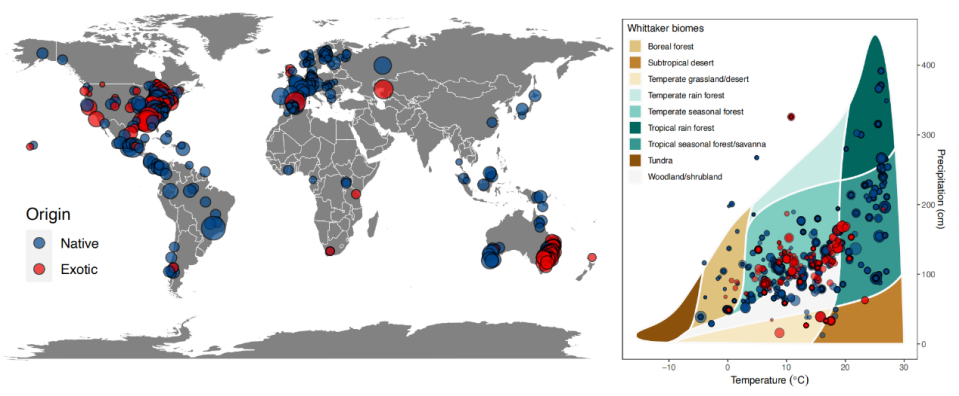

(三)外來入侵水生動物風險評估與防控關鍵技術

開展外來入侵物種監測和防范外來物種入侵對保護水生物多樣性和水生生態安全具有重要意義�。珠江水產研究所外來物種與生態安全創新團隊�����。針對當前我國入侵水生動物入侵機制不明�、風險評估和防控技術匱乏的現實問題���,首次在我國對主要外來水生動物開展系統調查分析和長期監測,闡明了主要入侵水生物種的分布特征�����、生態適應性和入侵機理;提出了新的生態影響量化評估方法���,并創建了一套控制實驗、模型評估�、評分系統相結合的生態風險評估體系�;創新了一系列入侵物種收集、誘捕���、殺滅、控制和利用技術,構建了安全高效的防控技術體系���,并在廣州市白云湖鱷雀鱔事件等多次外來物種防控工作中取得較好的效果�,填補了國內相關研究的空白。

該研究成果于2020年獲得廣東省科技進步二等獎1項�����,該研究對于漁業的科學健康發展���,推進國家生物安全建設���,構建外來入侵水生生物防控奠定堅實基礎���。

(四)攻克人工圈養條件下黿繁育技術難題

黿是國家一級水生野生保護動物���,一直受到國人高度關注���。珠江水產研究所龜鱉遺傳育種創新團隊通過生態模擬���,經過5年多的實踐�,在國內首次人工繁殖出稚黿���,掌握了黿繁殖和生長特性�,目前獲得850余只不同年齡仔黿�����,攻克了人工圈養條件下黿親本培育、繁殖孵化�、苗種培育及養殖等技術難題。通過實地調研及保護遺傳學研究,掌握了我國黿資源概況和保護現狀,構建了基因組精細圖譜���,建立了仔黿遺傳檔案���,探明了瀕危因素�,初步掌握了黿保護生物學基礎理論。2019年協助農業農村部制定了《黿拯救行動計劃(2019-2035年)》,2020年在農業農村部長江流域漁政監督管理辦公室的指導下���,開展了幼黿野化適應性保護活動,并會同中國野生動物保護協會水生野生動物分會發起成立了中國黿保護聯盟���。

黿人工繁育及保種相關工作先后獲得CCTV7科技苑欄目等媒體的專題報道,引起了強烈的社會效應�,研究成果為黿資源保護���、種群恢復奠定了物質與技術基礎�,促進了生態文明建設。

(五)成功獲得基因編輯黃顙魚品系

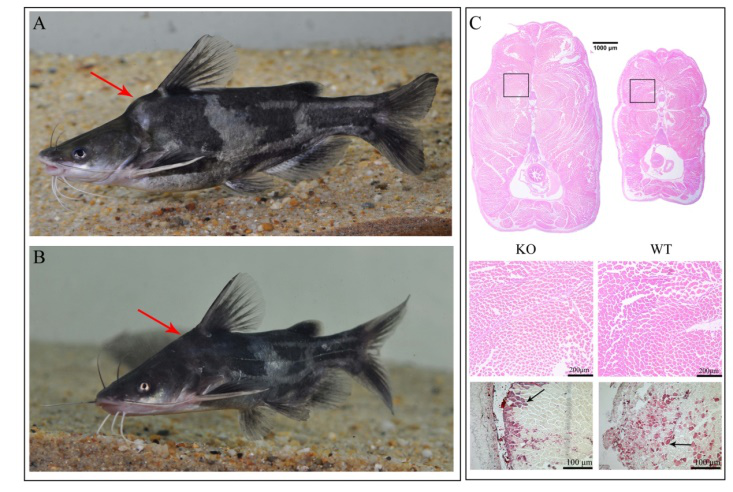

基因的自發突變存在于自然界每個生物,是物種演化的分子基礎�,盡管其發生頻率低�����,家養動物依然通過長期的人工定向積累選育出符合需求的突變性狀,而基因組編輯技術無疑大大加速這一過程���。珠江水產研究所與南京大學等單位合作,利用第一代基因組編輯技術-鋅指核酸酶技術對肌肉生長抑素(MSTN)基因進行編輯�,培育出具生長快�、出肉率高及規格大等優良生產性狀的可遺傳黃顙魚新品系���。新品系呈現出典型的雙肌表型�����,由于肌肉的高效生長�,其頭部和背鰭之間形成兩個明顯突出的肌肉團�����,自30日齡時便肉眼可見�����;到80日齡和210日齡,體重分別比野生型同胞增加27%至37%�����,且隨著日齡增長而變得明顯。這些通過外觀表型可直接分辨的典型表型在魚類中屬首次報道�。

該研究成果發表于《Aquaculture》�,《科技日報》頭版刊發報道�,科學網、新華網�、光明網等近百家新聞媒體先后轉載�����,引發行業熱議。該研究靶向性加快自發突變的過程�����,為經濟魚類品種開發提供新的思路和范式���,也為基因組編輯技術在漁業上的應用積累基礎資料�����。

(六)揭示草魚肌肉生長和脂肪蓄積調控機制

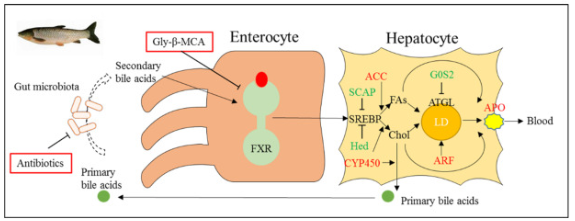

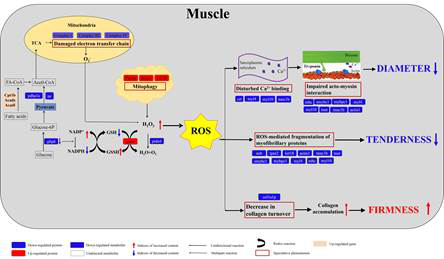

草魚是我國養殖產量最大的魚類,在我國高質量發展的新階段���,為了滿足人們對高品質草魚的要求,珠江水產研究所淡水池塘養殖生態環境調控創新團隊從肌肉���、脂肪調控層面開展了草魚品質提升機制研究。首次鑒定出魚類肌肉質構相關的49個磷酸化肽段及其潛在的上游激酶�����,發現活性氧(ROS)在草魚肌肉質構中起到正調控作用���。證實法尼酯X受體(FXR)在草魚脂肪蓄積過程的負調控作用�,發現通過 FXR 調控草魚脂肪蓄積的非經典作用機制。根據ROS���、FXR關鍵調控靶點和途徑,開發出魚類品質調控新產品�。

相關內容于2020年度發表在《Food Chemistry》(IF:6.306)���、《Aquaculture》上���。該研究結果將為草魚肌肉生長和脂肪蓄積調控提供了新的理論依據�,構建系列品質調控產品篩選平臺�,為草魚高質量發展提供可行的技術途徑。

(七)重要養殖魚類高效疫苗創制產業化取得新進展

針對草魚�、羅非魚等重要養殖魚類敗血癥、鏈球菌病等主要病害問題,珠江水產研究所水產疫苗創制與免疫防控創新團隊與相關單位開展合作研究�����,突破這幾種疫苗高效低成本規?;苽浼夹g、質量檢驗關鍵技術、實用化免疫技術等疫苗產業化應用關鍵技術,構建了多種新型高效滅活疫苗���、核基因缺失活疫苗,研究制定免疫參數和免疫技術規程,完成疫苗中間試制研究���,并按GCP要求申報疫苗臨床試驗。

相關研究于2020年分別獲得2個疫苗臨床試驗批件、1個疫苗轉基因中間試驗批件和1個疫苗轉基因環境釋放批件���,對我國水產疫苗的注冊申報和產業化具有重要的意義,其中主持申報的“草魚嗜水氣單胞菌敗血癥、銅綠假單胞菌赤皮病二聯蜂膠滅活疫苗”獲得臨床試驗批件���,主持申報的“無乳鏈球菌莢膜多糖缺失疫苗株WC1535△cps-NP”獲得轉基因中間試驗批準。