近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海漁業生態環境監測與評價創新團隊對近岸養殖區沉積環境細菌群落結構對氧化還原格局的響應研究取得新進展,相關研究成果以“Bacterial community responses to the redox profile changes of mariculture sediment”為題,發表在Marine Pollution Bulletin上,史榮君為第一作者,齊占會和紐約州立大學Qingzhi Zhu為通訊作者。該研究成果是該創新團隊在“養殖與環境相互作用”(Aquaculture Environment Interactions)領域的系列研究之一,獲得國家重點研發計劃(2018YFD0900700)和國家自然科學基金(31900094)等項目資助。全文鏈接https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112250。

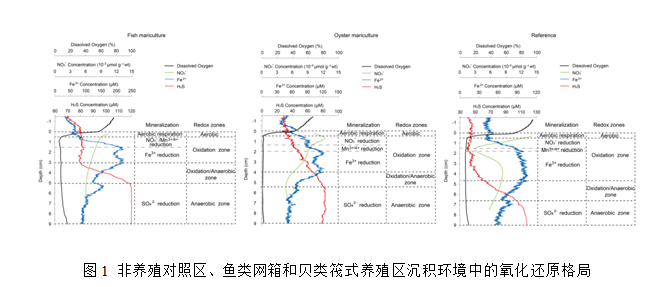

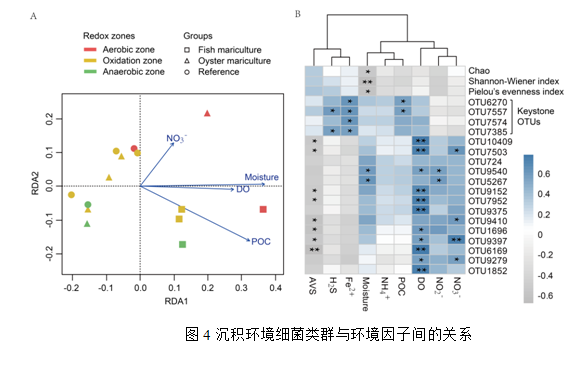

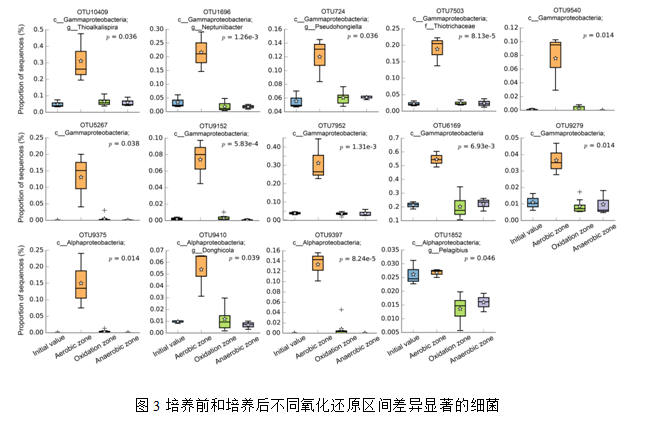

目前,我們已經清楚魚類網箱和貝類筏式等海水養殖活動會導致有機顆粒物的沉積速率和通量增加,進而造成沉積環境中氧化還原格局、有機質和重要元素的早期成巖反應等生物地球化學過程改變,但在這一過程中,細菌群落對氧化還原格局的變化的響應機制尚不清楚。該研究采集大亞灣非養殖區、魚類網箱和貝類筏式養殖區的表層沉積物進行室內培養實驗,同時應用光化學平面傳感器技術,獲得了關鍵環境因子的高分辨率平面分布特征,避免了傳統的分層取樣方法因間隔較大而無法將微生物分布與氧化還原格局相對應的限制。研究結果表明,沉積環境中有機質的礦化路徑差異顯著,其中非養殖對照區的有機質礦化路徑以鐵氧化物還原為主,而兩個養殖區則以硫酸鹽還原為主。另外,在不同氧化還原區中,有氧區內的細菌群落主要受環境影響而發生顯著變化,其中豐度顯著高于氧化區和缺氧區的14個OTUs均為好氧菌并屬于γ-變形菌和α-變形菌。但是,在復雜的生態系統中,微生物群落間的相互作用對物理化學過程的影響可能比物種豐度更重要,該研究的共現性網絡分析表明,細菌相互作用網絡中的4個關鍵OTUs均為嚴格厭氧菌,并且其豐度與Fe2+、POC和H2S 正相關,表明其不僅參與有機質的降解,還顯著影響著鐵硫循環。