近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海漁業生態環境監測與評價創新團隊對大亞灣核電廠冷源致災生物尖筆帽螺(Creseise acicula)暴發跟蹤監測及預警防控對策研究取得新進展,相關研究成果以“Acoustic study on the outbreak of Creseise acicula nearby the Daya Bay Nuclear Power Plant Base during the summer of 2020”為題,發表在Marine Pollution Bulletin上,曾雷為第一作者、黃洪輝為通訊作者。該研究成果是該創新團隊在“濱海核電廠冷源致災生物監測預警防控”領域的系列研究之一,獲得國家重點研發計劃(2018YFC1407501 & 2018YFC1407504)等項目資助。全文鏈接https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112144。

近年來,因海洋生物暴發并入侵堵塞濱海核電廠冷源系統,導致核電機組降功率、停機、甚至停堆事件呈增多趨勢,核電冷源生物災害已成為影響核電安全運行的重要隱患,是值得重視的一類新出現的海洋生態災害。2020年6月至7月,在大亞灣核電鄰近海域首次出現尖筆帽螺大規模暴發浮游聚集的現象,并影響了大亞灣核電的安全運行。該物種雖曾在印度沿岸、阿拉伯海、孟加拉灣等海域多次出現過暴發聚集的現象,但其遷移聚集規律及其暴發消亡機理目前尚不清楚。

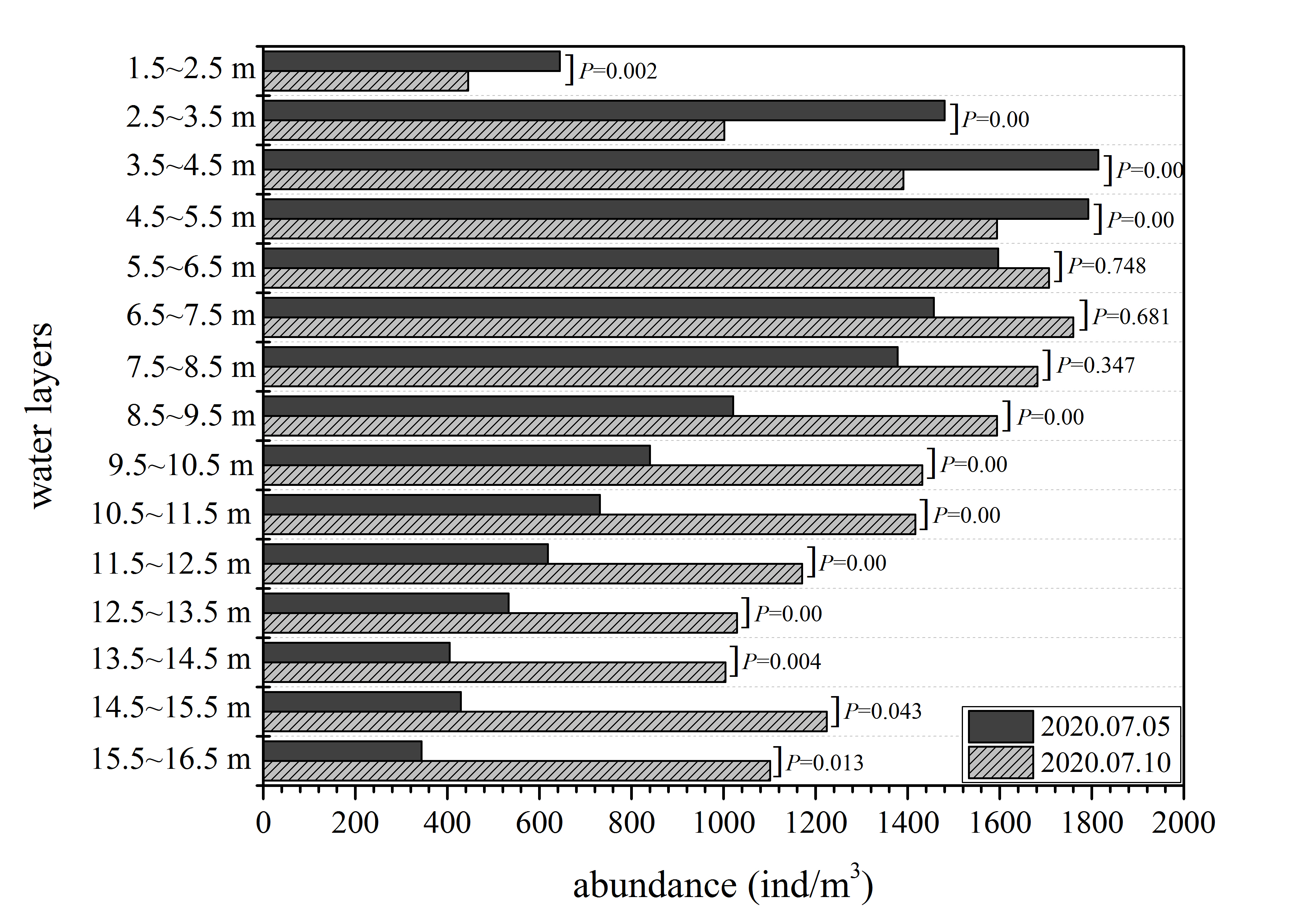

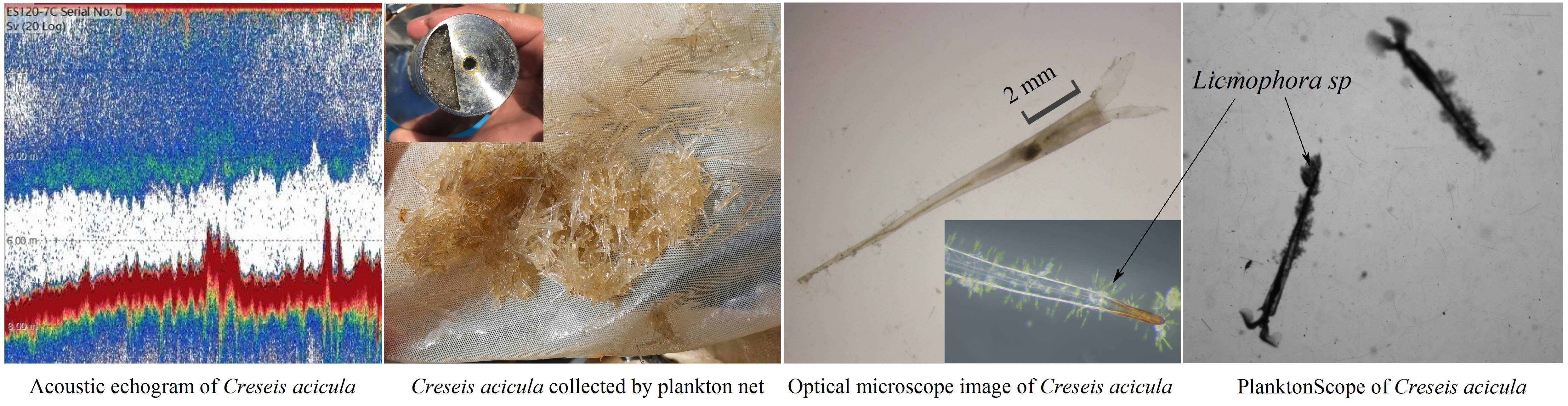

南海所創新團隊研究采用聲吶技術,并結合浮游生物網采調查和水下光學原位成像監測,構建了尖筆帽螺快速聲學探測評估方法,揭示了大亞灣核電廠鄰近海域尖筆帽螺浮游聚集的時空分布特征及其與潮流的關系,探討了其消長過程與生態環境因子的響應關系,提出了核電冷源致災生物監測預警和防控對策。研究表明,大亞灣核電廠冷源鄰近海域尖筆帽螺的暴發是水溫、鹽度、餌料等諸多因素共同作用的結果;其浮游聚集的空間分布特征受潮流的影響;其沉降和消亡則與其繁育、螺殼上楔形藻大量粘附生長、魚類(沙丁魚、圓腹鯡等)的捕食及人工攔截打撈干預等因素有關。