近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海漁業生態環境監測與評價創新團隊在規模化海水養殖對海灣尺度碳循環的影響研究領域取得新進展,相關研究成果以“Impacts of large-scale aquaculture activities on the seawater carbonate system and air-sea CO2 flux in a subtropical mariculture bay, southern China”為題,發表在Aquaculture Environment Interactions上,韓婷婷為第一作者,齊占會為通訊作者。該研究獲得了國家重點研發計劃(2018YFD0900700)、國家自然科學基金(41976149)等項目資助。全文鏈接:https://doi.org/10.3354/aei00400

在當前“碳達峰、碳中和”國家重大戰略決策的背景下,近岸海域的碳循環過程和固碳增匯途徑受到高度重視。南海所黃洪輝研究員帶領南海漁業生態環境監測與評價創新團隊在“海水養殖對近岸水域碳循環影響和碳源/匯作用”領域開展了持續研究工作,努力推進對于人類漁業活動對海洋碳源匯過程中影響的認知,為探討通過漁業手段提高海洋碳匯潛力提供理論依據。其中,先后在實驗室尺度和中試圍格尺度下開展了貝類(牡蠣)和大型藻類(馬尾藻和龍須菜)等養殖物種的生理過程對海水無機碳體系和CO2分壓和海氣通量的影響機制研究,并發表了相關學術論文(論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.734972、https://doi.org/10.3354/aei00246)。

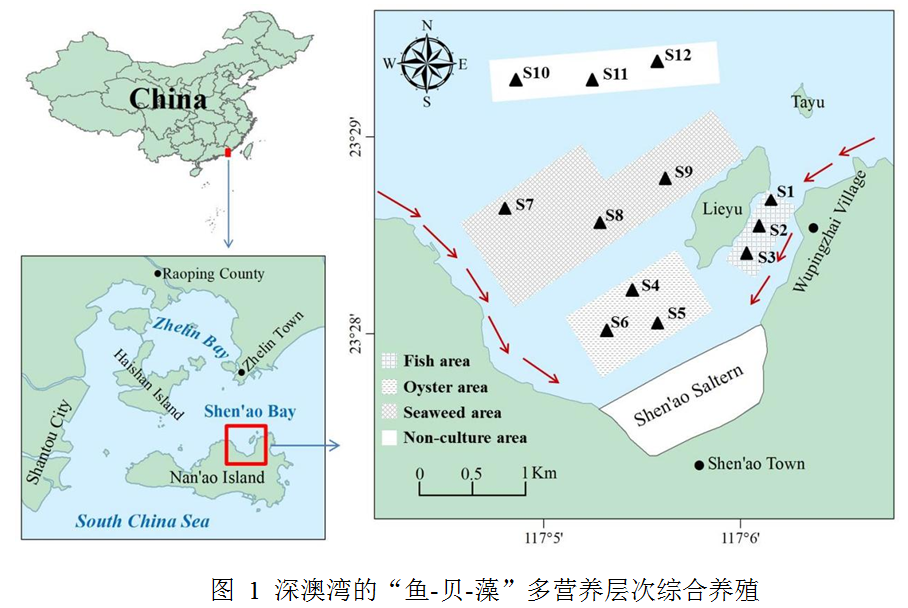

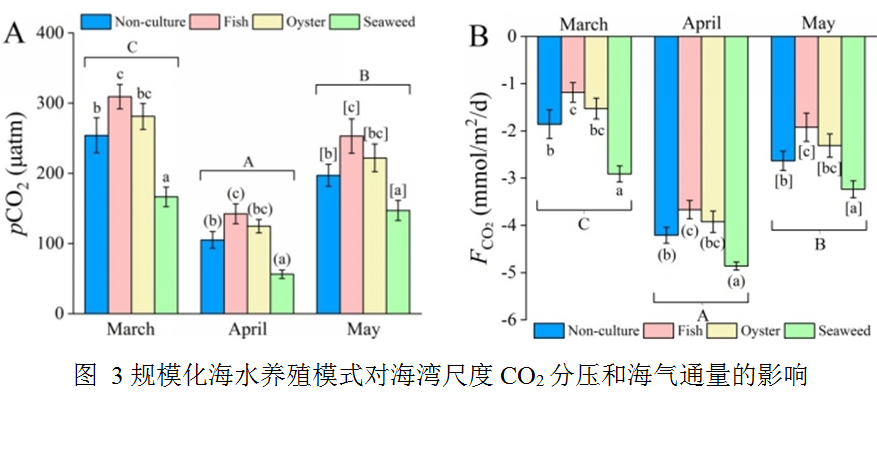

在前期研究基礎上,南海所創新團隊進一步將研究尺度擴大到海灣尺度,在廣東省汕頭深澳灣開展了規模化海水養殖對海灣尺度碳循環的影響研究。深澳灣長期開展規模化的魚類網箱養殖、牡蠣筏式養殖和大型海藻(龍須菜)筏式養殖,屬于典型的亞熱帶多營養層次綜合養殖型海灣。通過研究規模化魚類網箱養殖、牡蠣筏式養殖和大型海藻(龍須菜)筏式養殖對海灣尺度的海水無機碳體系和海氣CO2 (air-sea CO2 flux (FCO2)擴散通量的影響,發現不同的養殖物種對海水無機碳體系的影響存在顯著的種間差異,貝殼鈣化作用使牡蠣養殖區的海水總堿度顯著低于魚類和藻類養殖區;藻類養殖區和魚類養殖區分別具有最低和最高的海水溶解態無機碳(DIC)濃度和CO2分壓(partial pressure, pCO2);養殖生物對碳循環具有復雜的影響,魚類和貝類的呼吸作用會釋放CO2,但另一方面它們又可以通過營養鹽排泄促進浮游植物的生長和光合作用固碳消耗DIC,降低pCO2。在各種養殖生物的綜合生態效應下,深澳灣春季表現為CO2的匯(sink),FCO2為?1.2~?4.8 mmol m?2 d?1,大型藻類是CO2固定和通量的最主要的貢獻者,對深澳灣總的CO2匯潛力的貢獻約為58%,增加大型藻類是提高海灣股碳增匯潛力的有效途徑。