近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海漁業生態環境監測與評價創新團隊系統開展了馬尾藻和滸苔這兩種藻類在單獨(mono-culture mode)與共生(co-culture mode)環境下,對不同氮源(NO3–和NH4+)的吸收和利用機制方面研究,相關研究成果以“The overgrowth of epiphytic Ulva prolifera during seedling cultivation of Sargassum hemiphyllum can be mitigated by regulating nitrogen availability”為題,發表在Aquaculture上,韓婷婷為第一作者,齊占會為通訊作者。該研究獲得了國家重點研發計劃(2018YFD0900700)和農業農村部財政項目南海生物漁業資源調查與評價(NFZX2021)等資助。全文鏈接https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736930。

藻類對氮的吸收利用代謝機制是藻類生理生態學研究的重點,具有重要的理論和應用價值。馬尾藻是世界廣泛分布的大型藻類,其中,半葉馬尾藻(Sargassum hemiphyllum)是很多亞熱帶海域類群落的優勢種,其在構建藻場生境、減輕水域富營養化、修復受損生境以及構建多營養層次綜合養殖模式等方面都具有重要作用。馬尾藻的苗種規模化繁育是確保充分發揮其上述作用的前提,但在馬尾藻育苗過程中,滸苔(Ulva prolifera )等附生雜藻與其競爭營養和附著空間,極大損害了馬尾藻幼苗的附著和存活,成為了限制馬尾藻幼苗大規模生產的瓶頸。

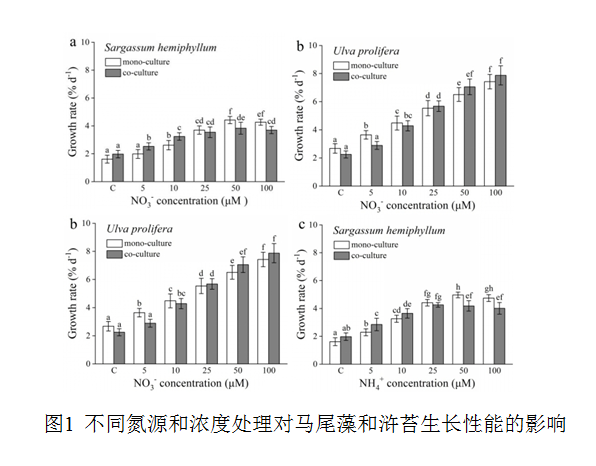

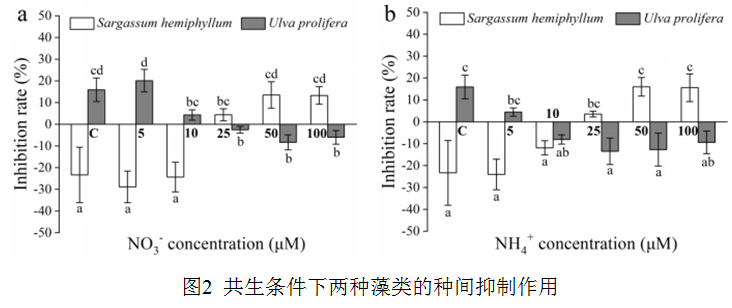

南海漁業生態環境監測與評價創新團隊在黃洪輝研究員帶領下,通過藻類氮利用機制和苗種培育研究發現,在氮源充足的條件下,滸苔的最大生長率比馬尾藻高約70%,其組織必需的氮臨界含量(NC)約是馬尾藻的2倍,說明滸苔雖然生長速率比馬尾藻高,但其更容易存在氮限制的風險;在NO3–濃度為5~10 μM或者NH4+濃度為5 μM的共生培養條件下,馬尾藻的組織氮含量接近或高于其NC,而滸苔的組織氮含量卻遠低于其NC,滸苔處于氮限制狀態,其生長速率、葉綠素a和可溶性蛋白的含量均顯著低于其單獨狀態下的值;在以NO3–為氮源,培養介質中濃度為5 μM時,馬尾藻對滸苔的種間抑制率達到最高;這些現象說明,這兩種藻類的自身生理和種間抑制作用受到氮源和可利用性的影響,通過調控氮源及其濃度降低滸苔附生對馬尾藻幼體的負面影響具有可行性。研究結果顯示,以NO3–為氮源、設置5~10 μM的培養濃度最有利于馬尾藻幼體的生長與存活。