近日,珠江水產研究所漁業環境保護室在西江微塑料分布及潛在生態風險研究方面取得新進展,相關研究論文“Measurement, quantification, and potential riskof microplastics in the mainstream of the Pearl River (Xijiang River) and its estuary, Southern China”已在《Environmental Science and Pollution Research》發表(2020年JCR影響因子4.223;中科院SCI期刊分區環境科學與生態學3區)。該論文得到國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”計劃(項目編號2018YFD0900804和2018YFD0900802)和中國水產科學研究院珠江水產研究所所級基本科研業務費《珠江河口及廣東魴產卵場枯水期生態環境監測》(2019KJ-003)專項資助,第一作者為麥永湛助理研究員,通訊作者為賴子尼研究員。文章鏈接網址:https://doi.org/10.1007/s11356-021-14395-3。

水環境的塑料垃圾在物理沖擊、生物降解以及光催化等條件下分解成小于5mm的微塑料,微塑料可吸附生物或環境基質中的有毒有害污染物,并通過食物鏈傳遞,從而對水生生態系統造成潛在的威脅。據估計,全球每年約有1000多萬噸塑料進入海洋,其中80%來自于陸地輸入,20%來自捕撈等海上作業。與海洋微塑料研究相比,目前對淡水尤其是大江大河微塑料研究相對有限。

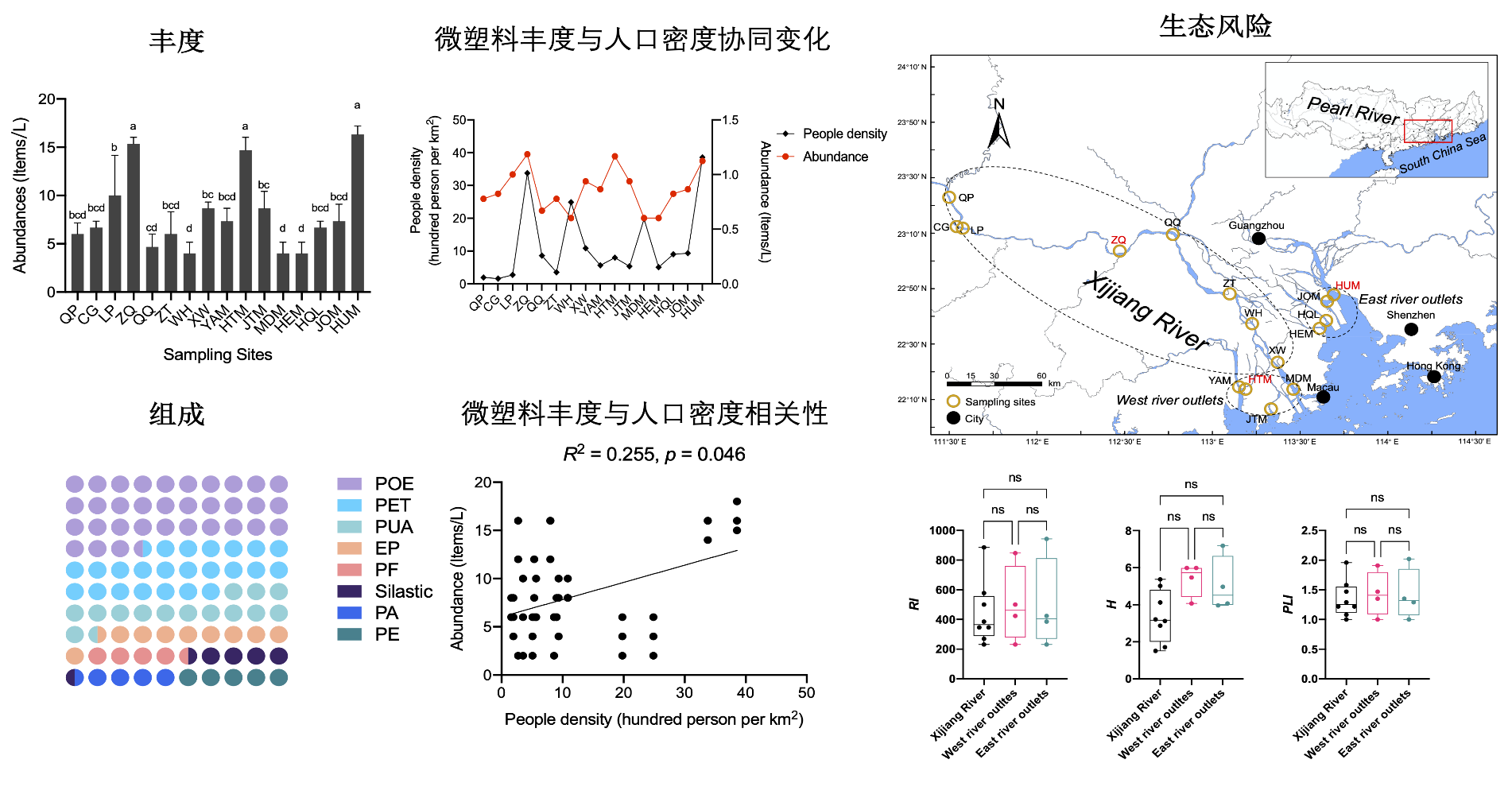

珠江水產研究所漁業環境保護與修復創新團隊以珠江干流——西江及其河口為研究區域,采用抽濾、顯微鏡鏡檢、傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)鑒定以及潛在生態風險評價等方法,研究西江及河口微塑料豐度組成、分布特征、理化特性以及潛在風險。研究結果表明,西江干流和珠江河口微塑料空間分布差異顯著,虎門、肇慶、虎跳門微塑料豐度顯著高于其他站點;其理化表征以透明、碎片和介于0.01 ~ 1 mm大小為主;其組成以聚烯烴彈性體(Polyolefin elastomer,POE)和聚酯(polyethylene terephthalate,PET)為主;微塑料豐度與西江干流及珠江河口沿岸大部分社會經濟指標(人口密度、城鎮面積、GDP、初級形態塑料產量、淡水水產品產量等)協同變化,與人口密度顯著相關(Pearson相關性分析,R2=0.255,p< 0.05);基于微塑料毒性數據的潛在生態風險指數(RI)、聚合物風險指數(H)和污染負荷指數(PLI)顯示,虎門、肇慶、虎跳門微塑料潛在生態風險較高,珠江口西四口(崖門、虎跳門、雞啼門、磨刀門)微塑料潛在生態風險不容忽視。該研究成果有助于深入研究微塑料對河流生態系統的潛在生態風險,為進一步加強區域河流生態系統微塑料監測和風險管理提供數據基礎和決策依據。