近日,中國水產科學研究院南海水產研究所水產品中有毒有害物質檢測技術創新團隊對南海區域水產品中全氟烷基化合物(perflurorinated alkyl substances,PFASs)污染的時空分布特征及暴露風險方面的研究取得新進展,在國際環境科學領域刊物Exposure and Health上發表了題為“Distribution and Exposure Risk Assessment of Perfuorinated Alkyl Substances in Aquatic Products along the Coastal Region of the South China Sea”的研究論文(王旭峰為第一作者、趙東豪為通訊作者)。該研究得到科技部科技基礎性工作專項(2014FY230100)、國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”項目(2019YFD0901701)和深圳市“十三五”海洋經濟創新發展示范項目(No 3820)等資助。

全氟烷基化合物(PFASs)是一類人工合成的直鏈或支鏈有機氟化物,因其獨特的化學穩定性、熱穩定性、高表面活性和疏水疏油性質,被廣泛用于食品包儲材料、造紙、紡織品、洗滌劑、皮革、食品接觸材料等生活消費產品。工業生產中大量使用和持續排放到環境中的PFASs,會通過食物鏈的傳遞放大效應在生物體內富集。PFASs以其環境持久性、高生物蓄積性和多種毒性效應,呈現出全球性生態系統污染的趨勢,已成為一類新型有機污染物,對人體健康具有潛在危害而引起國際社會的高度關注。

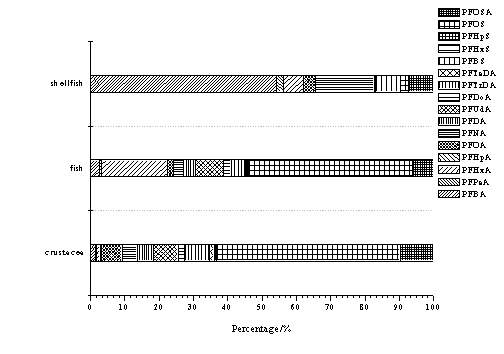

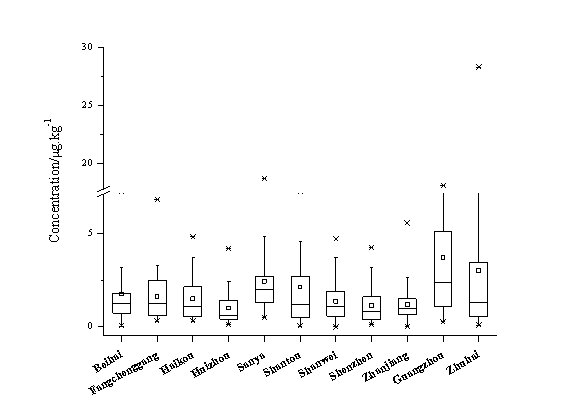

南海所創新團隊利用超高效液相色譜串聯三重四極桿質譜技術檢測了從廣東、廣西、海南3省區11個市采集的魚類、貝類和甲殼類等844份水產樣品,檢測23種PFASs的含量。共檢出16種PFASs組分,樣品的總檢出率高達99.2%,說明水產品中PFASs污染現象已普遍存在。3省區水產樣品中PFASs的污染水平相當,ΣPFASs的平均含量分別為1.79 μg/kg,1.91 μg/kg和2.02 μg/kg。其中,PFOS和PFBA是最主要的污染組分,兩者對樣品中ΣPFASs的污染貢獻率達53.8%。不同時期采集的樣品,ΣPFASs的平均含量呈逐年升高的趨勢,表明南海區域環境中PFASs污染日益嚴重,需要引起大家的重視。

論文鏈接:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12403-021-00399-4

樣品采集位置

魚類、貝類和甲殼類樣品中PFASs組分的污染貢獻率

11個市水產品中PFASs污染水平