近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海漁業資源調查與評估創新團隊在伏季休漁等漁業管理措施對南海經濟魚類生物學特征影響領域的研究取得新進展,為開展南海區漁業管理的效果評價提供了依據。相關研究成果以《Influences of fisheries management measures on biological characteristics of threadfin bream (Nemipterus virgatus) in the Beibu Gulf, South China Sea》為題,發表在中科院2區期刊《Acta Oceanologica Sinica》上(張魁為第一作者,陳作志為通訊作者)。

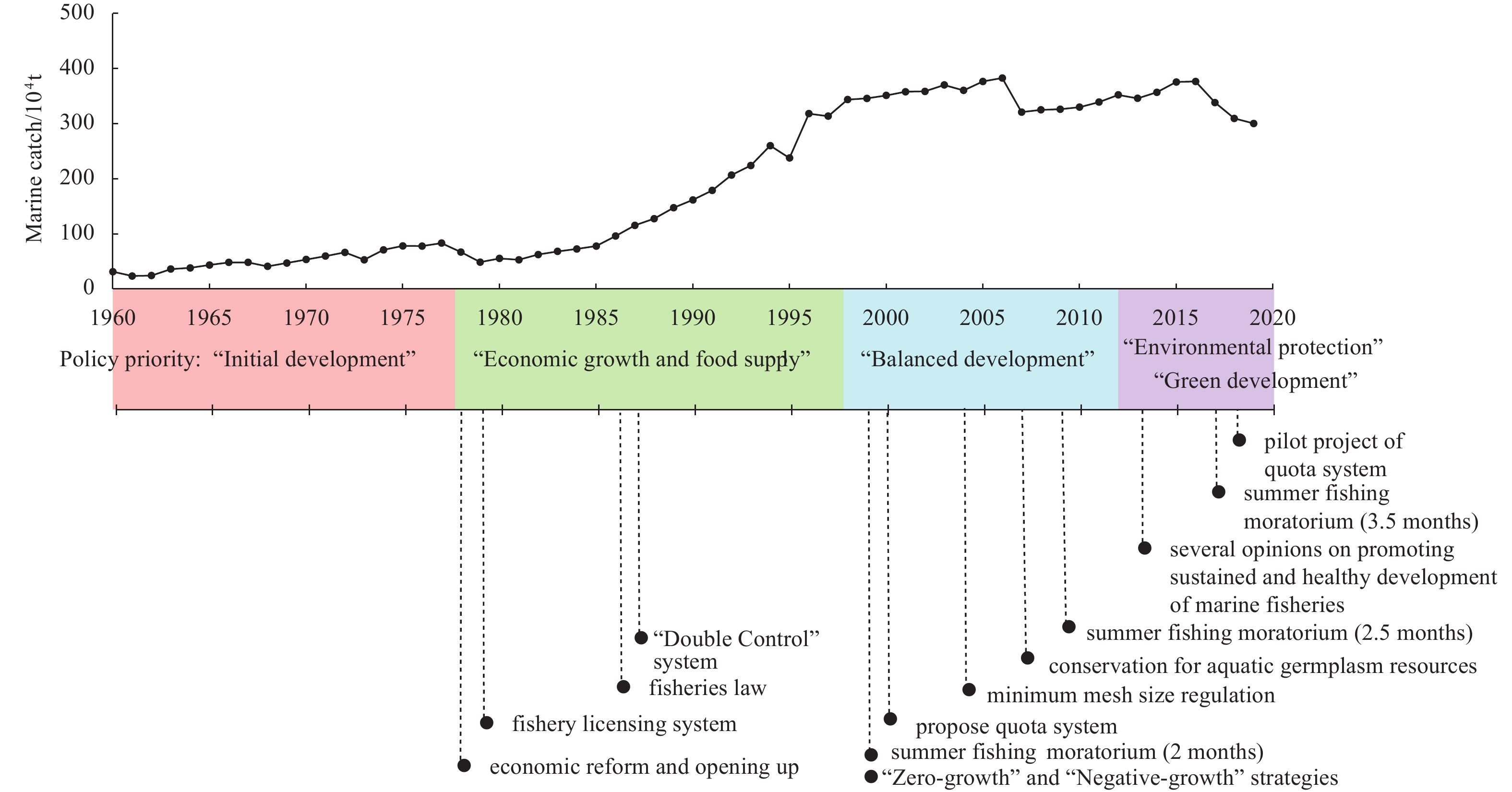

圖1 南海區漁業產量以及近年來的漁業管理政策時間節點

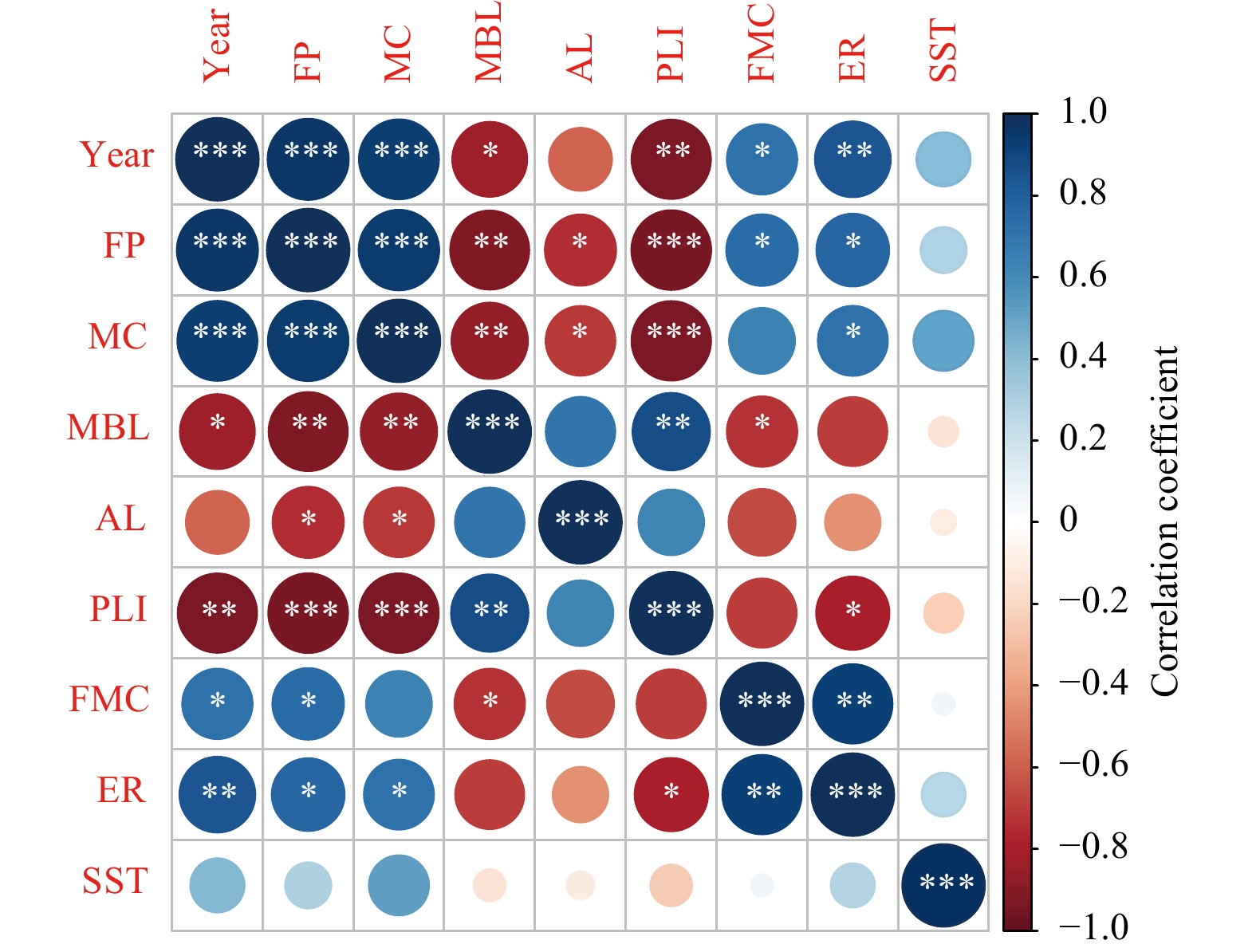

圖2 北部灣金線魚生物學特征與捕撈強度和水溫等的相關矩陣

該研究獲得國家重點研發計劃(2018YFD0900906)、國家自然科學基金(31602157)、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項(GML2019ZD0605)等項目資助。研究結果顯示,作為我國南海區的主要漁業管理措施(圖1),伏季休漁、“雙控”等措施在一定程度上減輕了捕撈壓力,使得北部灣金線魚的平均體長、大規格個體占比、捕撈死亡系數和開發率等均有所下降(圖2)。該研究認為,南海經濟魚類小型化現象是可逆的,屬于捕撈引起的表型可塑性,通過降低捕撈強度、加強開捕規格控制等漁業管理措施,可以有效遏制經濟魚類小型化。

近年來,南海漁業資源調查與評估創新團隊系統開展了人類活動尤其是捕撈對南海典型生態系統(大亞灣、北部灣和南沙島礁等)漁業資源的影響研究,結果表明,南海典型生態系統現階段漁業資源結構呈現出海灣魚類群落結構演替頻繁(Zhang et al., 2020, Science of the Total Environment)、主要經濟魚種小型化(Zhang et al., 2020, Journal of Fish Biology)、優勢魚類種群資源量水平下降(Zhang et al., 2021a; 2021b, Frontiers in Marine Science)等系列特征,進一步加深了我們對南海魚類群落結構演變過程的理論認知。

相關論文鏈接:

1. https://doi.org/10.1007/s13131-021-1925-9

2. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.14089

3. https://doi.org/10.1111/JFB.14398

4. https://doi: 10.3389/fmars.2020.610707

5. https://doi: 10.3389/fmars.2021.718052