近日,由黑龍江水產研究所水產品質量安全與標準研究室孫言春等人開展的“鯽在鹽堿脅迫下的生理響應機制研究”取得新進展,相關成果“Integrated application of multi-omics approach and biochemical assays provides insights into physiological responses to saline-alkaline stress in the gills of crucian carp (Carassius auratus)”發表于JCR 1區雜志《Science of the Total Environment》(IF:7.963)。

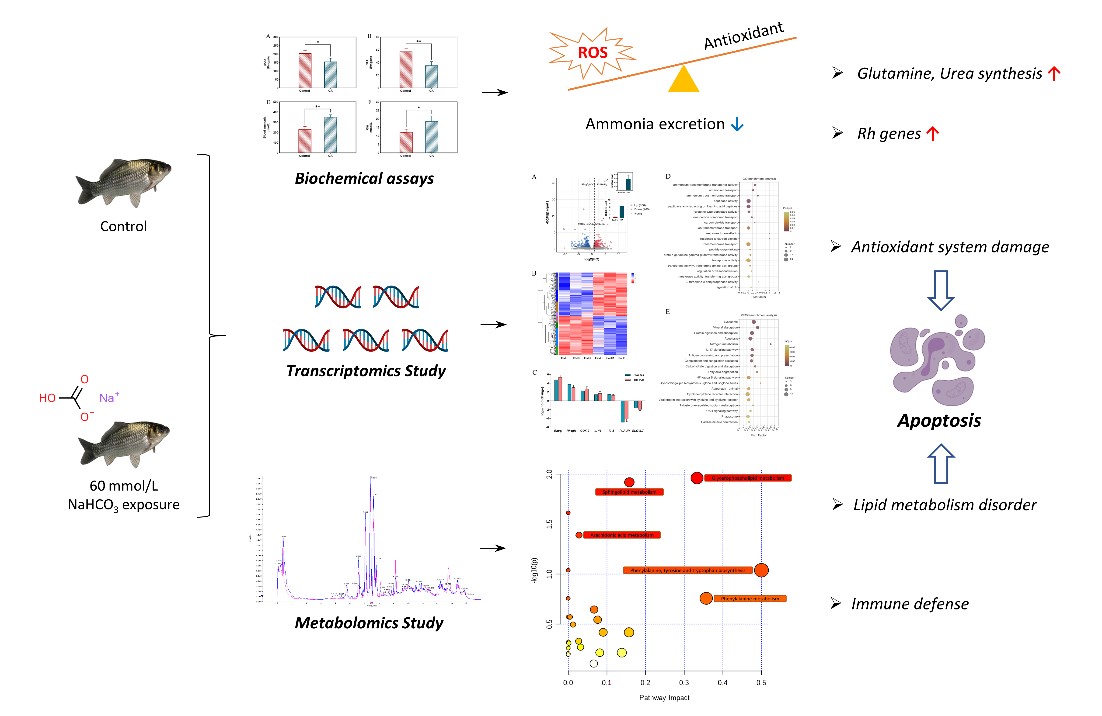

充分開發利用鹽堿水資源是科學拓展宜漁空間的重要方式,為探究鹽堿水對魚類產生不利影響的分子機制及魚類耐受的調控機制,研究人員以我國重要的耐鹽堿魚種鯽魚為研究對象,利用代謝組學、轉錄組學等方法,進行鯽魚在碳酸氫鈉鹽堿脅迫下的響應機制研究。結果表明,長時間的鹽堿暴露可引發鯽鰓氧化應激以及氨轉運相關生理指標的顯著改變,差異代謝物涉及包括甘油磷脂代謝、鞘脂代謝、花生四烯酸代謝等在內的多個代謝通路,差異表達基因與氨轉運、細胞凋亡和免疫反應密切相關。結合生化分析表明,在長時間高濃度的鹽堿脅迫下,鯽可能以Rh糖蛋白作為載體介導氨轉運、增加谷氨酰胺和尿素合成等多種策略對抗氨排泄受阻。同時,鹽堿脅迫破壞鯽魚鰓組織抗氧化系統、造成脂質代謝紊亂,從而誘發了細胞凋亡與免疫反應的發生。

該研究成果為理解鹽堿水對魚類產生不利影響的分子機制以及魚類耐受的調控機制提供了新的見解。