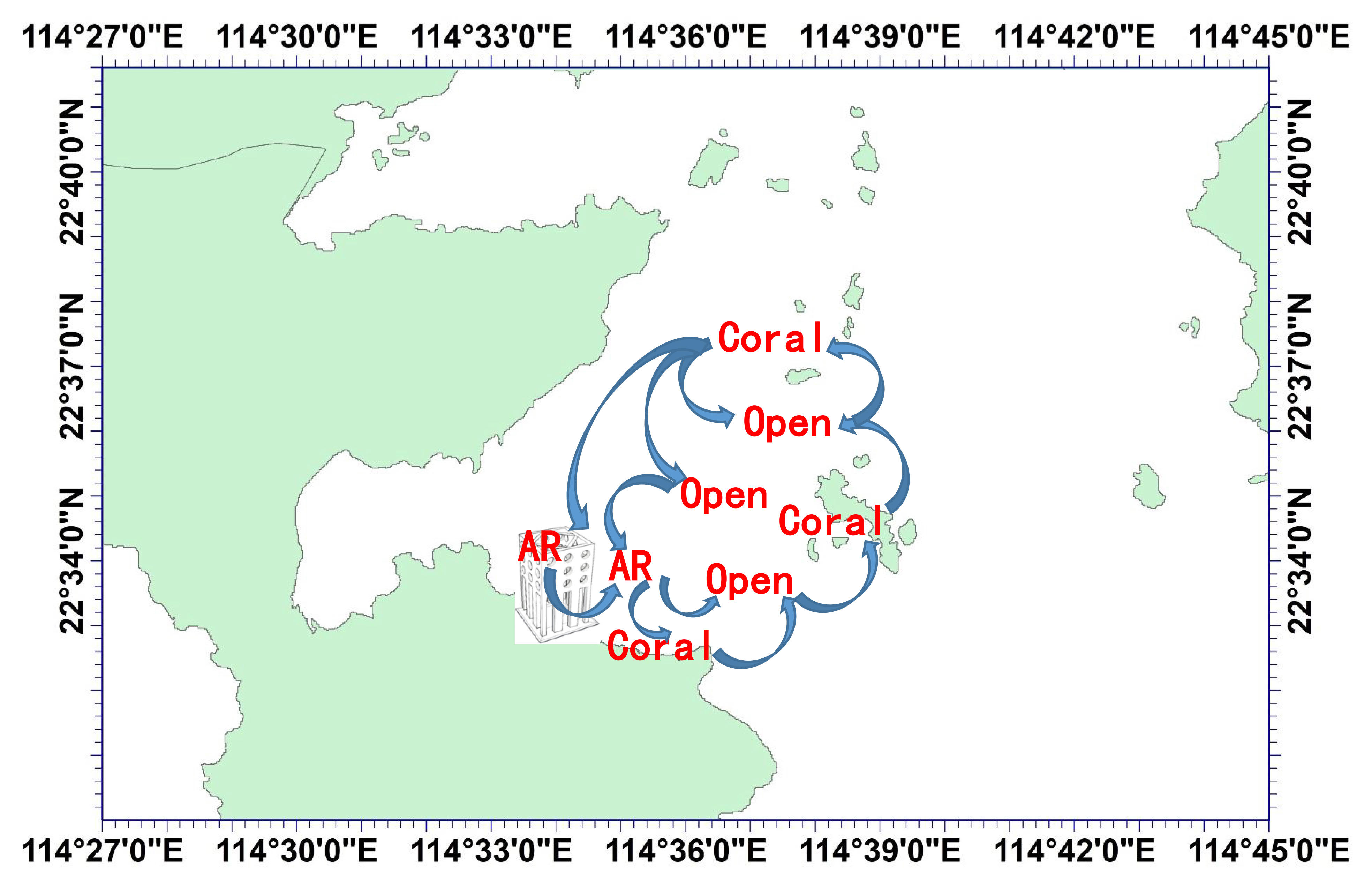

站位圖

近日����,中國水產科學研究院南海水產研究所對人工魚礁�、珊瑚礁等棲息生境生態效應機制研究取得新進展,不僅系統闡述了原生生物在海灣�、珊瑚礁和人工魚礁三種生境中獨特的結構與功能�,還解釋了原生生物對棲息生境生態效應的響應機制��,揭示了不同生境原生生物關鍵種群的碳匯機理��。相關研究成果先后在《Science of the Total Environment》(2020)、《Estuarine, Coastal and Shelf Science》(2019)��、《Marine Environmental Research》(2021)和《Frontiers in Marine Science》(2022)等期刊發表(南海所與上海海洋大學聯合培養碩士研究生朱文濤��、李若琳及導師秦傳新分別為第一作者�,秦傳新為該系列論文通訊作者)�。

魚礁

原生生物在海洋生態系統中起著重要的調節作用,生境對其多樣性和群落結構在時間和空間上的分布特征影響不同��,進而產生不同的生態效應����。南海所在研究中分別針對大亞灣和防城港海域人工魚礁礁體、礁區水環境、珊瑚礁區和開闊海域水體兩種生態系統����、三種生境����、4種樣本的原生生物進行18S rDNA測序�,分析了不同生境原生生物多樣性��、群落結構�、關鍵類群和共現模式及時空變化特征�。研究發現,生境是驅動原生生物群落結構變化的重要因素��,主要表現在礁區和開闊海域��,而人工魚礁和珊瑚礁生境原生生物群落差異較小�,但礁體與臨近水體間群落差異顯著��;同時��,受氣候條件影響,不同生境原生生物alpha多樣性����、群落結構和優勢類群表現出顯著的季節差異性����。

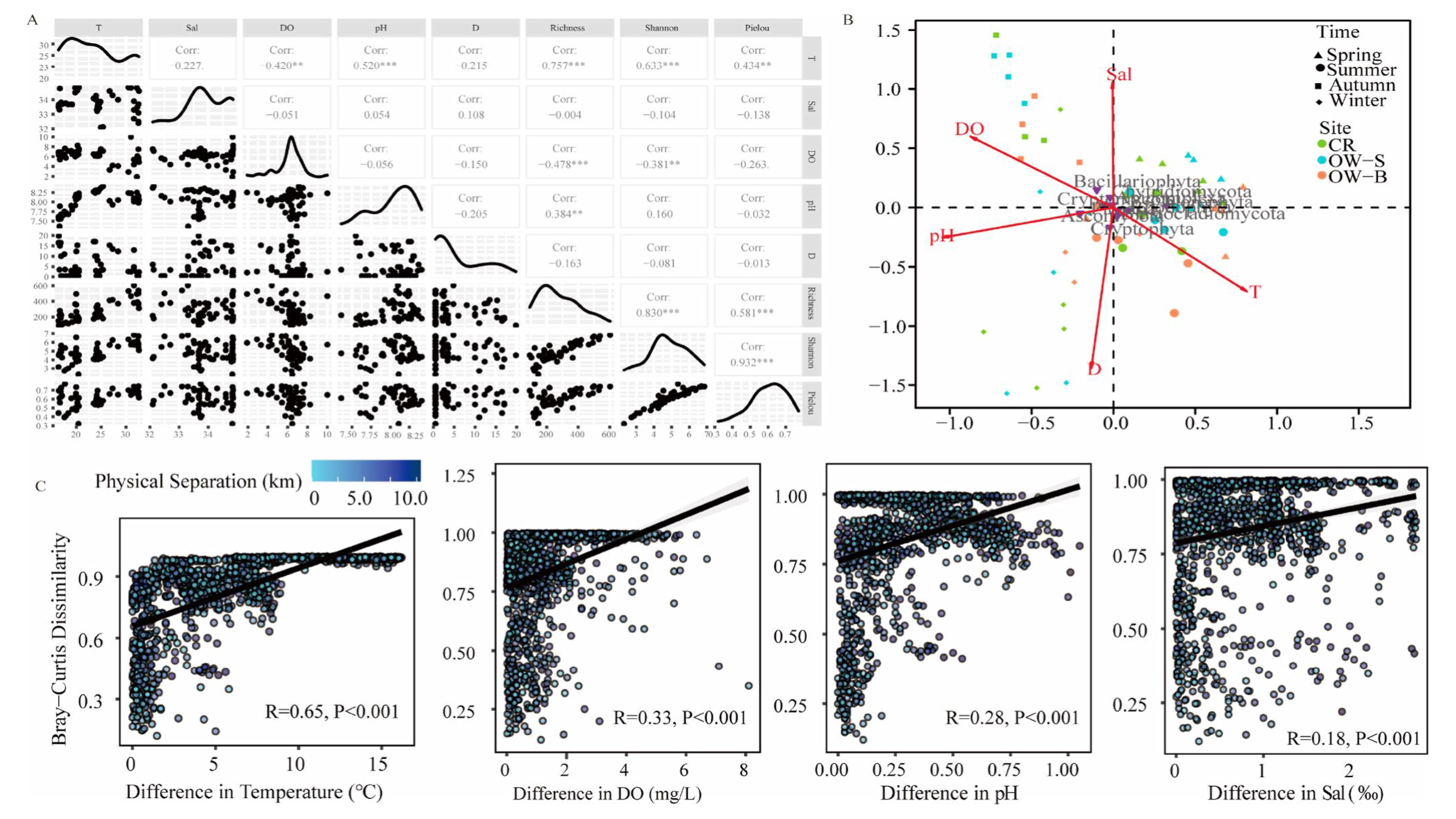

環境因子

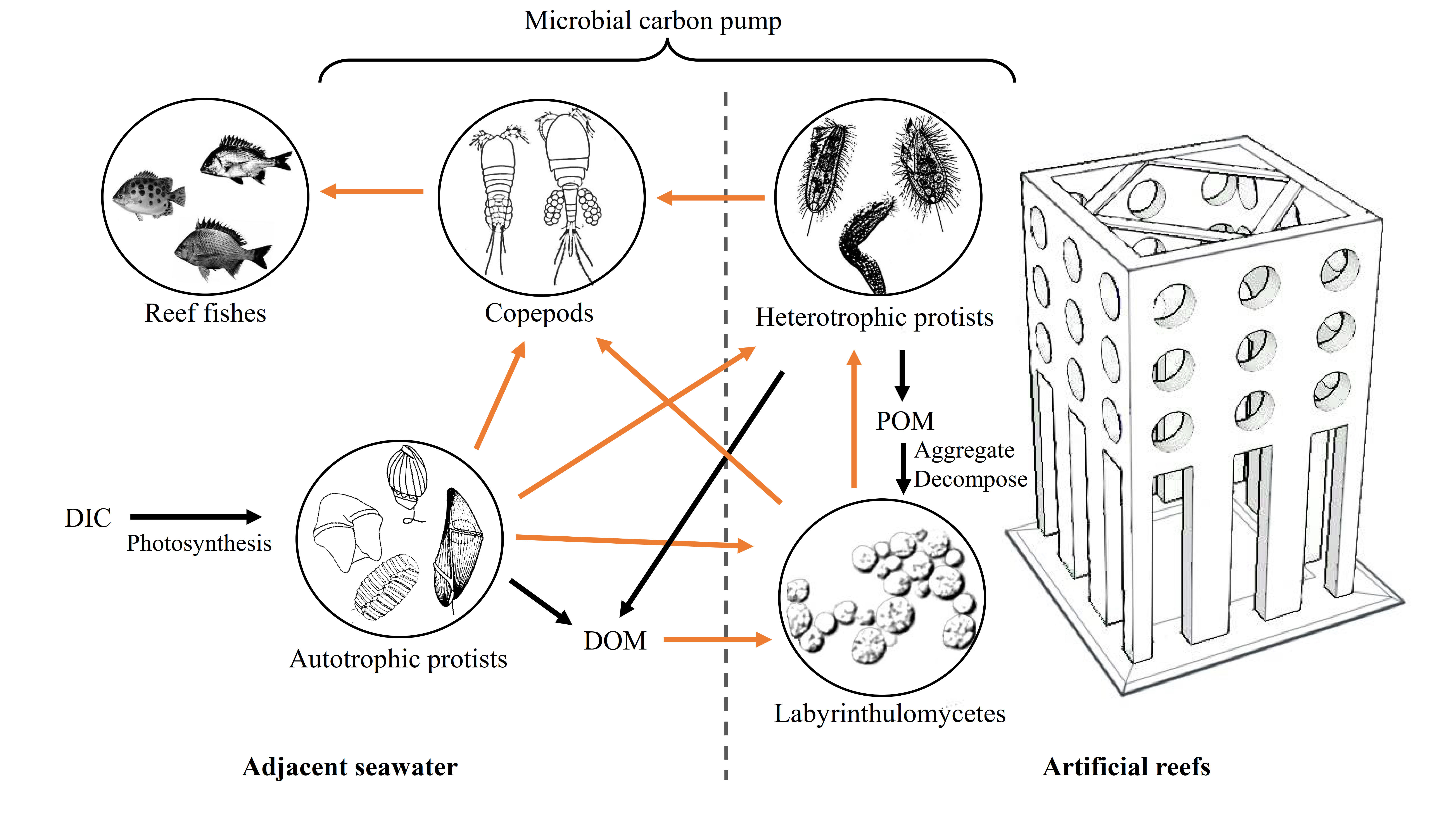

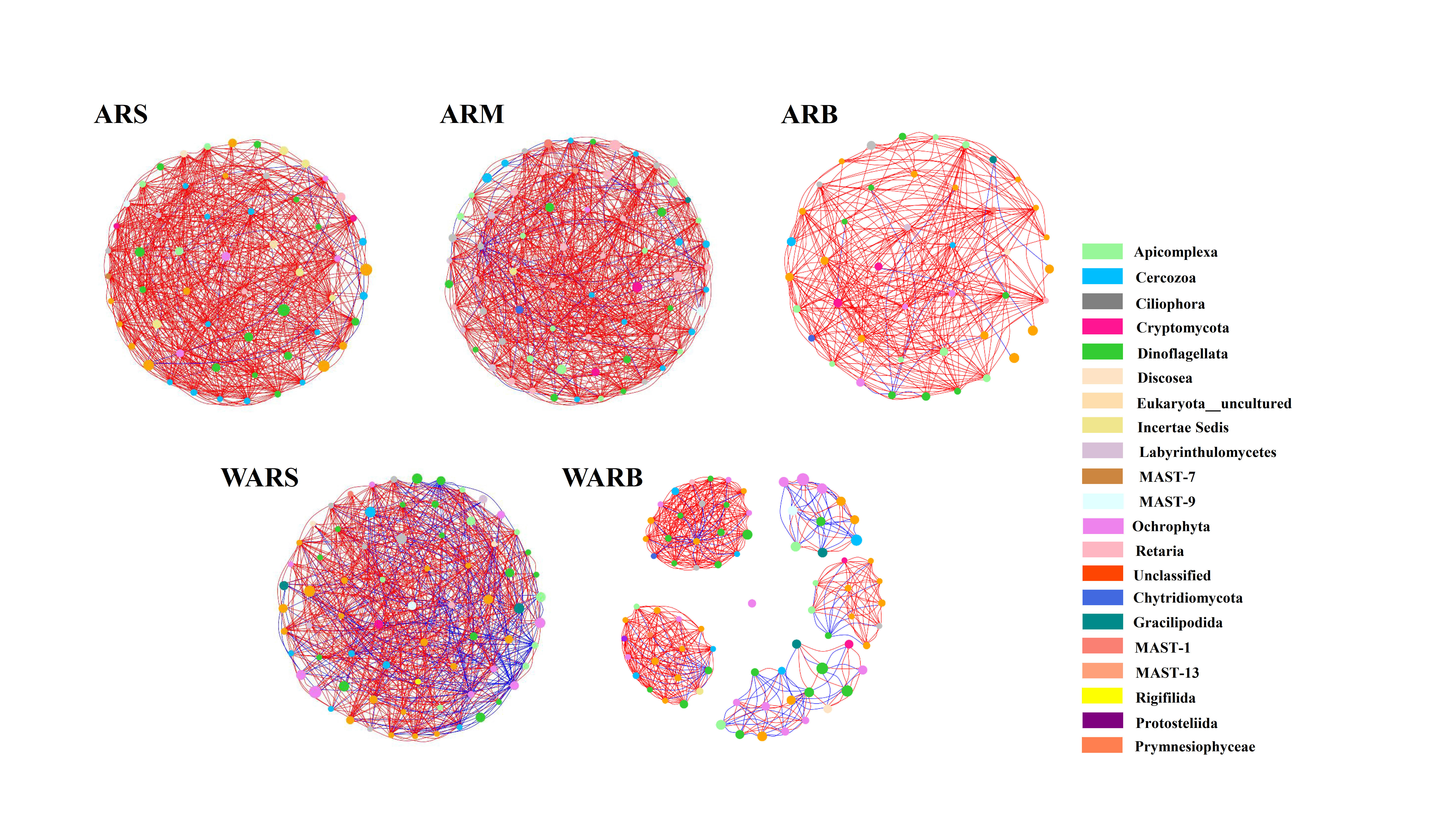

研究結果表明�,大亞灣人工魚礁生態系統原生生物群落結構主要受海水溫度、鹽度和溶解氧等環境因子的影響,這些生境因子增加了原生生物共生網絡的空間異質性程度�,導致生態位的顯著分化�,說明棲息地變化影響了原生生物共生網絡的復雜性和穩定性�;而防城港人工魚礁生態系統內生物的相互作用和生境的差異是原生生物群落形成的關鍵因素,原生生物共生網絡的關鍵拓撲特征參數表明人工生境自身所形成的原生生物群落物種間存在更多互利共生關系,具有更高的復雜性和穩定性,人工生境和鄰近海水中關鍵類群不同,鄰近海水原生生物群落功能偏向于海洋碳循環中碳的初步固定,高豐度的自養原生生物為礁體表面各類異養原生生物提供了充足的食物來源,也保證了關鍵類群發揮自身生態功能����,通過捕食����、排泄�、降解,以及促進顆粒物的聚集和解聚等過程在生物碳泵中發揮著更為多重的生物效應����。

網絡圖

南海所研究成果闡明了人工生境營造為更多物種創造了適宜的棲息環境和共存條件,同時具備巨大的碳匯潛力,可為我國大規模推進雙碳目標實現和海洋牧場建設提供理論依據�。上述研究獲得了國家重點研發項目(No.2018YFD0900905)�、海南省自然科學基金創新團隊項目(No.321CXTD446)����、防城港市重點研發計劃項目(No.AB20014022)、中國水產科學研究院基本科研業務費重點項目(2020YJ04)等資金資助。

相關論文獲取鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140575

https://doi.org/10.1016/j.ecss.2019.106356

https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2021.105407

https://doi.org/10.3389/fmars.2021.823409