2022年4月19日�,中國海洋學會公布了2021年度海洋科學技術獎及海洋優秀科技圖書獲獎項目名單��,其中特等獎3項、一等獎14項����、二等獎26項�,海洋優秀科技圖書20項。中國水產科學研究院南海水產研究所3項科技成果獲獎����,其中��,“深遠海網箱養殖工程關鍵技術及產業化應用”成果獲得海洋科學技術獎一等獎,“南海近海漁業資源增殖關鍵技術與應用”和“南海區石斑魚工廠化循環水養殖設施設備研發與配套技術推廣”分別獲得海洋科學技術獎二等獎��。

重力式大型深海網箱

半潛桁架結構深遠海網箱

“深遠海網箱養殖工程關鍵技術及產業化應用”成果由南海所離岸網箱養殖裝備與工程創新團隊(首席黃小華研究員)牽頭����,聯合陽江海納水產有限公司、中國水產科學研究院漁業機械儀器研究所��、廣東工業大學��、湛江海寶漁具發展有限公司�、珠海德賽海洋漁業科技有限公司共同完成��。針對深遠海養殖產業發展面臨的設施安全����、高效管理和模式構建難題����,該獲獎成果取得一系列科技創新�,包括創新了深海網箱水動力分析理論,創制出適合南海開放海域的大型深遠海網箱養殖系統,發明了一批深遠海機械化自動化養殖關鍵系統裝備����,構建了適用于卵形鯧鲹等魚類品種的深遠海網箱工程化養殖技術體系�,建立了一批深遠海網箱養殖產業園區;系列創新技術成果在廣東��、海南和廣西三省區大幅推廣應用�,取得顯著的社會經濟效益,有力促進了深遠海網箱養殖產業發展�。

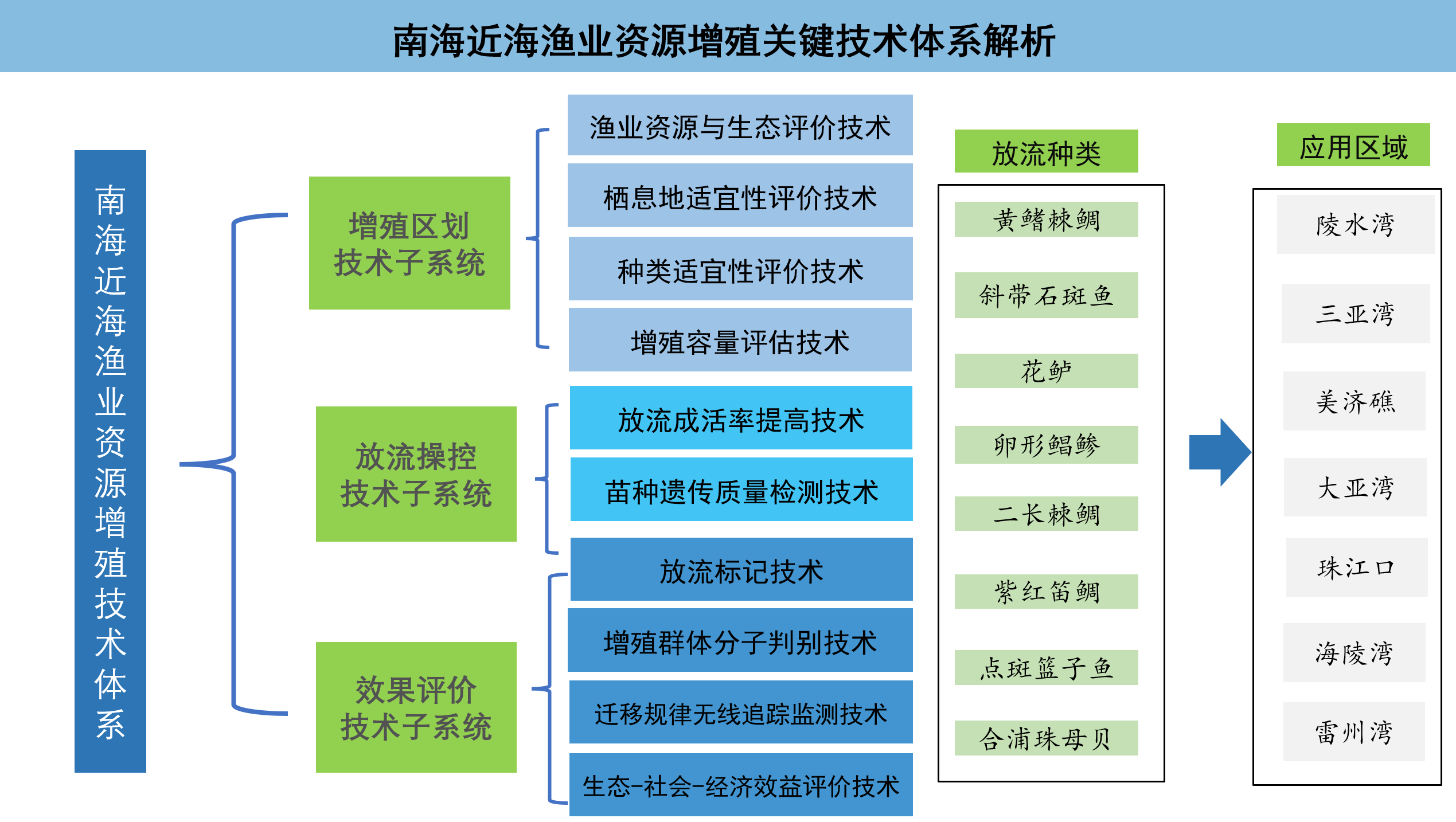

南海近海漁業資源增殖關鍵技術體系解析圖

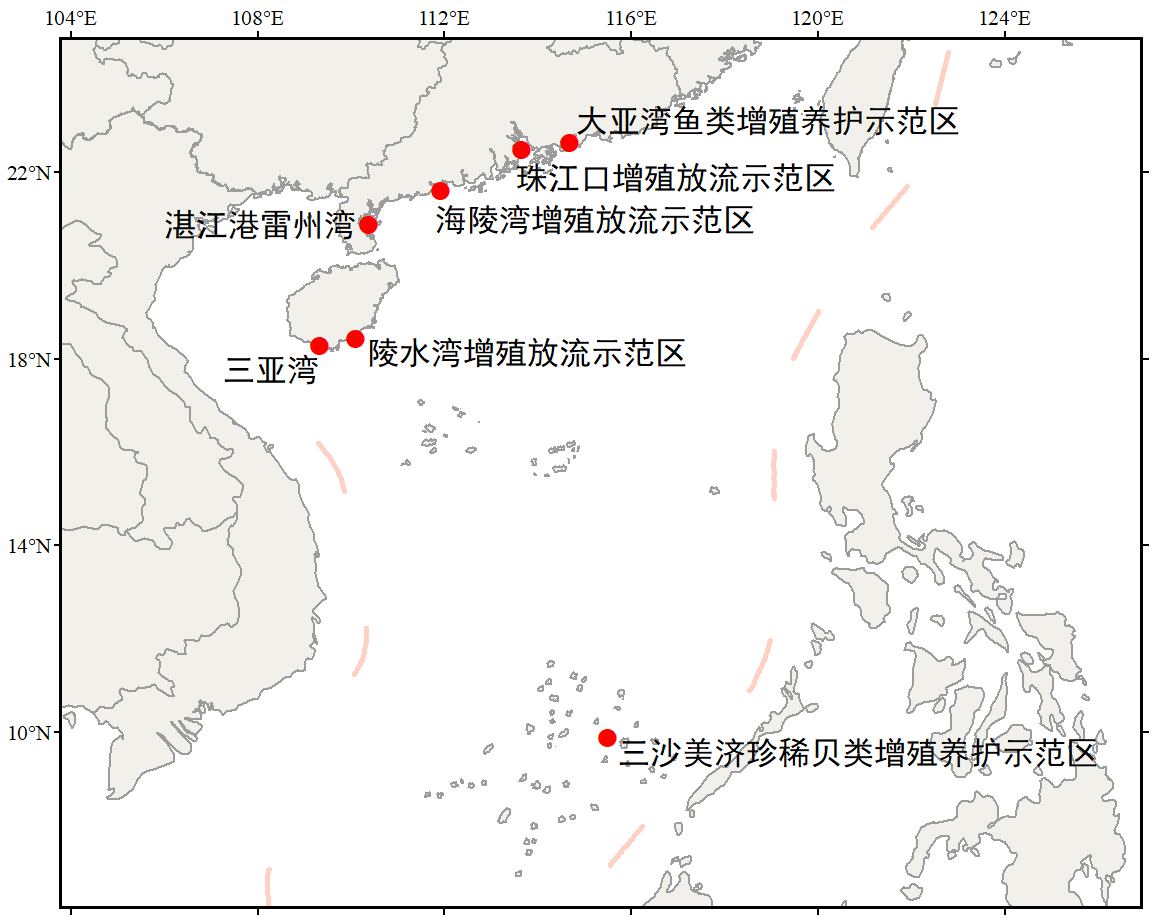

南海近海漁業資源增殖關鍵技術應用示范區地理分布圖

“南海近海漁業資源增殖關鍵技術與應用”成果由南海所海灣與島礁水域生態保護與修復創新團隊(首席李純厚研究員)牽頭����,聯合中國科學院南海海洋研究所��、廣東海洋大學�、中山大學��、海南海洋與漁業科學院共同完成�。針對近海漁業資源增殖工作存在放流種類和區域針對性不強�、增殖容量評估不明晰、放流成活率不高��、資源增殖效果和遺傳風險不明晰等問題��,該獲獎成果以南海近海典型漁業水域生態環境與漁業資源調查評價數據為基礎��,以黑棘鯛為技術研發生物載體,系統創建了“生境適宜�、種類特色��、容量合理”的增殖生態區劃技術系統,增強了南海近海漁業資源增殖的針對性����;創新構建了“提高成活率高��、降低遺傳風險”的增殖苗種放流操控技術,提高了增殖放流成效����;構建了“標志優化、風險評估、行為可視”的增殖效果評價技術系統����,豐富了漁業資源增殖效果評價方法�,明晰了增殖效果評估��。該成果創新了技術與企業聯合試驗示范��、行業協會和政府組織協調的增殖新模式,構建了7個技術集成示范區,示范總面積約72.45萬畝�,實現了產業化應用����,取得了良好經濟效益�、生態效益和社會效益。

石斑魚工廠化循環水養殖車間

“南海區石斑魚工廠化循環水養殖設施設備研發與配套技術推廣”成果由南海所海水魚蝦工廠化養殖創新團隊(首席張家松研究員)牽頭,聯合廣東省海洋漁業試驗中心��、南海水產研究所熱帶水產研究開發中心����、太陽高新技術(深圳)有限公司、中山衍生水產養殖有限公司、惠州市海燕水產養殖科技有限公司����、廣州中航環?�?萍加邢薰镜裙餐瓿伞a槍︷B殖產業存在的循環水養殖裝備能耗高、水處理效率低�、管理智能化差����、配套養殖技術弱等問題��,該獲獎成果首先明晰了南海區循環水養殖石斑魚的最適環境參數����,創新了基于腸道微環境平衡的石斑魚健康養殖關鍵技術����;其次研發了節能高效的循環水處理工藝和配套裝備�,優化了養殖排放水處理工藝流程,開發了基于工廠化養殖的智能化生產管理系統�;最后科學集成研發設備��、工藝和養殖技術,建立了適合我國南海地區的工業化循環水養殖石斑魚技術體系��,養殖負荷達到30~50kg/ m3,成活率80%��,水循環利用率95%以上��,節約能耗30%��,單位養殖效益提高20%。該成果系列設備和技術的創新研發與推廣應用����,為南海三省區石斑魚產量在過去十年間提高4倍����、2020年達到15.2萬噸����、促進產業持續快速發展作出了突出的科技貢獻。