近日,珠江水產研究所珠江漁業資源調查與評估創新團隊在國際分子生態學領域經典刊物《Molecular Ecology》(IF2021=6.185,中科院生物學TOP1區)發表了題為“Large-scale DNA barcoding of the subfamily Culterinae (Cypriniformes: Xenocyprididae) in East Asia unveils a geographical scale effect, taxonomic warnings and cryptic diversity”【中文題目:大尺度DNA條形碼研究揭示了東亞地區鲌亞科魚類的地理尺度效應、分類警示和隱存多樣性】的研究論文。該研究得到國家重點研發計劃藍色糧倉重點專項(2018YFD0900902和2018YFD0900903)、中國水產科學研究院基本科研業務費(2020TD-10 and 2020ZJTD-04)等項目資助。珠江所為論文第一完成單位,陳蔚濤助理研究員為論文的第一作者,Nicolas Hubert教授和李捷研究員為論文的通訊作者。

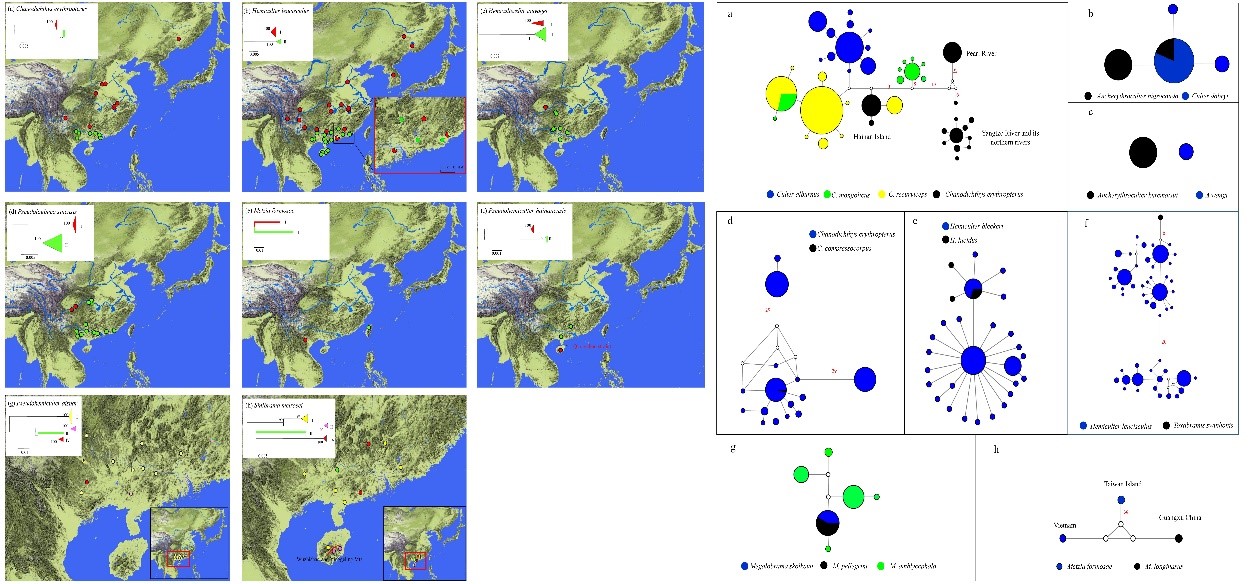

DNA條形碼技術是分類學研究的重要輔助手段,早期的大部分DNA條形碼研究局限于相對狹小的地理尺度范圍,因此大部分研究結果均支持分子與形態的高匹配率。然而,地理尺度的擴大將攜帶更多的遺傳變異,可能導致同一物種的種內遺傳距離將會變大、不同物種之間的種間遺傳距離變小,進而影響DNA條形碼的有效性(種內、種間遺傳距離是DNA條形碼鑒定成功與否的關鍵參數)。目前,關于地理尺度對DNA條形碼有效性影響方面的證據極其匱乏,在水生生物方面更是鮮見報道。珠江所與法國發展研究所、海南省海洋與漁業科學研究院、河南師范大學等單位合作,在東亞地區116個采樣站位獲得了42種(亞種)鲌亞科魚類共計1511條條形碼序列,綜合遺傳距離估算、方差分析、物種界定分析、系統發育分析等手段,首次揭示了地理尺度對水生生物類群DNA條形碼有效性的影響,探討了東亞地區鲌亞科魚類在分類上存在的潛在問題,挖掘了了隱存多樣性并討論了隱存多樣性形成的可能機制。結果表明,地理尺度分別與種內、種間遺傳距離呈正、負相關關系,證實了地理尺度將通過縮小條形碼間隙來影響DNA條形碼的有效性。另外,DNA條形碼共界定44個分子可操作單元(MOTU),成功鑒定的物種數僅為17,成功率僅約為40%,顯著低于早期大部分研究的鑒定成功率。未成功識別的25個物種中,低水平的種間分化和(或)譜系混合導致18個物種僅形成9個MOTUs,不僅挑戰了分子鑒定方法的可行性,還對這些物種的進化起源提出了質疑;此外,生物地理屏障與上新世和更新世的地質事件促進8個物種分別形成2-4個MOTUs,表明傳統分類可能嚴重低估了鲌亞科的生物多樣性。研究結果為鲌亞科魚類后期的分類和遺傳學等相關研究提供了重要指引,同時為該類群的多樣性保護和種質資源開發提供了重要啟示。

文章鏈接:https://doi.org/10.1111/mec.16540