我國有14.87億畝鹽堿地和6.9億畝鹽堿水,綜合開發利用鹽堿水土資源、發展鹽堿地水產養殖對拓展漁業發展空間、踐行大食物觀和鹽堿地綜合利用均具有重要意義。在國家重點研發計劃和院所兩級基本科研業務費的支持下,中國水產科學研究院東海水產研究所鹽堿水養殖與漁農綜合利用創新團隊以青海湖裸鯉等為研究對象,進行鹽堿脅迫下滲透和酸堿調節機制研究,取得突破性進展。鹽堿地水產養殖產業發展迅速,但目前理論研究基礎薄弱,解析鹽堿特殊生境下水生生物的適應機制可為適宜養殖對象的篩選和培育提供理論依據。

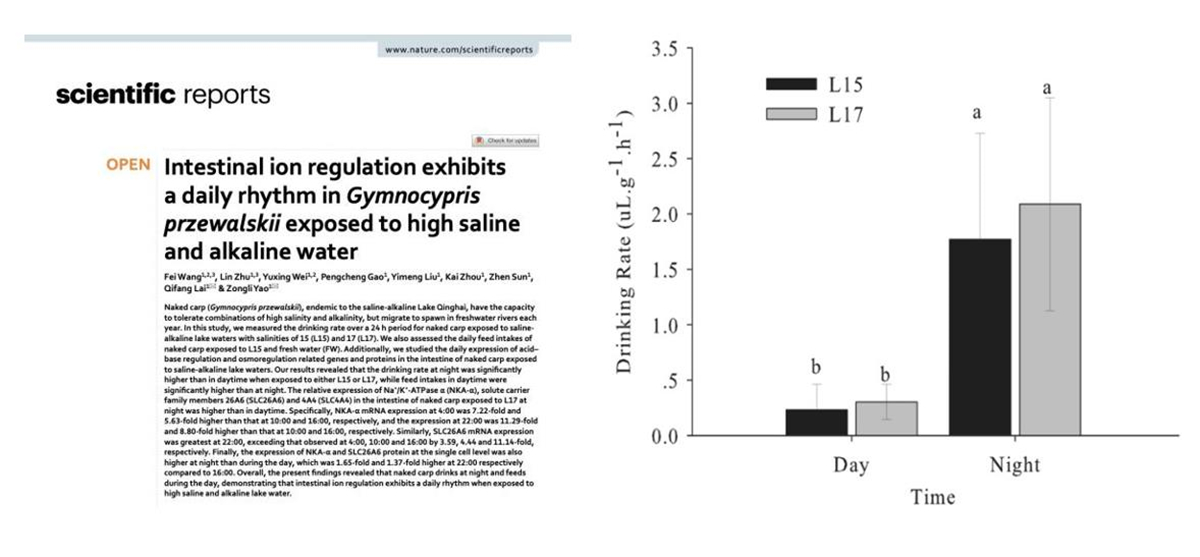

鹽堿生境中魚類面臨水分流失、堿中毒及氨代謝受阻等問題,作為鹽堿土著魚類,青海湖裸鯉在進化過程中形成了獨特的鹽堿適應策略。團隊運用比較生理學、免疫組化等方法,首次發現青海湖裸鯉通過調整晝夜節律應對鹽堿環境下飲水和攝食矛盾,白天以攝食為主,夜間以飲水為主,進一步對酸堿調節及滲透調節關鍵基因進行研究,發現其表達模式也存在晝夜差異,表現出日節律特征。團隊前期研究發現飲水是裸鯉滲透調節的重要途徑,預示裸鯉的滲透調節主要在夜間進行。本研究不僅為進一步探究魚類耐鹽堿機制調控提供了新見解,且對水生生物鹽堿水質適應性馴化以及鹽堿水養殖投喂策略具有重要指導意義,為解決苗種入塘存活率低的瓶頸問題提供了新思路。相關研究成果“Intestinal ion regulation exhibits a daily rhythm in Gymnocypris przewalskii exposed to high saline and alkaline water”被JCR一區期刊《Scientific Reports》收錄。

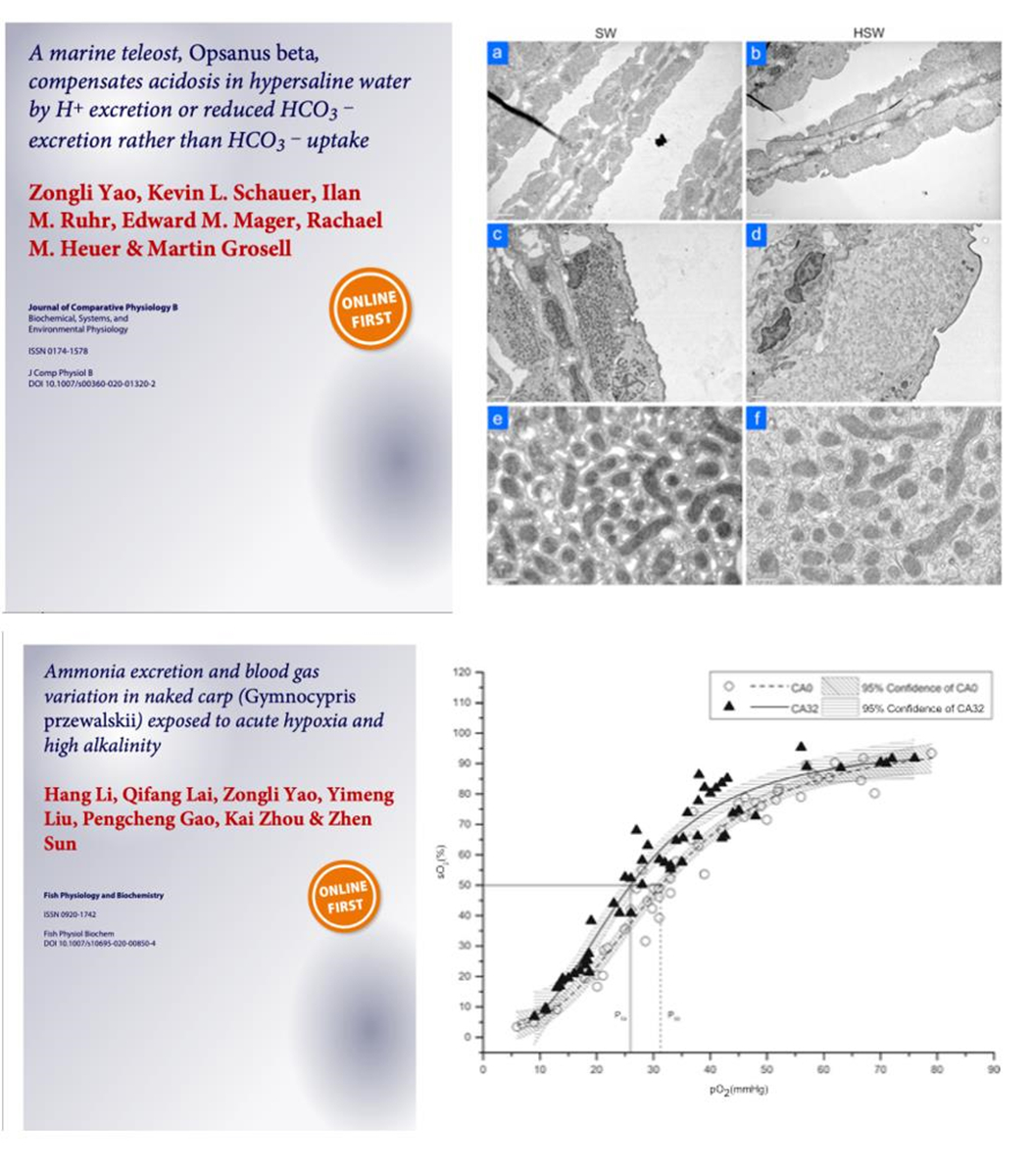

近年來在相關項目資助下,東海所鹽堿水養殖與漁農綜合利用創新團隊依托中美水生動物生理學聯合實驗室平臺近期在《Journal of Comparative Physiology B》《Fish Physiology and Biochemistry》等經典生理學雜志上發表研究論文,揭示了魚類保酸排堿、重建氨分壓梯度、節律性飲水調滲等鹽堿適應機制。