隨著全球氣候變暖,包括魚類在內(nèi)的脊椎動物正面臨高溫威脅。因此,不同溫度條件下,動物的熱耐受能力與機制成為近年來生態(tài)學等領域的研究熱點。腸道作為動物營養(yǎng)物質消化吸收的場所,其結構和功能變化能夠很好地反映動物的熱損傷情況。高原魚類因其生存環(huán)境的特殊,具有生長緩慢、性成熟晚、種群脆弱等特性,一旦受到過度干擾,將很難恢復。不少學者對氣候變暖條件下,高原魚類的適應能力表示擔憂。然而,目前有關溫度對高原魚類的適應能力研究較少,也未見有高原魚類腸道熱應激響應方面的報道。

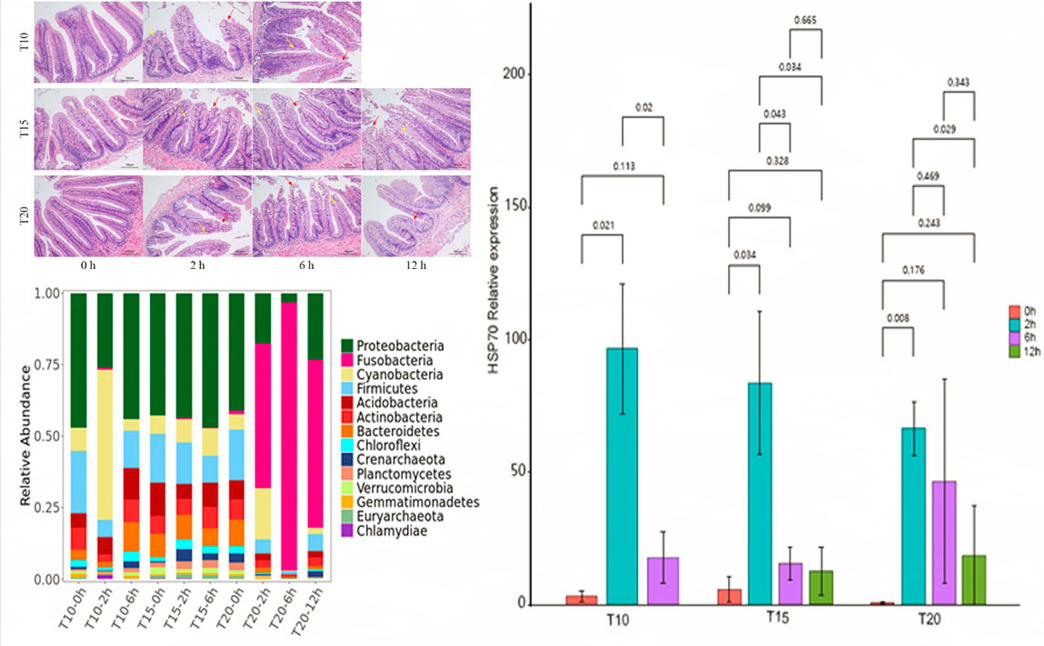

近期,中國水產(chǎn)科學研究院湖庫增殖漁業(yè)創(chuàng)新團隊(長江水產(chǎn)研究所魚類生物學與保護工程學科組)在高原魚類溫度耐受性及腸道熱應激響應研究方面取得新進展。團隊以西藏特有魚類尖裸鯉(Oxygymnocypris stewarti)幼魚為對象,探討了不同水溫(10℃、15℃和20℃)馴養(yǎng)對試驗魚生長和溫度耐受性的影響,并進一步探索了急性熱應激(直接暴露于30℃環(huán)境中)條件下,具有不同溫度馴養(yǎng)史的尖裸鯉幼魚在腸道HSP70表達、腸道組織學和腸道微生物組成變化等方面的熱應激響應。研究結果表明:馴養(yǎng)溫度和尖裸鯉幼魚的高溫耐受性呈正相關,而與魚類腸道HSP70熱應激反應呈負相關;適度的高溫馴養(yǎng)可以增加試驗魚的抗熱能力,腸道組織結構損傷程度較小;另外,熱應激后,高溫馴養(yǎng)組的腸道微生物群落結構較低溫馴養(yǎng)組也發(fā)生顯著變化,一些促進魚類營養(yǎng)吸收的菌群如Cetobacterium在高溫馴養(yǎng)組中為優(yōu)勢菌群,一些潛在病原菌如Staphylococcus和Achromobacter在低溫馴養(yǎng)組中為優(yōu)勢菌群。該研究可為氣候變化對高原魚類的潛在影響研究提供啟示,同時也可為尖裸鯉的保護管理提供依據(jù)。

相關研究結果以《Temperature acclimation alters the thermal tolerance and intestinal heat stress response in a Tibetan fish Oxygymnocypris stewarti》為題,發(fā)表在《Frontiers in Microbiology》雜志(IF=5.640/JCR1區(qū))上。國家特色淡水魚產(chǎn)業(yè)技術體系大水面養(yǎng)殖崗位團隊暨水科院湖庫增殖漁業(yè)創(chuàng)新團隊成員朱挺兵副研究員為該論文第一作者,李學梅副研究員為通訊作者。

該研究先后得到中國水產(chǎn)科學研究院院級基本科研業(yè)務費(No. 2020XT1302)和國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系(CARS-46)等項目的支持。

論文鏈接為:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.898145/full。