近日,中國水產科學研究院南海水產研究所漁業生態環境監測與評價創新團隊谷陽光、黃洪輝、鞏秀玉、廖秀麗、戴明等基于大亞灣沉積物稀土元素生物可利用性濃度對水生生物區系聯合生態風險進行了評價研究,相關成果以《Application of diffusive gradients in thin films to determine rare earth elements in surface sediments of Daya Bay, China: Occurrence, distribution and ecotoxicological risks》為題,發表在海洋環境知名期刊《Marine Pollution Bulletin》上。

大亞灣位于珠江口東北部,是廣東省經濟發展的重要組成部分,也是廣東省省級重要漁業資源保護區。位于大亞灣西海岸的兩座核電站大亞灣電站和嶺澳電站,分別于1994年和2003 年投入使用。其周邊地區人口密集,可進行與石化、塑料、印刷等行業以及港口貿易等相關的人類活動,受人類活動影響較大。

金屬稀土元素是元素周期表ⅢB族的鈧、釔和鑭系等17種金屬元素的總稱,廣泛應用于高科技行業。稀土元素的全球范圍內的開發和使用,不可避免的致使其進入水體和陸地生態系統,導致生態環境問題。目前,中國是世界最大的存儲、生產、消費、出口和進口最大的國家,產量約占全球60%以上。稀土元素被認為是新型的污染物,當其進入水生態系統,沉積物是主要的“庫”和“源”。大亞灣沉積物中多種稀土元素對水生生物區系的生態毒性還沒有相關報道。

梯度擴散薄膜(DGT)技術是一種有效地測量稀土元素生物有效性的被動采樣技術,用于測量水體、沉積物和土壤中稀土元素的生物有效性濃度。最近DGT技術也被用來預測稀土元素對底棲生物的毒性和生物可利用性。

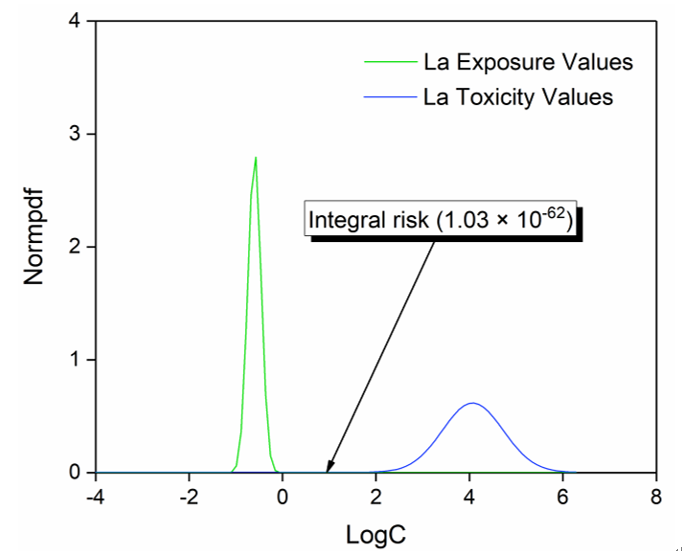

南海所創新團隊以大亞灣為研究對象,研究方法和主要步驟包括:(1)采用DGT技術進行大亞灣沉積物中稀土元素生物可利用性研究,從而獲取沉積物稀土元素生物可利用性濃度;(2)從ScienceDirect、Springer和CNK等國內外數據庫獲取水生生物區系毒性數據,構建物種分布敏感曲線;(3)基于(1)和(2),采用美國宇航局和環保署推薦的概率風險評價模型,獲得每種稀土元素的生態風險概率;(4)以(3)結果為基礎,采用容斥定律計算稀土元素對水生生物區系聯合生態風險概率。研究結果表明,大亞灣沉積物中15種稀土元素對水生生物區系生態風險概率可以忽略不計。

該研究獲得了國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”項目(2019YFD0901105)和中國水產科學研究院創新團隊項目(NO. 2020TD15)等資助。

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X22005732

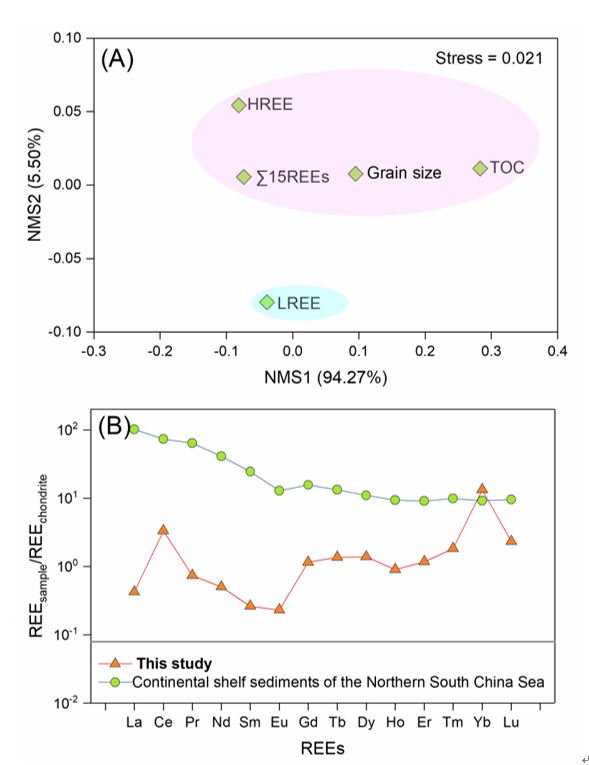

圖1 大亞灣稀土元素非度量多維尺度分析(NMS)特征(A)與球粒隕石標準化分布特征(B)

圖2 大亞灣稀土元素對不同營養級水生生物區系生態風險聯合概率