近日,中國水產科學研究院“南海漁業生態環境監測與評價”創新團隊谷陽光、黃洪輝、戴明、區又君、王亮根、王許諾聯合中國科學院南京地質古生物研究所梁艷、方艷,以黃唇魚為研究對象,基于X射線微計算機斷層掃描技術(Micro-CT)等技術手段,初步揭示了黃唇魚耳石的聲學功能結構,為黃唇魚保護生物學研究和保護管理提供科學參考。相關研究成果以《Micro-CT and SEM investigation of sound absorption structure and chambers in the otoliths of Giant Panda fish species - Chinese Bahaba (Bahaba taipingensis)》為題發表在《Micron》期刊上。

黃唇魚是石首魚科體型最大的魚類,為我國特有物種,分布于我國南海北部和東海南部,尤其在珠江口較為常見,曾是珠江口重要的漁業捕撈對象。20世紀后期以來,受珠江河口海域水環境污染、大規模的海域開發、過度捕撈、水下噪聲污染等多因素影響,黃唇魚種群數量急劇衰減。1988年黃唇魚被列為國家二級保護野生動物,2006年被列入IUCN瀕危物種紅色名錄列為極度瀕危物種(CR),2021年升級為國家一級保護野生動物。南海所近年來在黃唇魚生長規律、遺傳多樣性、發聲特征、耳石形態和微結構特征等方面堅持開展研究,積極為加強黃唇魚保護管理發揮科技支撐作用。

該研究獲得國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”項目(2019YFD0901105)、中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費資助(2020TD15)、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項(GML2019ZD0402)等項目資助。

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096843282200138X

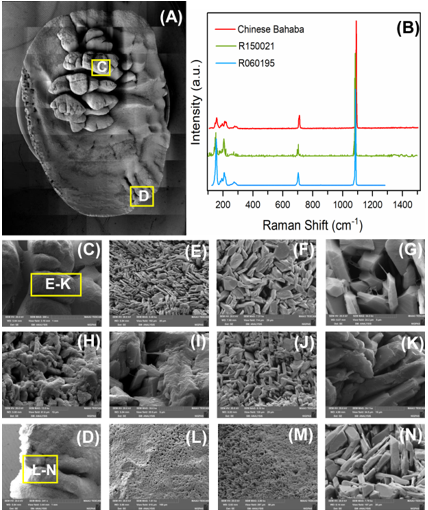

圖1 黃唇魚SEM重建圖(A)、拉曼光譜(B)和耳石的吸聲結構(C-N)

圖2 黃唇魚耳石的放大聲音的腔體結構