近日,中國水產科學研究院南海水產研究所“南海漁業生態環境監測與評價”院級創新團隊聯合河海大學、日本Yamagata University等高校的科研人員,基于大亞灣大鵬澳海域采集的巖芯沉積柱,在揭示70多年來人類活動對大亞灣重金屬的影響研究方面取得新進展。相關研究成果以“Anthropogenic impacts on the temporal variation of heavy metals in Daya Bay (South China)”為題發表在Marine Pollution Bulletin期刊上。博士研究生滿向甜為第一作者,黃洪輝研究員、陳芳研究員為共同通訊作者。

工業革命以來,人類活動對海洋環境的影響日益增強,其中海洋重金屬污染問題備受關注。該研究通過地球化學與環境科學交叉結合,對大亞灣柱狀巖芯沉積物進行了詳細分析研究,揭示了70多年來該海域沉積物中重金屬富集變化規律,劃分并確定了三個不同階段重金屬的主要來源和輸入途徑,評估了重金屬的潛在污染和生態風險水平,探討了海灣沉積環境重金屬污染與多重人類活動的長期響應關系。

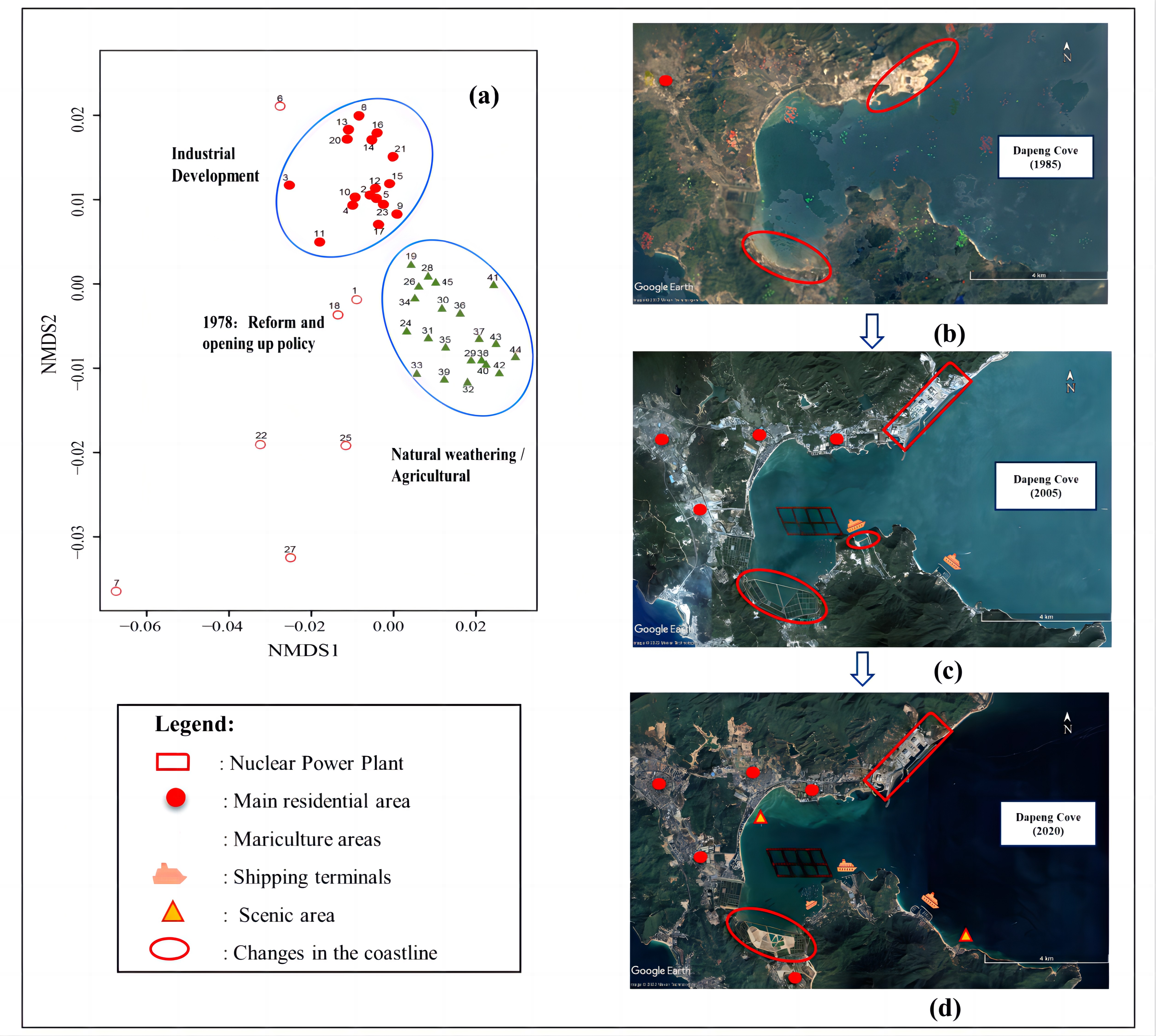

研究發現,20世紀80年代以前,大亞灣沿海地區以農業發展為主,這一階段的沉積物重金屬含量長期緩慢增長,主要與香港地區的工業大發展有關。自20世紀80年代到2000年,中國開啟了全面改革開放政策,大亞灣西岸的深圳市經歷了從一個小漁村到國際大都市的飛躍式發展,沉積物中各類重金屬含量在這一階段急劇增加,富集因子也相應增強;經溯源分析,Hg、Ni、Pb和Zn等重金屬元素的變化受到石油、石化工業與燃料燃燒等人類活動的直接影響,而大氣沉降和海水養殖則與Cr、Cu、Pb、Zn和Ni等元素增加有關,Fe和Mn元素的遷移受到風化過程和土地利用類型變化的影響。2000年以來,隨著污染減排等環境保護措施的嚴格執行,海洋環境有了較大改善,這一階段沉積物中大多數重金屬的含量有所下降并趨于穩定。

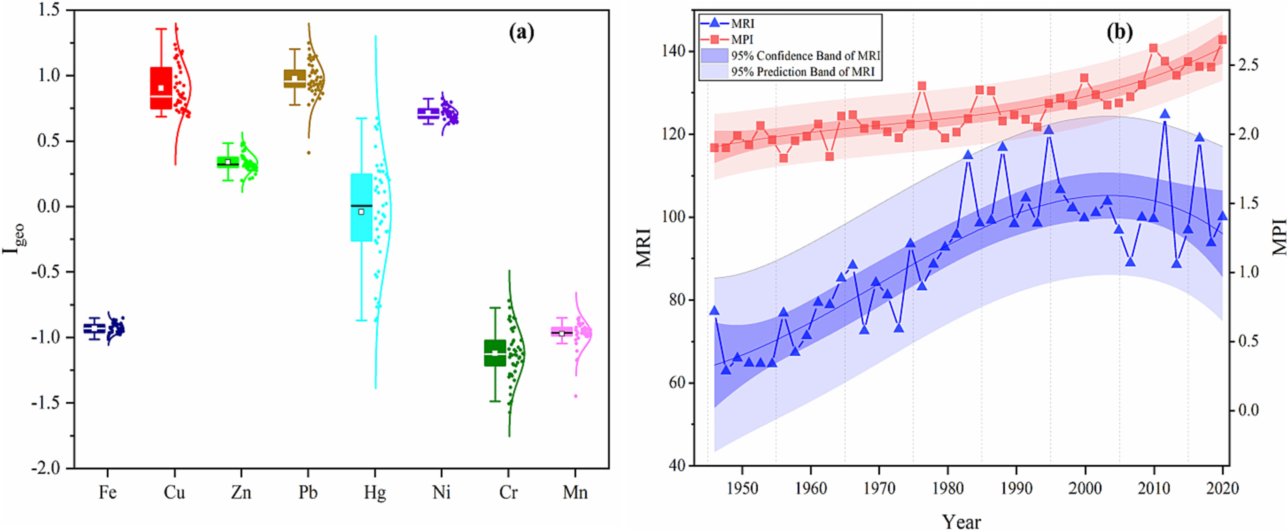

目前,除Cu符合我國第二類海洋沉積物質量標準外,沉積物中的其他重金屬含量均達到我國第一類海洋沉積物質量標準。地累積指數的結果表明,應更多關注大亞灣Cu、Pb、Zn和Ni等重金屬。值得注意的是,其中Cu和Pb的人為輸入仍在持續增加,這可能導致中度污染風險。修正污染指數(MPI)和修正生態風險系數(MRI)評價結果表明,大亞灣沉積物重金屬的生態風險在過去70年來處于“低-中等”水平。

該研究獲得了南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項(GML2019ZD0402 和 GML2019ZD0209)和中國水產科學研究院基本科研業務費創新團隊專項(2020TD15)的聯合資助。

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X22008918

大亞灣巖芯沉積柱重金屬含量及其比率垂直分布

巖芯沉積柱NMDS分析與采樣海域周邊土地和海域開發歷史

巖芯沉積柱重金屬生態風險評價