近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級南海漁業生態環境監測與評價創新團隊谷陽光研究員、黃洪輝研究員、吳風霞博士聯合河海大學姜仕軍教授及日本山形大學Richard W. Jordan教授,基于沉積物中微量金屬的生物可利用性,開展沉積物中理化特征對微量金屬元素的生物可利用性研究和微量金屬元素對水生生物區系聯合生態風險評價研究取得新進展,相關研究成果以“Nonmetric multidimensional scaling and probabilistic ecological risk assessment of trace metals in surface sediments of Daya Bay (China) using diffusive gradients in thin films”為題發表在國際環境知名期刊Science of the Total Environment上。

微量金屬元素已對全球沿海和河口生態系統構成了不同程度的污染和生態風險。當微量金屬元素進入水生生態系統,大部分微量金屬元素最終沉積在沉積物中。當水體環境發生變化時,沉積物中的微量金屬元素又會釋放到水體中,會對水生生物產生不利的影響。然而,到目前為止,只有少數研究開展了沉積物中多種微量金屬元素對水生生物區系的聯合生態風險評價研究。相關研究表明,傳統方法(例如,沉積物中微量金屬元素總量、酸揮發性硫化物和同步提取微量金屬元素等)無法準確預測沉積物中微量金屬元素的生物可利用性。因此,迫切需要更有效的采樣和測量技術。

薄膜擴散梯度(DGT)是一種被動采樣與測量的技術,被廣泛應用于提取水體、沉積物和土壤中污染物的濃度,該技術被認為是目前最為接近真實環境情況的獲取環境介質中污染物生物可利用度濃度的技術手段。同時DGT技術在預測水生生物中污染物的生物利用性和毒性方面發揮著重要作用。大亞灣位于珠江口東北部,是廣東省水產資源省級自然保護區所在地。其周邊地區人口密集,同時也是廣東省經濟發展的重要組成部分。相關研究表明,人類活動已經對大亞灣生態系統造成了不同程度的影響。前人基于大亞灣沉積物中微量金屬元素總濃度進行了生態風險評價,表明大亞灣已處于輕度生態風險。因此,基于DGT技術開展沉積物中微量元素對水生生物區系的生態風險評價尤為必要。

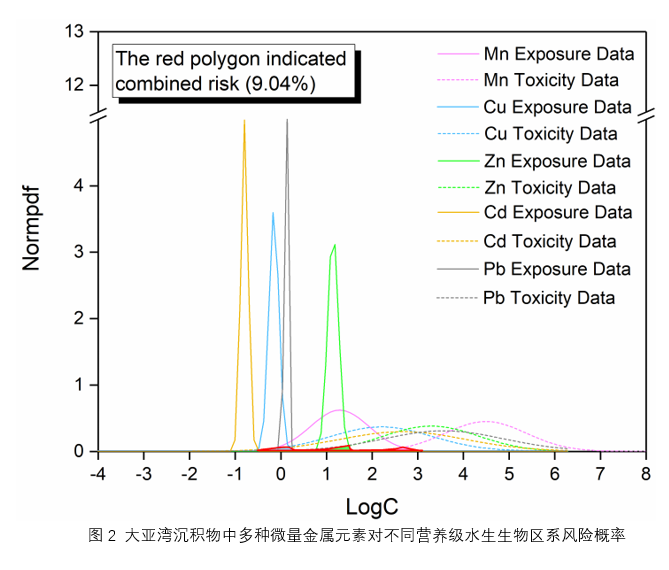

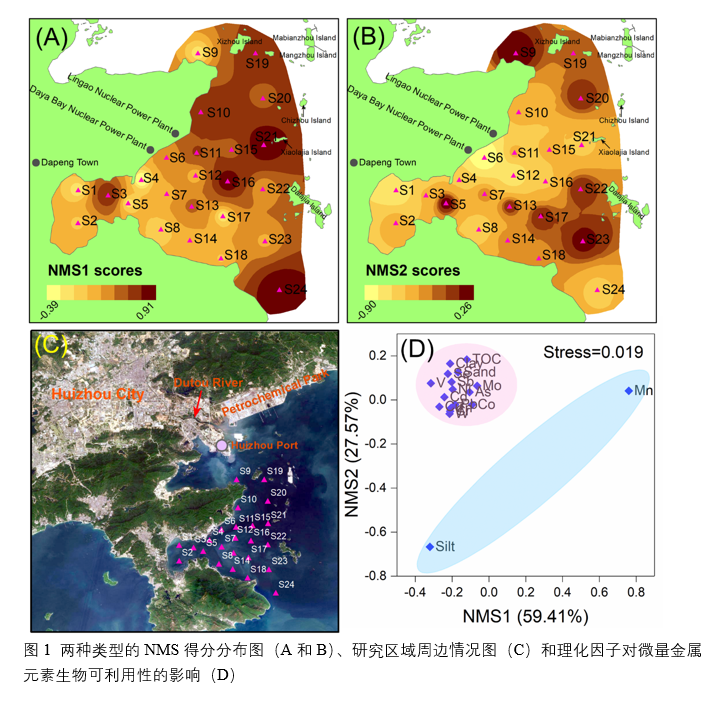

南海所創新團隊以大亞灣水域為研究對象,采用非度量多維尺度分析(NMDS)研究了沉積物理化特征對微量金屬元素生物可利用的影響;采用該團隊前期已經成功構建的多種污染物對水生生物區系聯合生態風險評價方法(Water Research, 2020, 185: 116254; Water Research, 2022, 224: 119108),對大亞灣沉積物中多種微量金屬元素的聯合生態風險進行了評價。通過NMDS研究表明,大亞灣沉積物中的大部分微量金屬元素生物可利用性受到沉積物理化特征影響;大亞灣沉積物中微量金屬元素對水生生物區系聯合生態風險概率為9.04%。

該研究獲得國家重點研發計劃重點專項(2022YFC3105600)、國家自然科學基金(41976045)和中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費(2020TD15)項目等資助。

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723000487