近日�,中國水產科學研究院南海水產研究所中華鱟保護研究團隊在海岸帶幼鱟棲息地人類干擾評估研究方面取得新進展�,首次量化了沿岸各類人類活動對幼鱟及其棲息地環境的壓力程度,初步探究了人類活動對幼鱟地理空間分布造成的影響����。相關研究成果以“Impact Assessment of Human Activities on resources of juvenile horseshoe crabs in Hainan coastal areas, China”為題發表于Marine Pollution Bulletin (IF7.001)(陳曉海為第一作者����,頡曉勇博士為通訊作者)。

東南沿海經濟發展對濱海生態環境帶來巨大壓力����。相較于深海環境����,棲息于海岸帶附近的海洋生物遭受著更多的人為干擾��,隨之帶來的棲息地退化威脅其健康生存�。鱟����,作為一種珍貴的海洋“活化石”,棲息于沿海潮間帶,是具有標志性生態意義的大型無脊椎底棲動物。因其血液制成的鱟試劑(Tachypleus Amebocyte lysate)被用于標準化細菌內毒素污染的臨床�、藥品檢測�,對人類醫療行業具有重要意義��。然而�,近幾十年來��,鱟的數量已明顯下降����,人類活動導致的棲息地損失和破壞被認為是主要原因之一�。為實現對鱟及其棲息地更好地保護與管理,南海所研究團隊開展了海岸帶幼鱟棲息地人類干擾評估研究����。

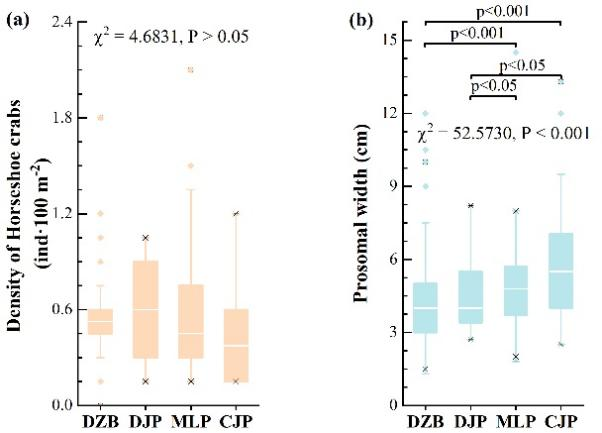

研究發現:(1)基于野外物種資源調查��,補充了海南島幼鱟種群資源的基線數據(Baseline data)��。在海南島十個調查點中��,僅有儋州灣(DZB)、頓積港(DJP)、美浪港(MLP)和長記港(CJP)有幼鱟存在����,其中��,儋州灣和頓積港幼鱟的頭胸甲寬度顯著性小于美浪港和長記港,4個調查點的幼鱟種群密度無顯著性差異��。

四個地點的幼鱟種群密度(a.)及頭胸甲寬度(b.)差異性比較

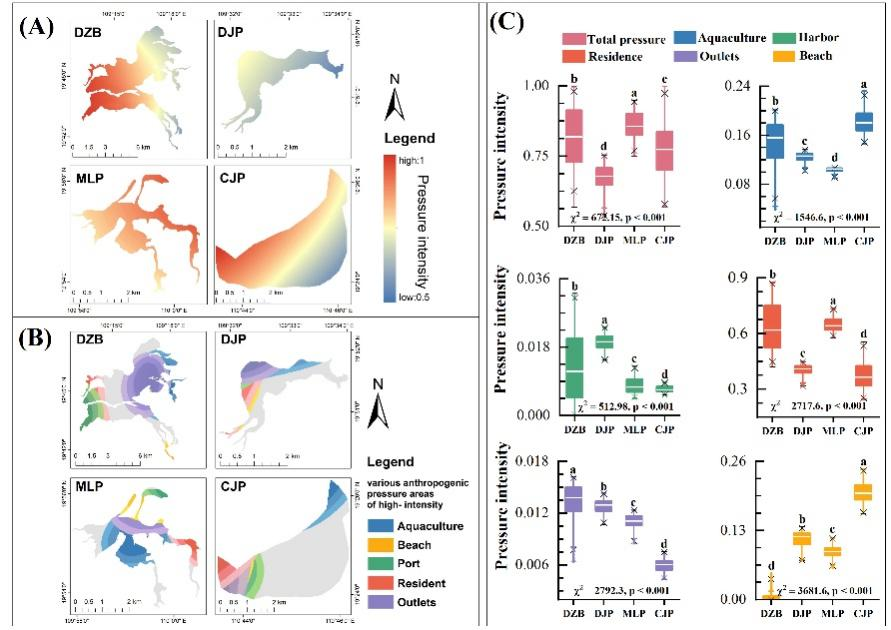

(2)基于遙感解譯及地理空間模型��,對上述4個調查點建立了幼鱟棲息地人為干擾空間顯示模型�,以此量化了人類活動的強度和空間特征��。四個調查點總體人為干擾壓力強度從強到弱依次為:美浪港>儋州灣>長記港>頓積港����。結合人為干擾強度及幼鱟種群信息��,儋州灣于四個調查點中應被優先關注��。

沿海人為壓力強度量化。A:總壓力強度的空間差異�;B:各類壓力強度的熱點展示��;C:四個有幼鱟存在地點中所有壓力變量的差異性比較

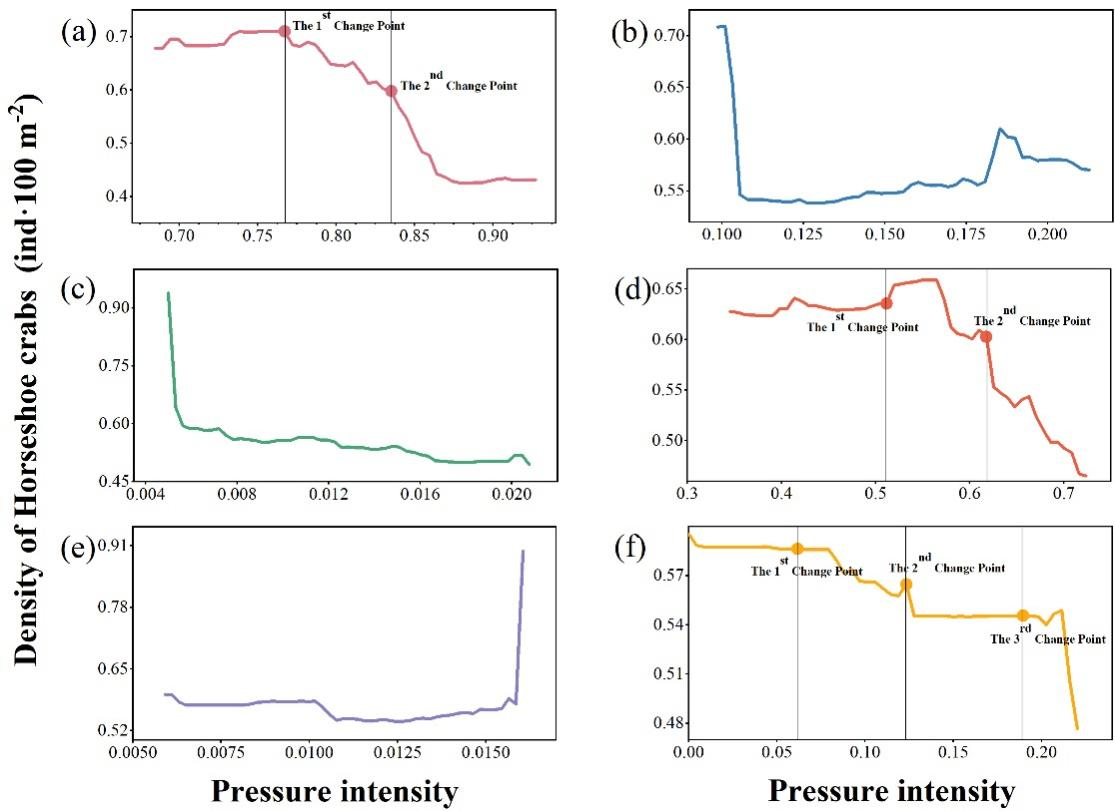

(3)基于機器學習方法(隨機森林回歸)擬合人為干擾壓力強度與幼鱟密度的關系,確定了對幼鱟空間分布影響最大的前三個威脅�,分別是水產養殖��、沿海港口和沿海住宅。其中,水產養殖和沿海港口的壓力對幼鱟的密度有劇烈影響�,需要優先考慮�。而幼鱟密度與總體壓力��、沿海居民和海灘壓力之間存在閾值效應�。

幼鱟密度與總壓力(a)��、養殖壓力(b)����、港口壓力(c)沿海居住壓力(d)��、沿海排污壓力(e)和海灘壓力(f)之間的單變量關系依賴圖�。多變點檢測總壓力��、沿海居住壓力和海灘壓力��,顯示為黑色垂直線。

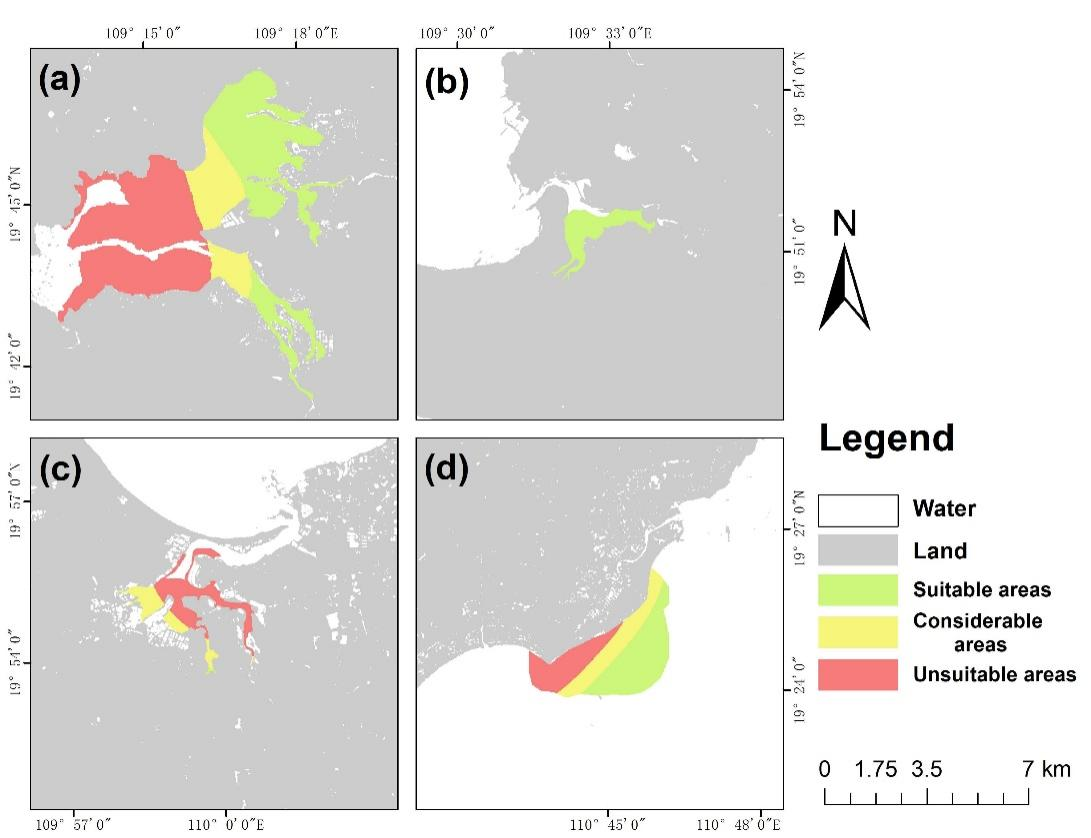

(4)基于變點檢測模型并以總壓力為例��,平衡發展與保護�,確定了最適合的空間地理范圍。該研究提供的人為壓力評估方法對其他有鱟生存的沿海棲息地具有普遍適用性��,從空間選址角度上可為建立海洋保護區(Marine protected areas)提供科學依據��。

海洋保護區建立空間地理范圍建議

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X23001571