2022年,中國水產科學研究院黃海水產研究所深入貫徹黨的十九大、黨的二十大精神和習近平總書記關于科技創新的重要指示,堅持“四個面向”,激發創新創造活力,在漁業資源與生態環境、種子工程與健康養殖、水產加工與質量安全等領域取得了一系列新成果和新突破,為推進現代漁業綠色高質量發展作出了重要貢獻。

經所屬各科研部門推薦和專家評選,共遴選出14項重要科研進展,其中4項入選中國水產科學研究院2022年科研重大進展。

入選中國水產科學研究院院級科研重大進展成果四項

1.建立對蝦新種質創制與繁育關鍵技術

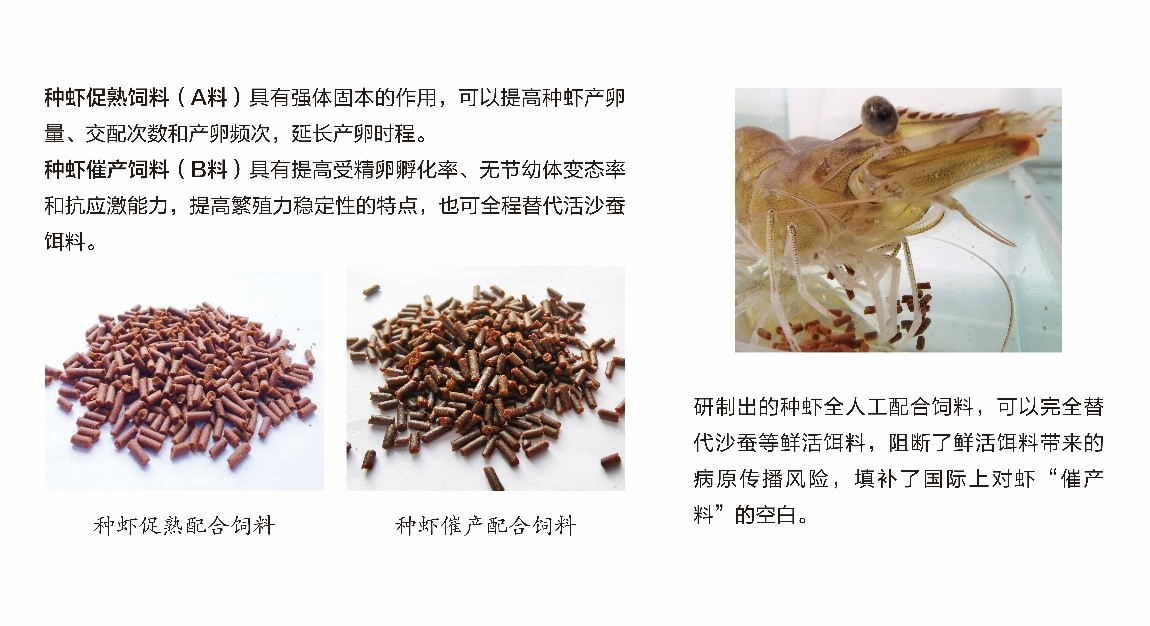

黃海水產研究所凡納濱對蝦和中國對蝦遺傳育種創新團隊針對凡納濱對蝦和中國對蝦兩個重要養殖種類,建立了具有自主知識產權的新品種創制與繁育關鍵技術。該成果進一步創新了高通量表型和基因型測定技術,選育出長速快、抗性強的新品種1個、新品系3個,研發出雙循環養殖系統和親蝦強化配合飼料,首次大規模培育出SPF種蝦,打破種源受制于國外的困境。

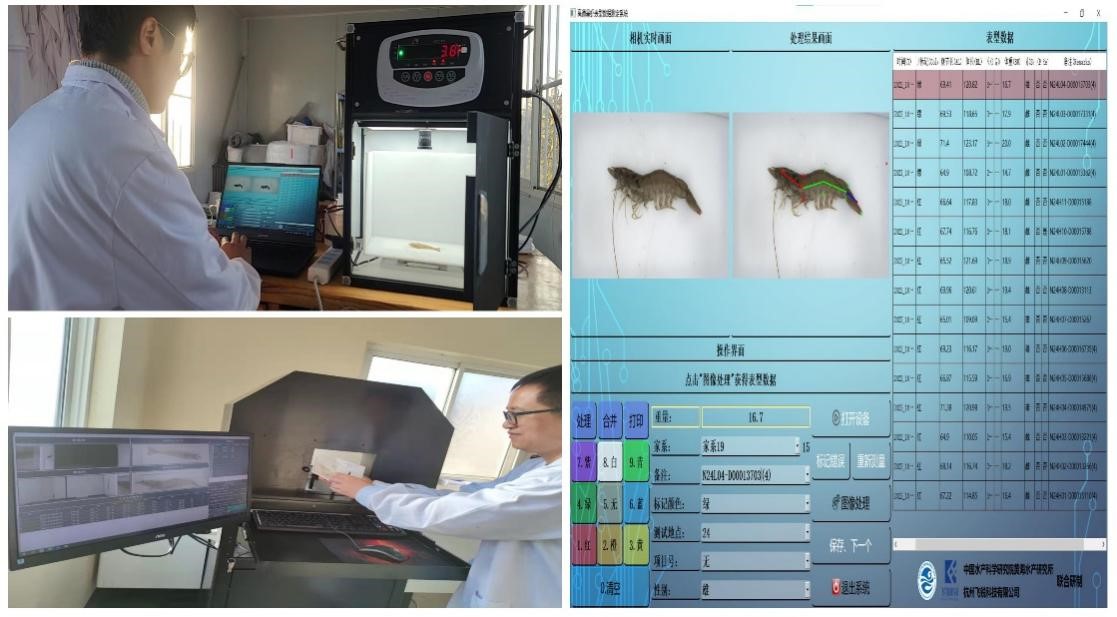

該研究首次建立了水產動物競爭性環境下社會交互行為的遺傳評估新技術,發現家系間接遺傳效應的強重排序效應;復合表型、基因型和系譜,國內外在蝦類群體中率先建立了一步法基因組BLUP選配種體系,對飼料轉化率、WSSV和VpAHPND抗性的選擇準確性大幅提升,最高達123%。基于鑒定出的重要經濟性狀關聯SNP位點,研發出首個凡納濱對蝦液相芯片“黃海芯1號”(55k);研制出基于深度學習算法的活體對蝦高通量表型測定系統2套,多性狀同時測量效率提升100%;集成以上技術選育出“海興農3號”新品種1個、“邦普”系列新品系3個。研發出種蝦循環水養殖、健康微生態系統調控和繁殖性能營養調控工藝并首次大規模培育出SPF種蝦。建立了中國對蝦與多物種混養的綠色、健康海水池塘養殖技術工藝。

該研究得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、院科技創新團隊等項目支持。

圖1.對蝦高通量表型測定系統

圖2.對蝦親蝦強化配合飼料

2.培育耐高溫、快速生長大菱鲆“多寶2號”新品種

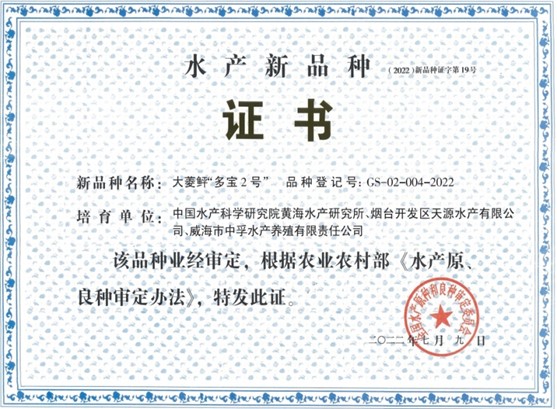

黃海水產研究所大菱鲆和石斑魚遺傳育種創新團隊利用規模化家系選育、分子標記輔助育種和配套系雜交育種技術,培育出速生耐高溫大菱鲆“多寶2號”新品種(GS-02-004-2022)。以優良品種推廣為主線,配套適宜網箱和工廠化養殖模式的實用技術,在山東、江蘇、福建等沿海地區進行了產業化示范推廣,周期單位產量提高15%以上,實現了規模化優質苗種的穩定供應,在大菱鲆主產區高溫季節為促進大菱鲆產業進一步發展提供了保障。

該研究以英國、法國、丹麥和挪威引進的大菱鲆為基礎群體,以耐高溫和生長速度為選育目標性狀,經過一代群體選育和三代連續家系選育,選育出耐高溫核心育種群和快速生長核心育種群,采用配套系雜交制種培育出大菱鲆“多寶2號”新品種。在相同周年養殖條件下,經過高溫養殖期與未經選育的大菱鲆相比,體重平均提高30.63%,養殖成活率平均提高26.70%。“多寶2號”是我國海水魚第一個耐高溫國審新品種,良種推廣可促進北方工廠化養殖達到節能環保養殖、擴大養殖范圍延長南方網箱養殖期的目的,也可以減少由于夏季水溫過高導致的大菱鲆疾病的爆發,對解決大菱鲆養殖業中存在的高溫耐受性差問題具有重大的現實意義;同時大菱鲆耐高溫性狀新品種的育種所建立的相關育種技術和評價方法等都可以為未來水產物種抗逆耐高溫性狀的選育提供參考,促進有更多更好的新品種培育出來,為產業發展做貢獻。

該研究得到國家海水魚產業技術體系、國家重點研發計劃、國家自然科學基金、山東省良種工程項目、院科技創新團隊等項目支持。

圖1.大菱鲆“多寶2號”

圖2.新品種證書

3.揭示腸道微生物在半滑舌鰨抗弧菌病性狀形成中的作用及調控機制

黃海水產研究所海水魚類基因組學及分子育種創新團隊以我國特有養殖魚類半滑舌鰨為模型,首次揭示了微生物群落結構、功能和微生物-宿主相互作用在魚類抗病性狀形成中的作用。相關研究成果在《微生物組(Microbiome)》發表。

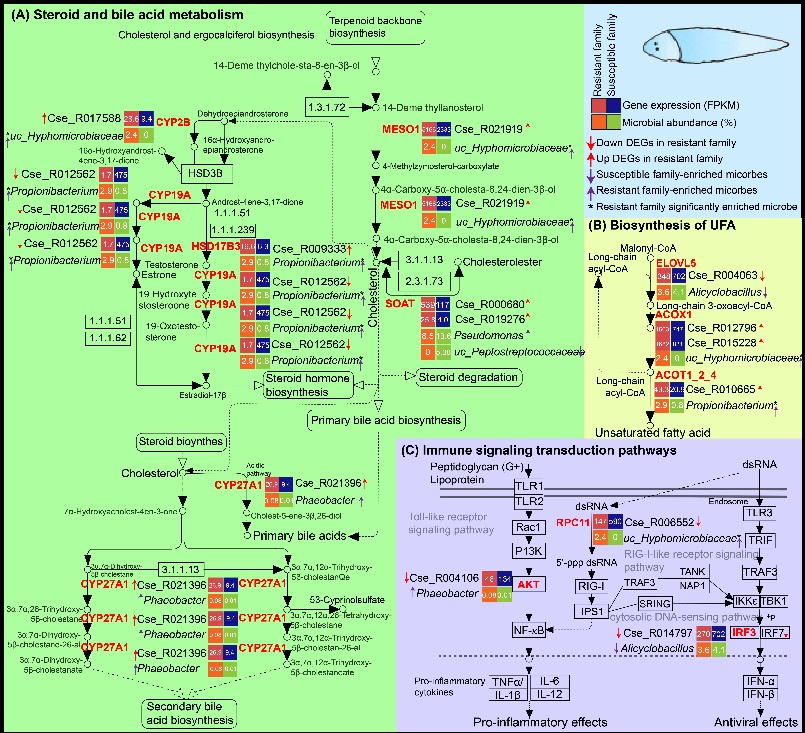

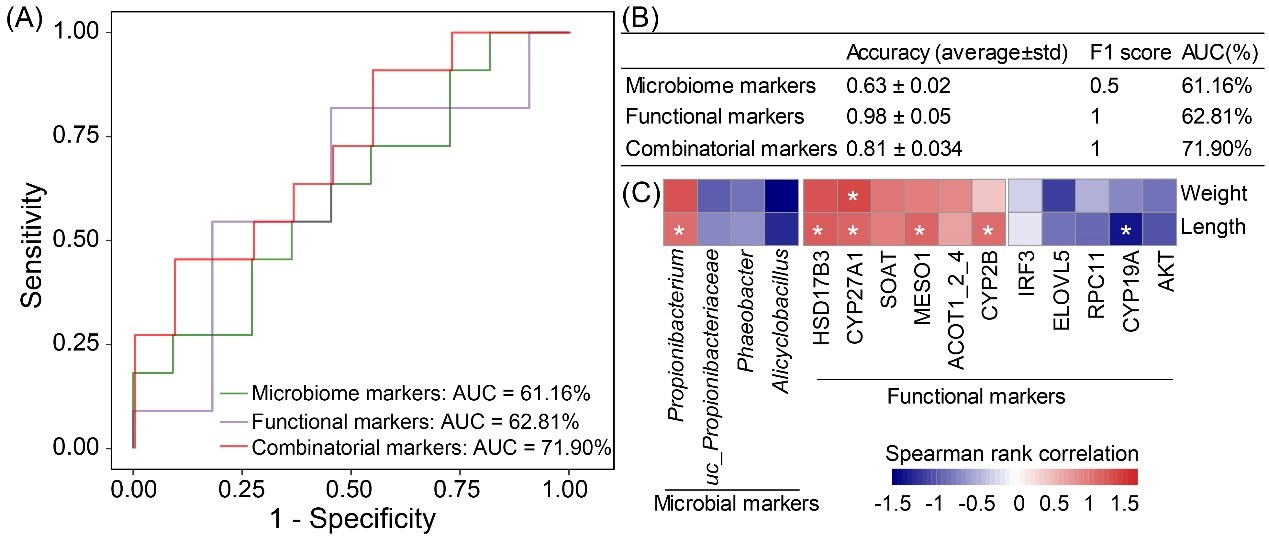

該研究基于團隊多代選育的半滑舌鰨抗病家系,系統解析了抗病和易感家系腸道菌群的結構功能差異、宿主基因表達模式和菌群-宿主相互作用,發現抗病和易感家系微生物群落結構具有明顯差異:抗病家系通過招募有益菌增強抗弧菌感染能力,而易感家系則由于富集了促炎菌而影響了抗病力;腸道菌群可能通過“菌-腸-免疫軸”調控宿主的免疫穩態和炎癥反應。在此基礎上,進一步篩選到基于腸道微生物和宿主基因組合的生物標志物,可用于半滑舌鰨抗病種質篩選。本研究首次揭示了腸道微生物通過調節宿主免疫穩態和降低炎癥反應而調控半滑舌鰨抗弧菌病性狀的分子機制,所揭示的“菌-腸-免疫軸”調控模式將有助于理解腸道菌群在魚類抗病性狀形成中的作用,研究成果為開辟魚類病害防治和良種培育新途徑奠定重要基礎。

該研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、山東省泰山學者攀登計劃、院科技創新團隊等項目支持。

圖1.腸道微生物在半滑舌鰨抗弧菌病性狀形成中的調控模式

圖2.腸道微生物和宿主基因聯合篩選抗哈維氏弧菌病半滑舌鰨的能力評估

4.解析魚類性別決定與分化的表觀調控機制

黃海水產研究所海洋漁業生物遺傳資源評價與合成利用創新團隊聚焦魚類性別決定與分化,開展了多維度、高精度的前沿組學分析,結合分子實驗技術在單細胞水平解析了魚類配子發生的調控機理,首次證實了魚類性別決定與分化的競爭性內源RNA(ceRNA)調控機制,系統闡明了魚類性別決定與分化的表觀調控網絡。研究成果發表在Genome Research、Science China Life Sciences等期刊。

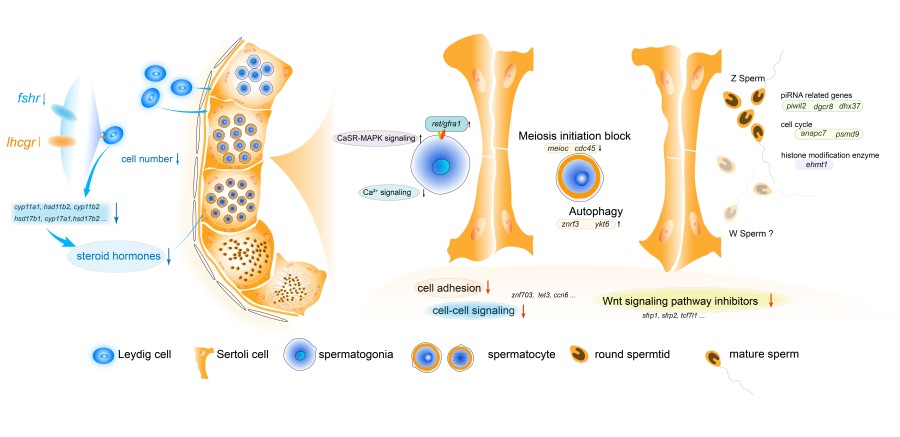

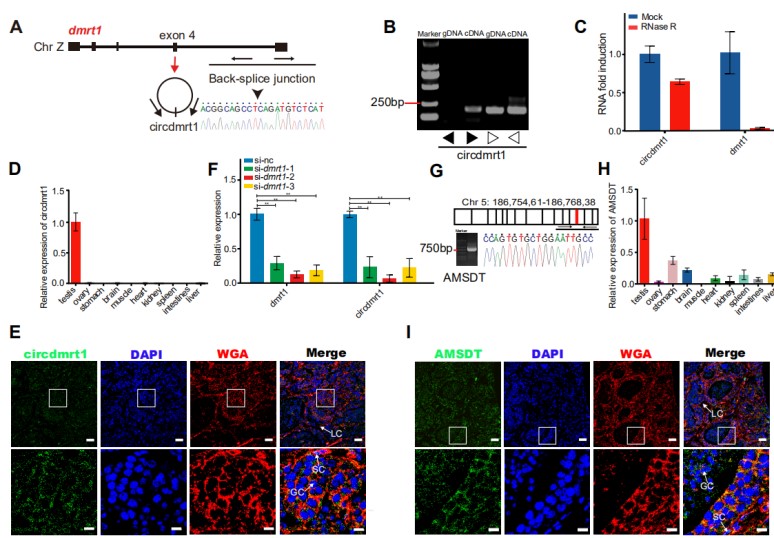

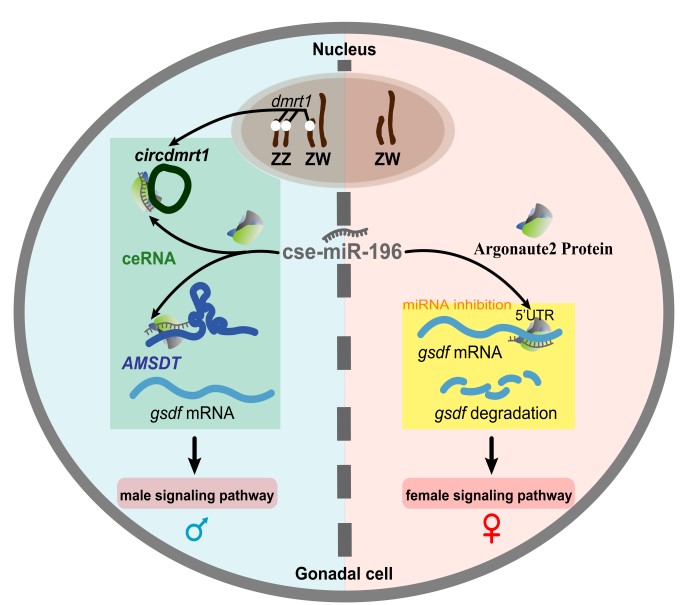

該研究以兼具遺傳和環境性別決定型的半滑舌鰨為模型,繪制了雌魚卵巢、雄魚和偽雄魚精巢的高精度單細胞圖譜,首次發現硬骨魚卵巢中存在多種功能異質的顆粒細胞亞群,揭示了魚類精子發生過程的基因動態表達特征和偽雄魚精子發生異常的細胞學基礎。進一步繪制了雌魚、雄魚和偽雄魚性腺的ncRNA動態表達圖譜和ceRNA調控網絡,發現一個來源于性別決定基因dmrt1外顯子4上的環狀RNA(circdmrt1)和來自于常染色體上的lncRNA(AMSDT)可與cse-miR-196、gsdf形成復雜的雙重ceRNA調控關系,解析了ceRNA調控魚類性別決定與分化的表觀遺傳機制,證實了ceRNA介導的分子通路是調控魚類性別決定與分化的有效途徑。該研究不僅豐富了魚類性別決定與分化的表觀調控理論,而且為魚類性控育種技術的研發開辟了新途徑。

該研究得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金優秀青年基金、國家高層次人才特殊支持計劃、山東省泰山學者、院科技創新團隊等項目支持。

圖1.偽雄魚精子發生異常調控機制模式圖

圖2.circdmrt1和AMSDT的分子特性及其表達特征

圖3.半滑舌鰨雙重ceRNA調控模式圖

入選黃海水產研究所所級科研重大進展十項

1.黃渤海魚類早期資源評價與保護研究取得顯著進展

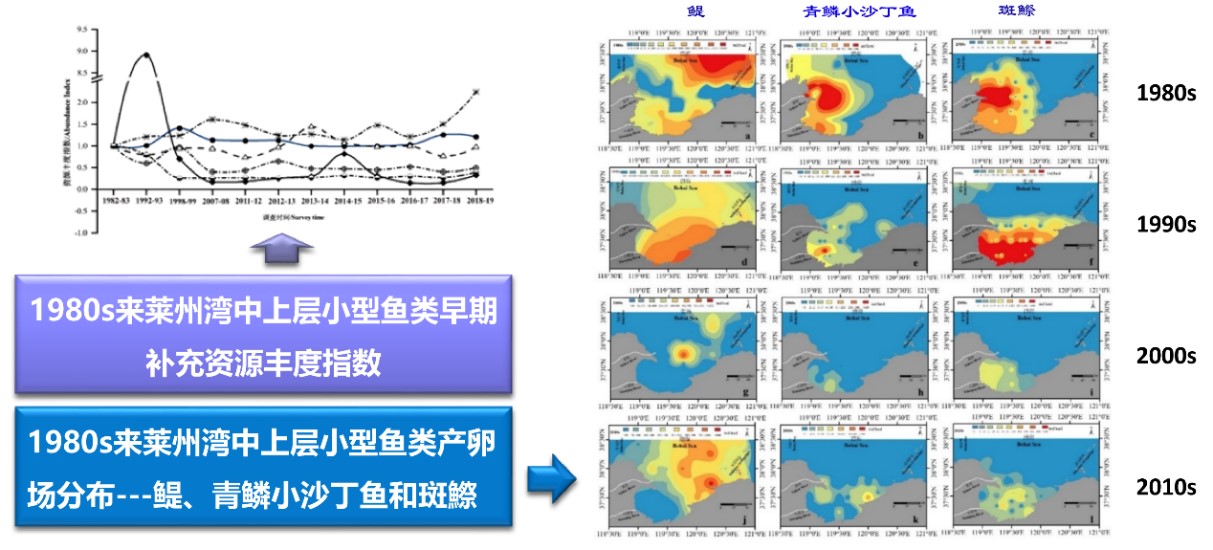

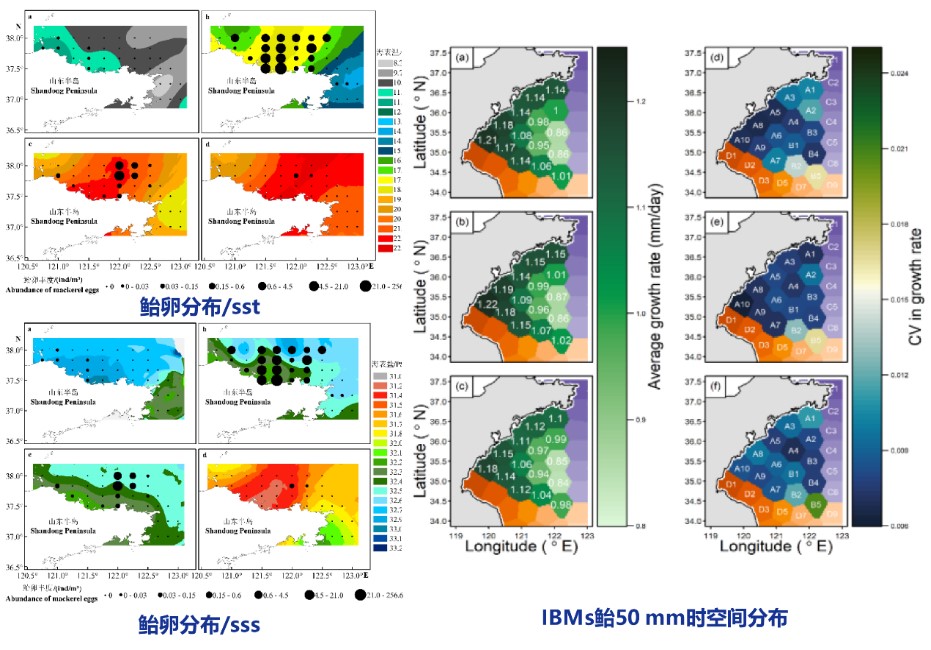

全球變化給海洋生物資源帶來了巨大沖擊,海洋魚類也經歷著不可逆轉的演替。魚類早期發育階段受外環境的影響比較大,其資源結構直接決定了資源補充量,是近海食物可持續產出的重要基礎。黃海水產研究所黃渤海漁業資源與生態創新團隊從保障國家近海生態系統健康和漁業資源可持續產出的迫切需求出發,系統地研究了渤海魚類早期資源群落結構及長期演替過程,闡明渤海魚類早期資源已發生結構性改變,且渤海作為傳統經濟魚類(帶魚、小黃魚等)的產卵和育幼場所功能下降明顯,渤海魚類早期資源種數和資源豐度均在2010s前期跌至歷史低值,近年來又顯著回升;建立了基于多指標的魚類早期棲息地功能健康評價技術,從生態安全、可持續角度提出了近海魚類早期棲息地生態補償標準與保護策略,并集成創新與應用,在我國漁業資源科學養護與管理、水產種質資源保護區建設、海岸帶利用與保護規劃、中韓漁業談判中發揮了重要作用。相關成果獲2022年海洋科學技術獎二等獎。

圖1.萊州灣中上層小型魚類的早期補充動態及其驅動基礎(1)

圖2.萊州灣中上層小型魚類的早期補充動態及其驅動基礎(2)

圖3.黃海鮐產卵場時空分布特征及適宜產卵生境

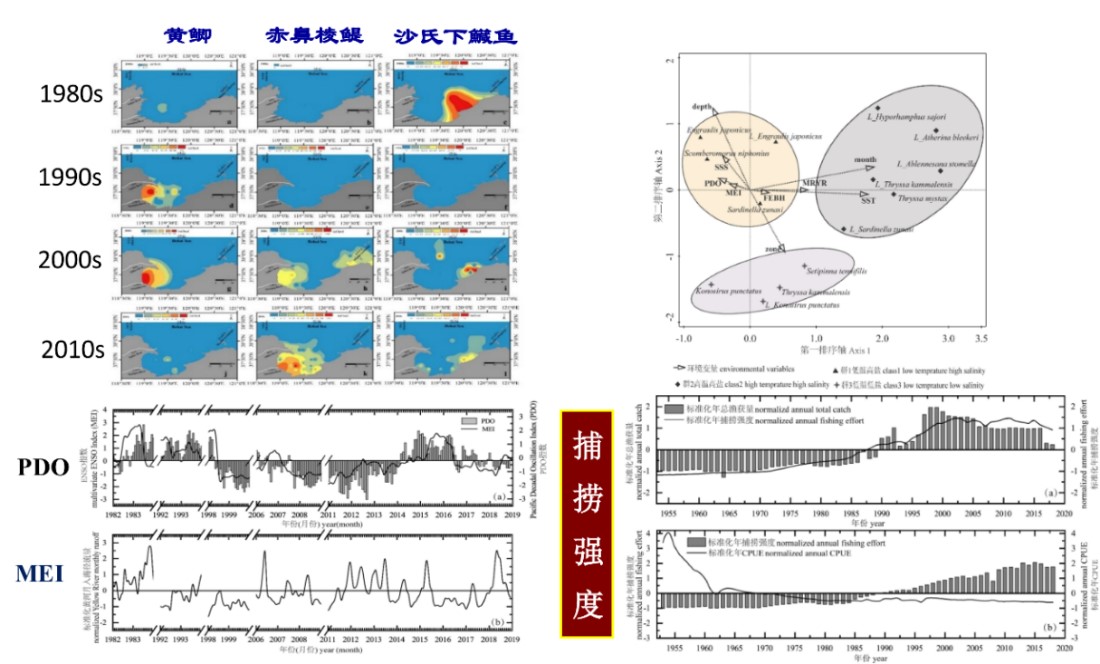

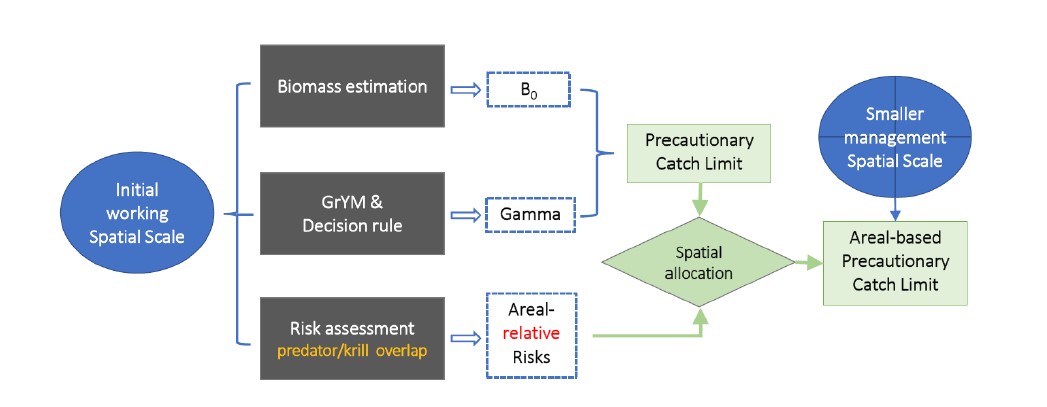

2.科學支撐和推動南極磷蝦漁業管理新機制建設

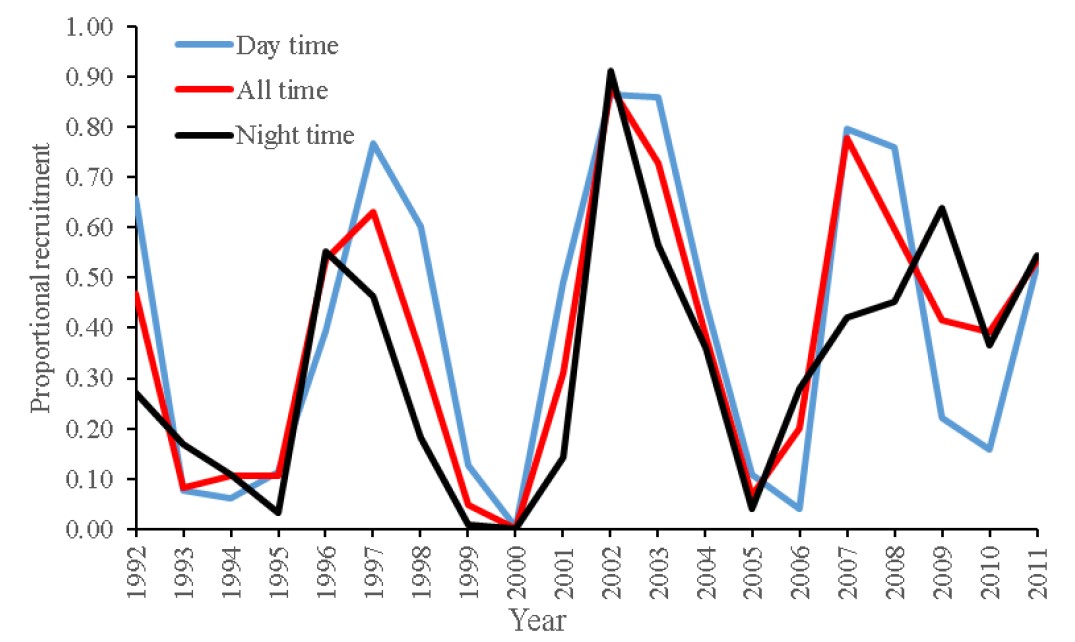

為應對氣候變化及漁業快速發展對南極海洋生態系統帶來的不確定性,近年來南極海洋生物資源養護委員會(CCAMLR)全力推進生態系統水平上、以科學依據為支撐的南極磷蝦漁業管理新機制建設。黃海水產研究所極地漁業資源開發利用創新團隊針對新管理機制建設的科學需求,圍繞南極磷蝦生物量評估、種群動態評價和生態風險評估等三大模塊開展了系統的科學研究。以漁業時空分布特征為依據,提出具備科學性與可行性的南極磷蝦捕撈限額小尺度管理單元區劃方案;基于我國漁船調查聲學數據,填補了重點海域南極磷蝦資源量最新的時間序列評估結果;評估了生物學采樣時空覆蓋對南極磷蝦種群動態評價的影響,提出磷蝦種群補充參數估算須涵蓋夜間采樣和早期補充關鍵海域的調查數據。相關成果以技術性工作文件形式提交至CCAMLR并被采納,為2022年實現磷蝦漁業新管理機制在科學工作組層面獲得通過提供重要支撐,充分彰顯了我國科研人員對極地漁業資源養護管理的科學貢獻。

圖1.南極磷蝦漁業管理新機制建設科學工作流程

圖2.晝夜采樣差異對南極磷蝦種群補充參數估算的影響

圖3.中國代表團提交南極磷蝦捕撈限額空間分配修訂建議提案

3.揭示鋅在極地海洋浮游植物適應性進化中的重要作用

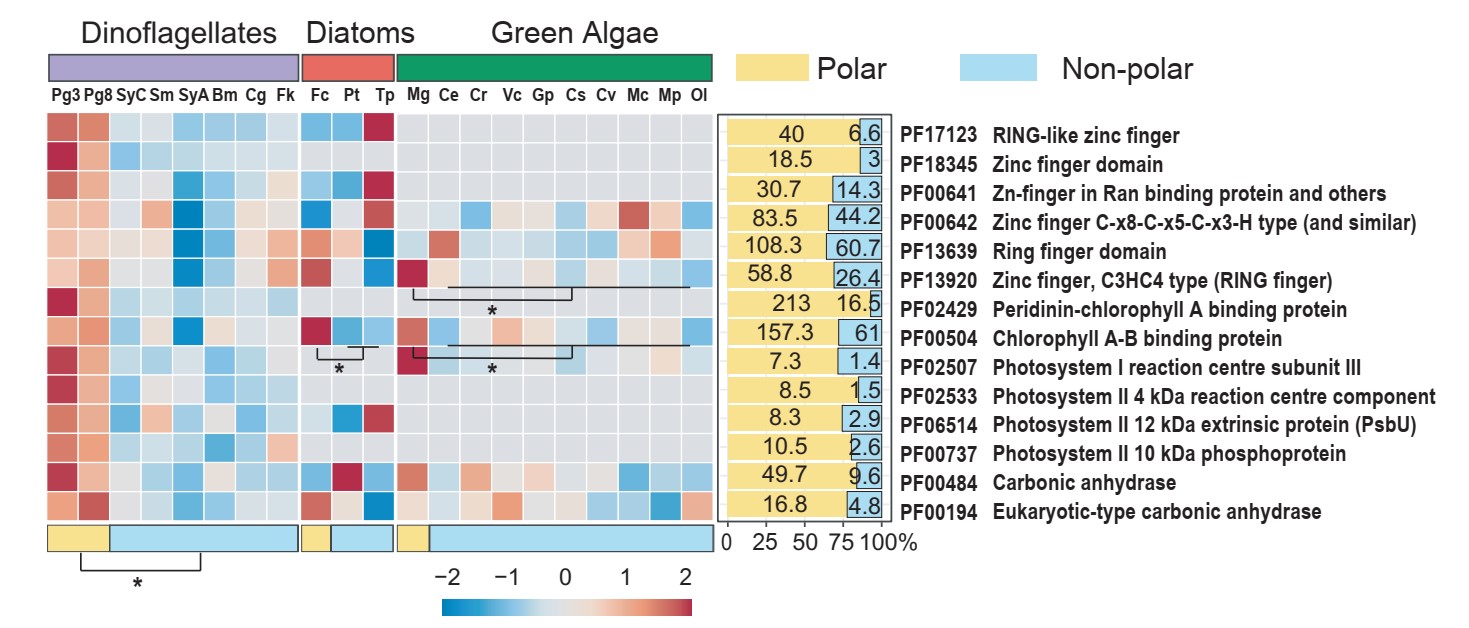

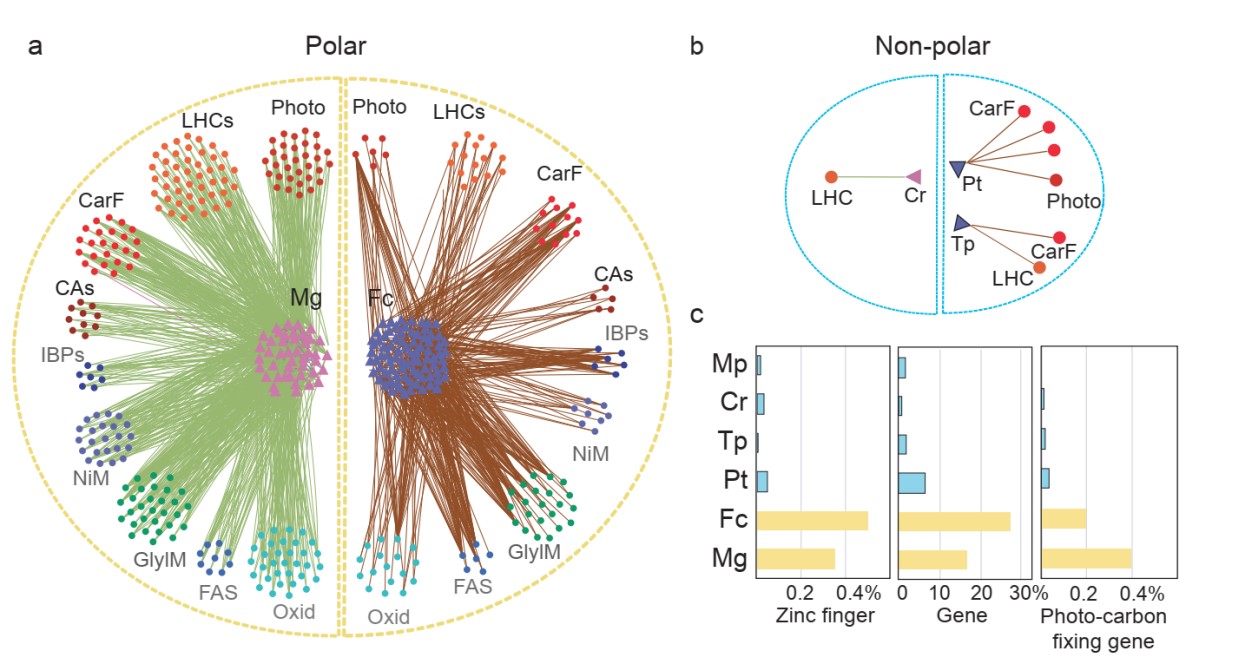

海洋浮游植物的適應性進化歷程及生物多樣性形成過程與地球海洋化學演變歷史戚戚相關。在海洋中,鋅是浮游植物必需的微量元素,支撐著DNA和RNA的復制與調節、光合作用和碳固定等關鍵基礎代謝過程。黃海水產研究所海洋藻類種質創制與利用創新團隊以極地最具代表性的且獨立進化的三大類模式浮游植物硅藻、綠藻、甲藻為研究對象,發現極地浮游植物基因組中均存在鋅結合蛋白基因的擴張,明確了該基因的平行進化與鋅需求增加之間呈正相關,且鋅指調控蛋白的調控網絡增強了極地浮游植物在極地低溫和強烈的季節性光照條件下的光合適應能力。該研究整合大洋鋅元素分布數據、浮游植物群落構成及宏轉錄組學數據,揭示了兩極海域浮游植物中鋅結合蛋白基因和光合固碳等基因的表達與海水鋅濃度和溫度之間的正相關性,高鋅濃度需求是極地浮游植物適應低溫環境的重要因素。該研究成果不僅明確了元素鋅在驅動海洋浮游植物物種形成與適應性進化中的重要作用,也為評估氣候變化下全球海洋鋅循環演變趨勢提供理論依據。相關成果發表在Nature Ecology &Evolution。

圖1.鋅結合蛋白基因在極地硅藻、綠藻、甲藻基因組中的擴增

圖2.極地和非極地浮游植物中鋅指蛋白的調控網絡

4.揭示黃渤海關鍵環境因子時空演變及其浮游生物變化響應機制

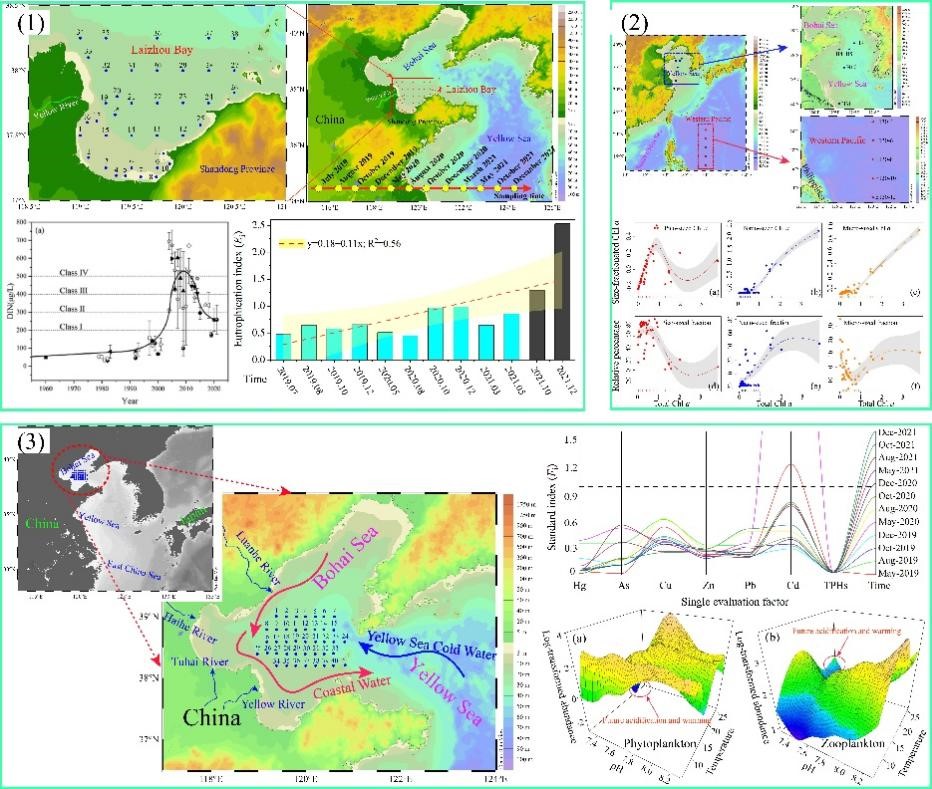

人類活動是近海生態系統演變的重要驅動力,頻繁的人類活動導致近海富營養化程度加重,改變浮游生物的群落結構,進而破壞了海洋生態系統平衡。黃海水產研究所海水陸基工廠化養殖創新團隊圍繞人類活動對近海生態系統影響及浮游植物變化響應,以黃渤海為重點研究區域,基于長期系統的環境調查數據,分析了氮、磷等生源要素的空間變化特征,闡明了萊州灣40年來氮、磷的長期演變規律,評估了水體富營養化水平,解析了陸源污染等影響近海環境變化的關鍵因素;采用生態風險評估指數闡明了重金屬對近海生態環境的潛在風險,研究發現渤海沉積物中重金屬鎘(Cd)對渤海生態環境健康具有潛在威脅;基于GAMs模型對比分析了黃渤海與西太平洋中分粒級葉綠素的差異,研究發現黃渤海以Nano級葉綠素含量為主,西太平洋以Pico級葉綠素含量為主;揭示了渤海海域浮游生物群落對酸化和暖化等全球氣候變化的響應,表現為浮游植物增加、浮游動物減少,研究成果為闡明人類活動對近海生態環境影響、海洋生態系統對氣候變化的響應機理奠定理論基礎。相關研究成果發表在Environmental Research,Marine Pollution Bulletin和Frontiers in Microbiology。

圖1.萊州灣營養鹽時空演變特征與富營養化評估;

圖2.利用GAMs模型解析黃渤海與西太平洋分粒級葉綠素差異;

圖3.渤海沉積物單因素污染評估與浮游生物對環境變化響應

5.大黃魚、小黃魚的景觀基因組學研究取得重要進展

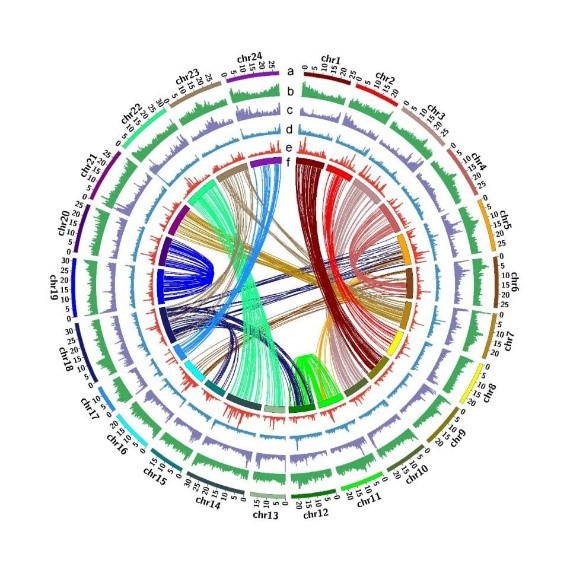

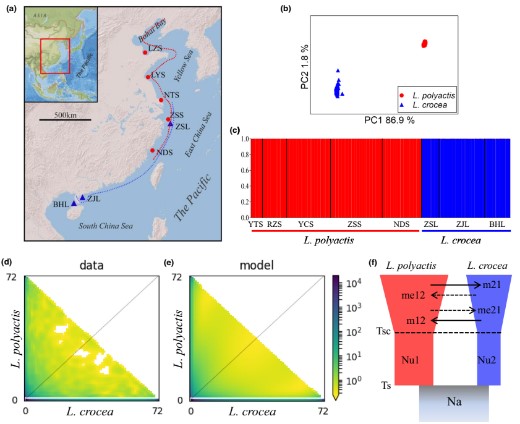

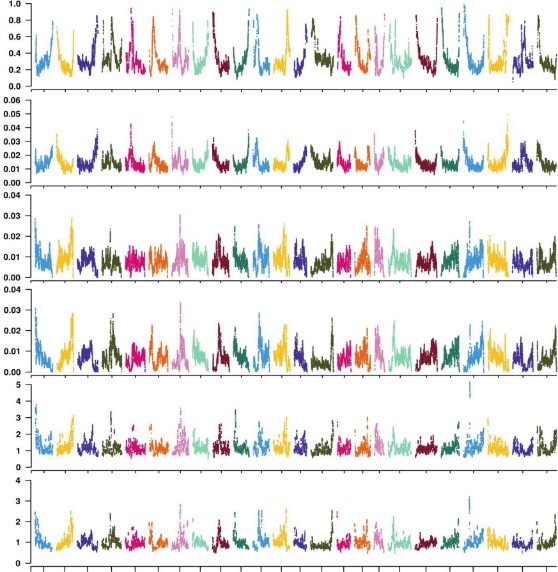

大黃魚(Larimichthys crocea)和小黃魚(L. polyactis)為西北太平洋特有漁業資源,兩個物種的體型、產卵洄游路線和越冬場等種群生物學特征迥異,但彼此在東海北部的產卵時間、產卵場和育幼場卻有重疊。黃海水產研究所漁業分子生態學團隊的早期研究證明,這兩個姊妹種在更新世冰川時期發生分離,其分離所為分別位于東海和南海的兩個避難所。冰川消退后,兩個物種都經歷了快速擴張和部分接觸,并適應了多樣化的環境條件,例如產卵溫度和鹽度。該團隊根據兩個物種在重疊分布區域的種群混合現象,提出了黃魚屬的種化可能遵循二次接觸的物種形成模型假說。通過繪制高質量的小黃魚染色體水平基因組圖譜,開展了這對姊妹種在演化動力影響下的等位基因改變和分布模式研究,揭示了小黃魚與大黃魚基因組的異質性分化景觀及其進化機制。本項研究不僅從物種分化的景觀基因組學角度解析了小黃魚和大黃魚的演化機制,而且為小黃魚的種群遺傳學研究以及基因組育種工作提供了重要的遺傳資源。相關研究成果發表在Molecular Ecology上。

圖1.小黃魚基因組特征

圖2.小黃魚和大黃魚的種群結構和種群動態歷史

圖3.小黃魚和大黃魚基因組異質性分化分布圖

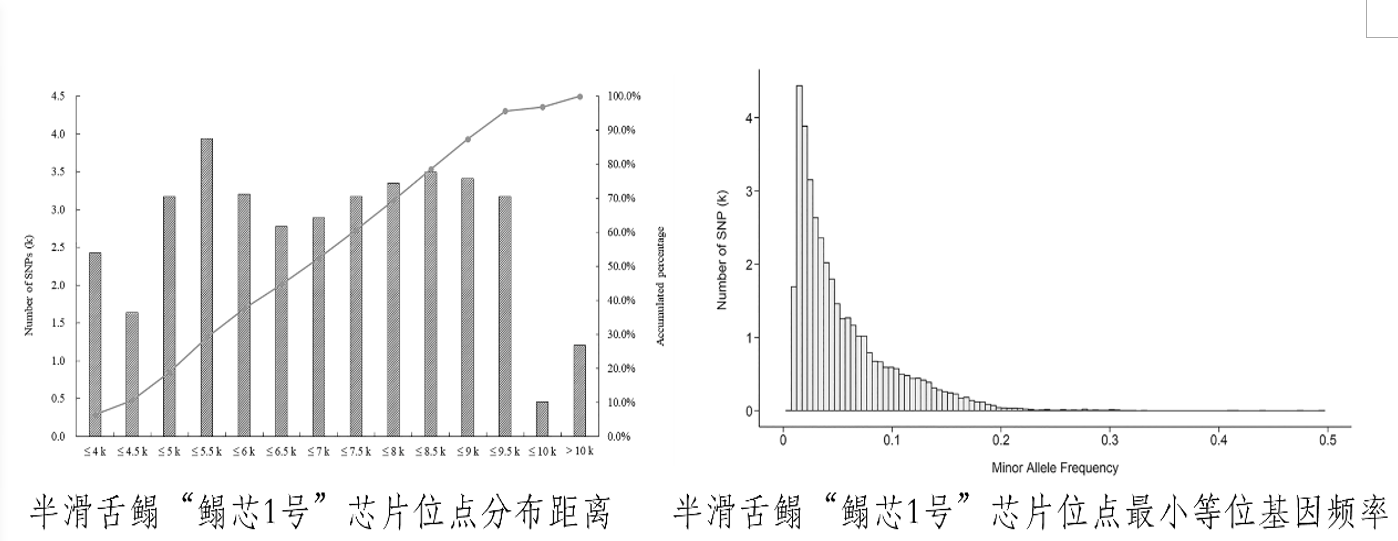

6.創制半滑舌鰨和斑石鯛分子育種技術及抗病高產新種質

針對半滑舌鰨和斑石鯛養殖業中存在的病害頻發、舌鰨雄魚生長慢、斑石鯛雌雄難以鑒別等問題,黃海水產研究所海水魚類基因組學與分子育種創新團隊進行了半滑舌鰨和斑石鯛抗病、生長和性別等性狀的遺傳基礎解析及分子育種技術與新品種創制的系統研究。揭示了半滑舌鰨和斑石鯛抗細菌病性狀的遺傳基礎;發現dmrt1既決定雄魚性別,又調控生長,闡明舌鰨雄魚生長慢、個體小的分子機制;繪制半滑舌鰨雌、雄、偽雄魚生長-生殖軸全轉錄組和甲基化圖譜,發現細胞周期通路激活和hippo信號通路抑制是舌鰨雌雄大小差異的重要原因;揭示了斑石鯛新Y染色體起源與形成機制;研制出半滑舌鰨抗病育種基因芯片“鰨芯1號”,建立了半滑舌鰨抗病性狀基因組選擇育種技術、創建了基因組編輯育種技術;發現斑石鯛和半滑舌鰨雄性特異分子標記,建立分子標記輔助性控技術;創制抗病高產半滑舌鰨新品種“鰨優1號”和半滑舌鰨基因編輯快大型雄魚新種質,破解了半滑舌鰨雄魚長不大的難題。相關研究成果2022年獲中國水產學會范蠡科技獎特等獎。

圖1.斑石鯛

圖2.斑石鯛雄性特異分子標記及遺傳性別鑒定技術

圖3.半滑舌鰨“鰨芯1號”基因芯片的研制

圖4.半滑舌鰨基因編輯快大型雄魚新種質創制

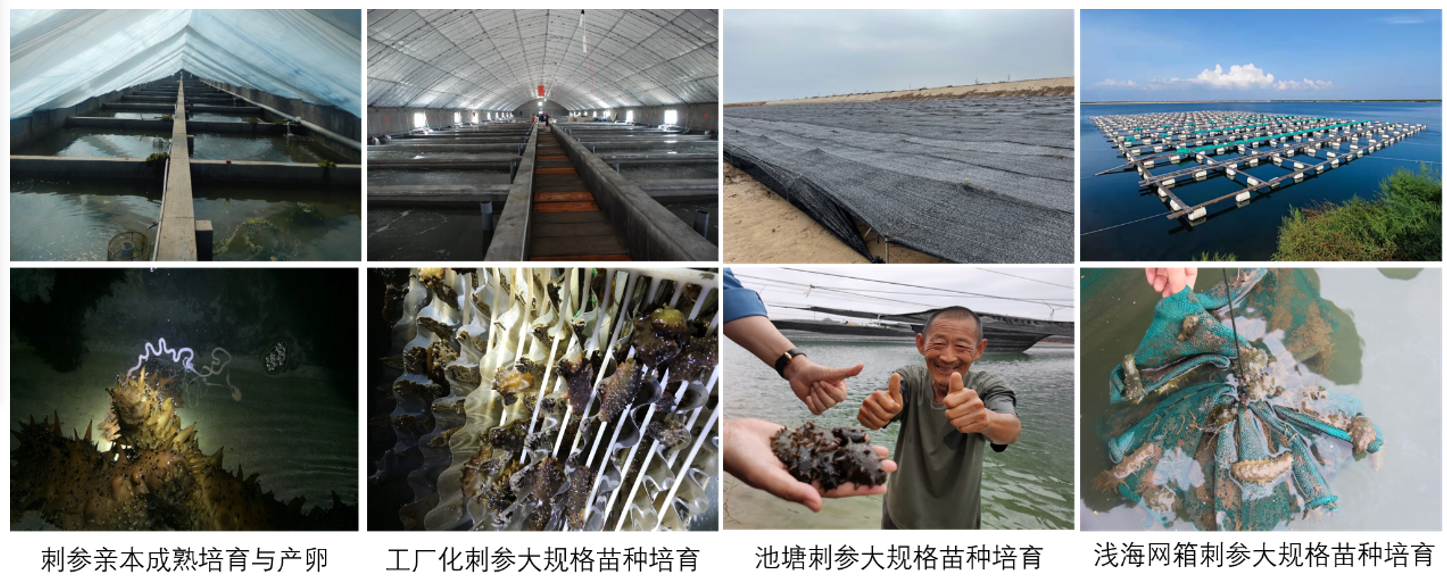

7.構建刺參“參優1號”育繁推技術體系

針對刺參產業發展過程中存在的抗逆良種缺乏、苗種培育模式單一、良種覆蓋率低等問題,黃海水產研究所棘皮類病害防控與遺傳育種創新團隊解析了刺參生長、抗病等重要經濟性狀的遺傳規律,采用群體選育和分子標記輔助育種技術,培育出具有生長速度快、抗病力強的“參優1號”國審水產新品種;突破刺參繁殖的精準調控關鍵技術,篩選出幼體早期培育的新型餌料配方;集成創建了刺參良種高效制種技術體系;研制出新型飼料、投喂裝備等專利技術產品和設施設備16項,優化和創建了工廠化、池塘和網箱等多種模式的大規格苗種培育技術。建立了刺參良種生態適應性評價技術和良種與生境互作效益的管理體制;通過融合科研院所、推廣站、龍頭企業等創新及應用主體,構建了刺參良種育、繁、推一體化技術體系,為“北參南養”和“分段式養殖”模式推廣提供了種質支撐,推進刺參種業實現跨越發展。該成果獲得青島市科技進步一等獎、中國產學研合作創新成果一等獎和全國農牧漁業豐收三等獎。

圖1.“參優1號”親本及苗種

圖2.多模式大規格苗種培育模式

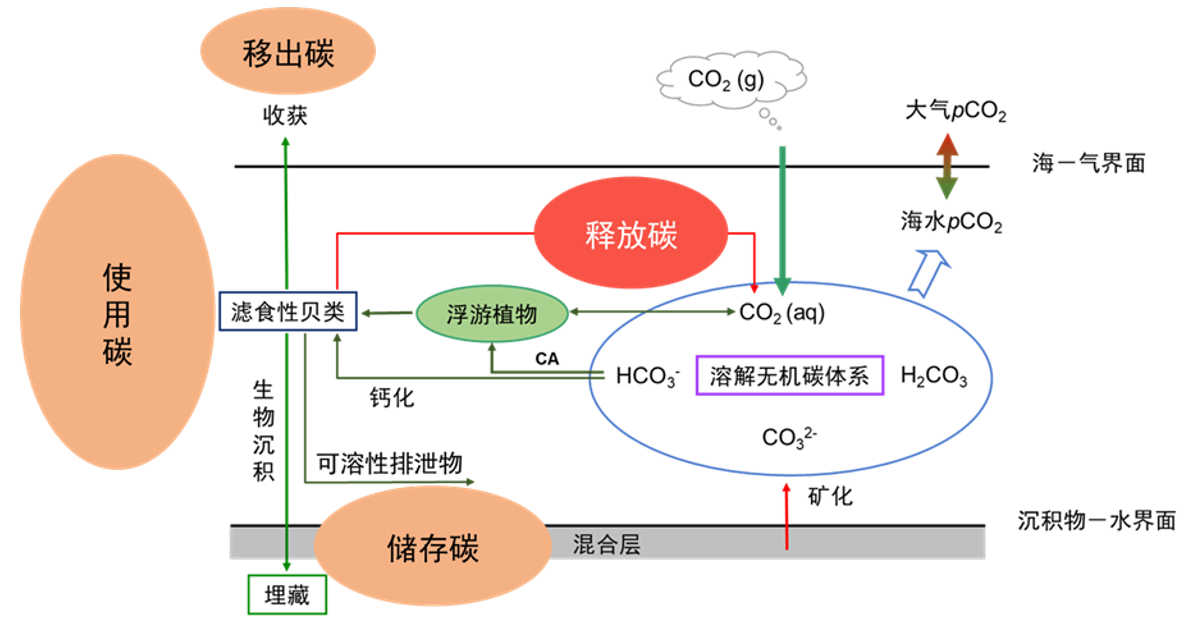

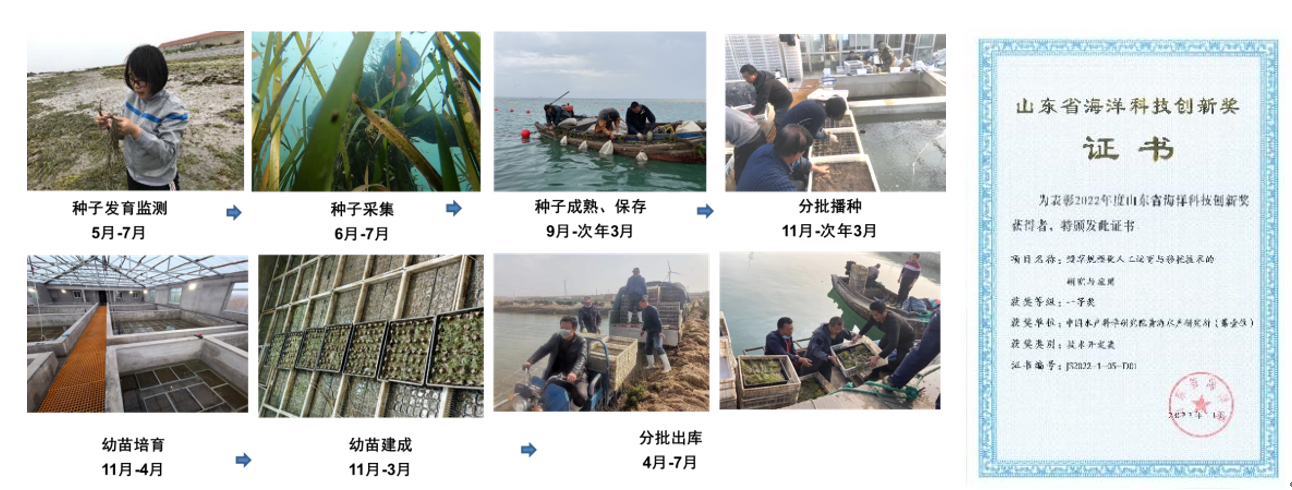

8.明晰貝藻養殖生態系統的碳匯形成途徑并創新碳匯新機制

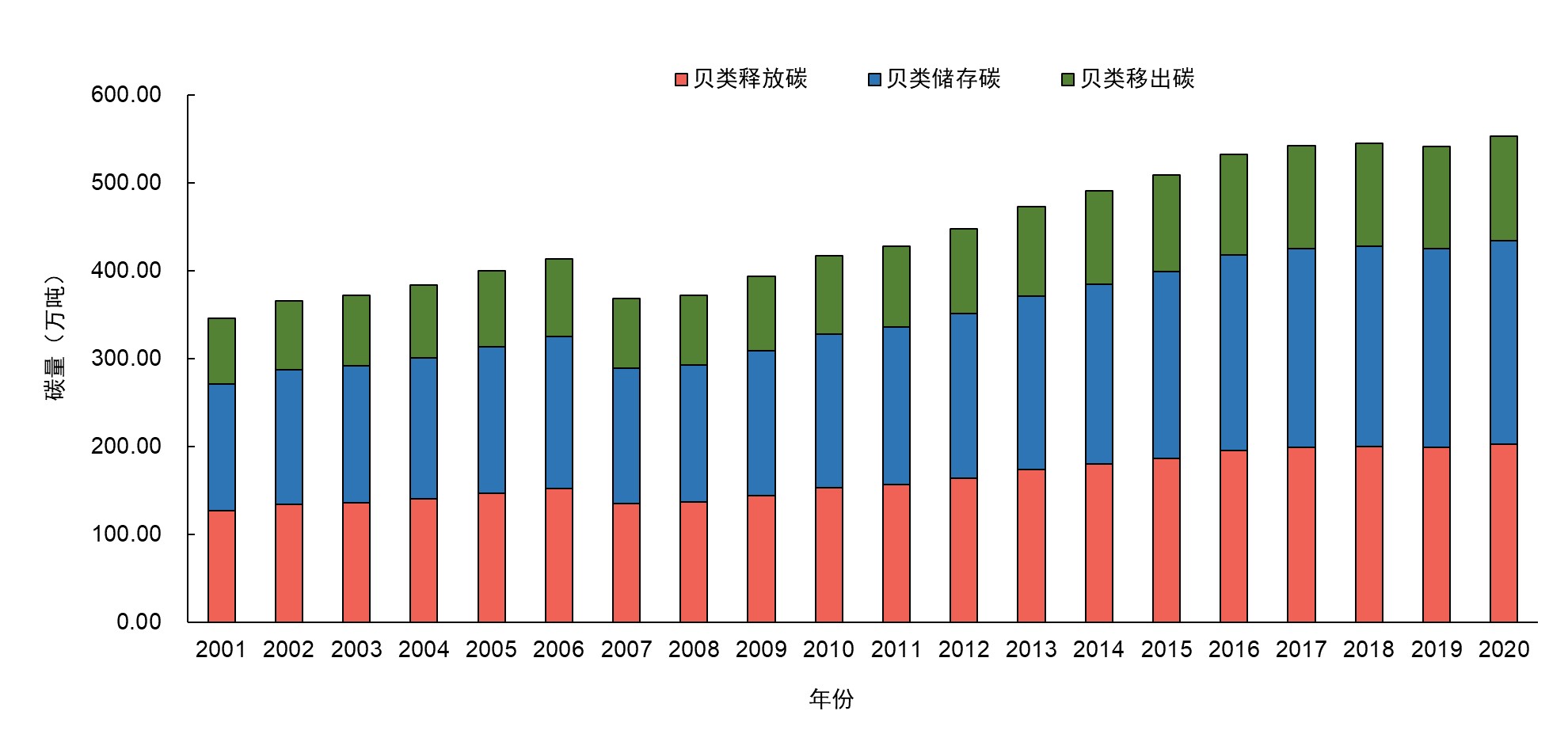

在服務國家“雙碳”戰略目標的背景下,厘清漁業碳匯的形成機制、研發漁業碳匯增匯模式是亟需解決的科技和產業問題。黃海水產研究所近海生態養殖創新團隊在廓清養殖生物生長過程中碳使用、移出、儲存和釋放的基本過程和機制的基礎上,核算并分析了2001—2020年我國海水貝藻養殖驅動形成的使用碳、移出碳、儲存碳和釋放碳四個碳庫數量及其年際變化,基于自主研發的原位海洋酸化實驗系統揭示了貝藻綜合養殖協同應對海水二氧化碳濃度升高的積極效應;解析了海草床生態系統沉積有機碳的來源及其與貝類養殖的協同增匯潛力,建立了陸基工廠化人工培育幼苗為移植供體的鰻草資源修復新模式,種子至幼苗的建成率達67.8%。研究結果為深入認識和科學評估漁業生產活動的碳匯效應及其服務國家“雙碳”戰略目標的潛力提供了理論依據和數據支撐。相關成果發表在《漁業科學進展》“碳匯漁業”專刊、Frontiers in Marine Science等。

圖1.濾食性貝類養殖驅動形成的四個碳庫類型

圖2.近20年(2001—2020)我國海水貝類養殖碳匯能力年際變化

圖3.陸基工廠化鰻草幼苗規模化高效培育及移植修復技術工藝流程圖

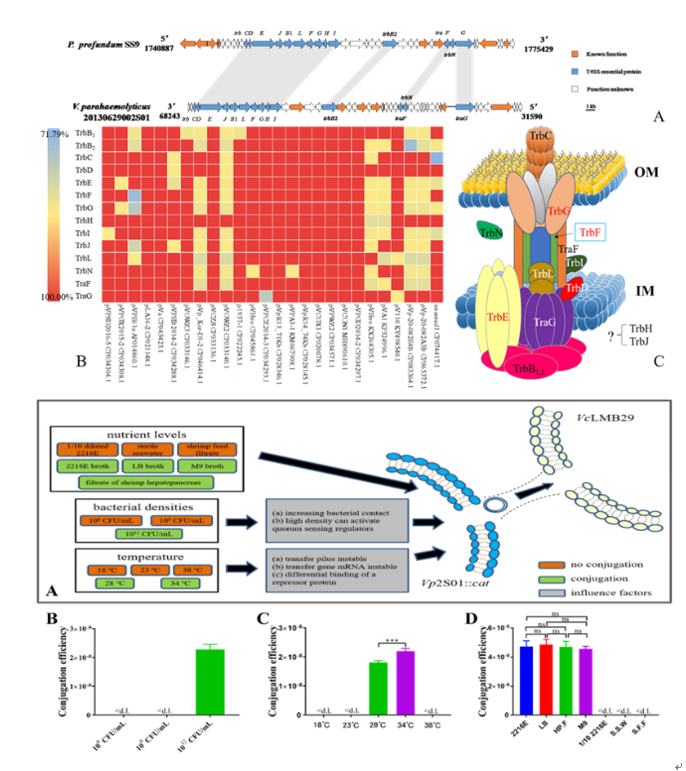

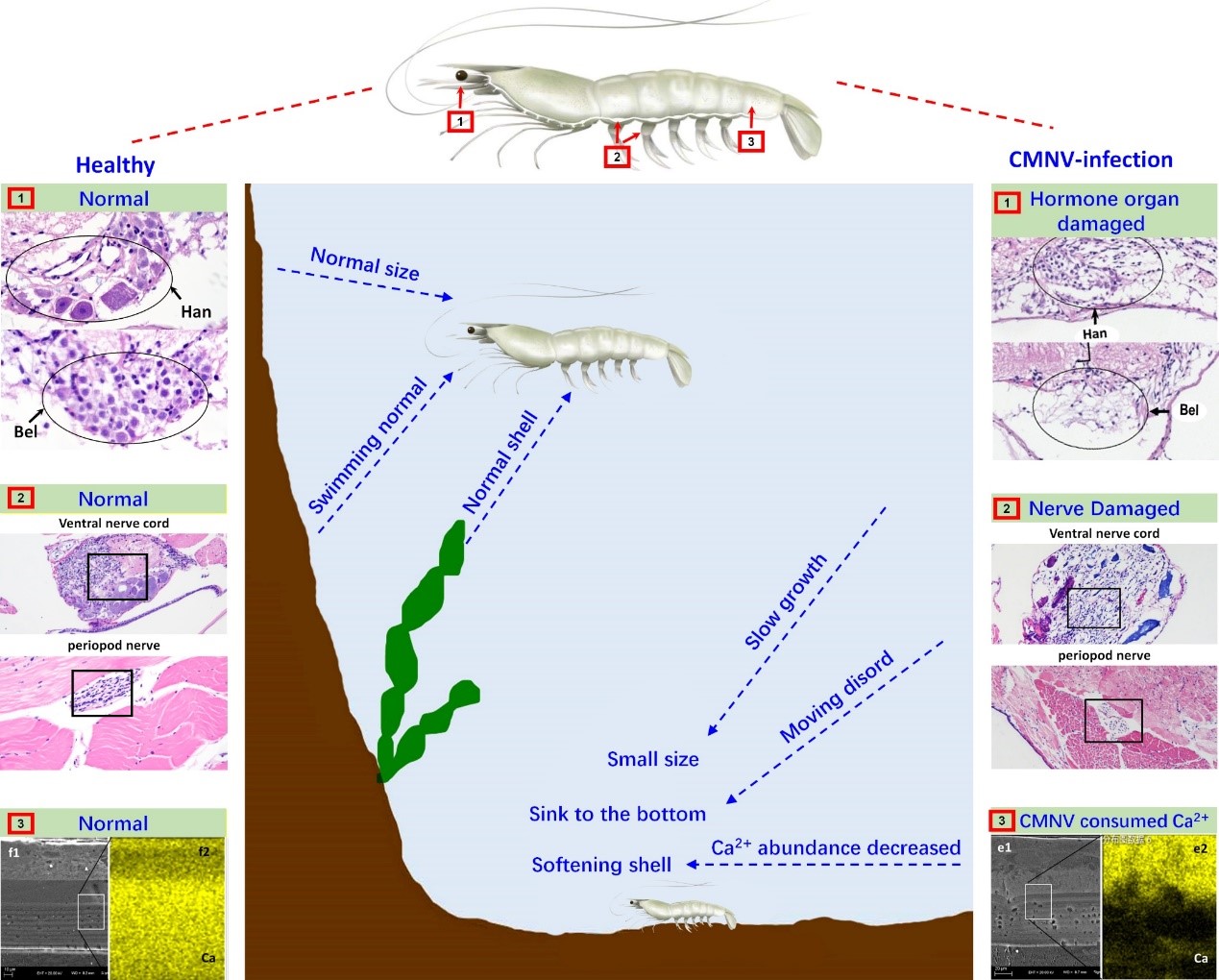

9.養殖蝦類新發疫病監測與風險防控技術研究應用取得重要進展

我國養殖蝦類中新發疫病不斷出現,嚴重威脅種業安全和養殖業綠色發展。黃海水產研究所海水蝦類流行病學與病害防控團隊針對蝦類新發疫病病原致病機理、監測技術及生物安全保障技術開展系統研究,發現一種新型IV型分泌系統介導致急性肝胰腺壞死弧菌(VAHPND)毒力質粒接合轉移引發致病菌多樣性,研究揭示偷死野田村病毒(CMNV)嗜神經特性及其致病機制;研發CMNV檢測技術和試劑盒提交新獸藥注冊,檢測試劑盒在國內外應用被中央電視臺(CCTV-2)報道;就VAHPND、CMNV和蝦肝腸胞蟲等新發病原完成全國水生動物防疫系統206個參測實驗室檢測能力驗證,助力國家水生動物疫病監測體系甲殼類疫病監測技術能力提升;開展繁育系統生物安全保障技術示范,技術支撐示范場生產無特定病原(SPF)親體69.2萬尾、仔蝦354.6億尾;研究成果為保障蝦類種業安全和養殖業綠色發展提供了理論和技術支撐。相關成果發表在Frontier in Microbiology、Microbiology Spectrum等。

圖1.pVA1型質粒攜帶新Trb型IV型分泌系統(T4SS)引起AHPND病原多樣性

圖2.偷死野田村病毒(CMNV)感染對蝦的致病機理

圖3.央視報道黃海水產研究所團隊研發病原檢測技術助力種業攻關和水產養殖國際合作交流

10.兩種養殖新模式入選山東省漁業主推技術

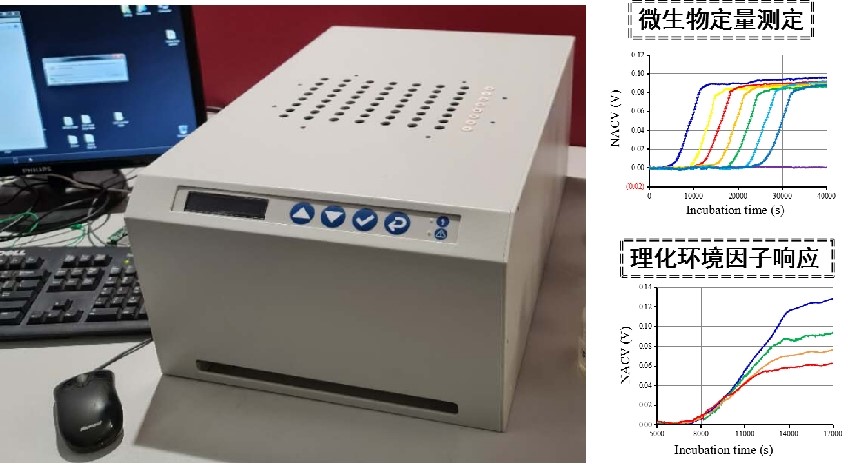

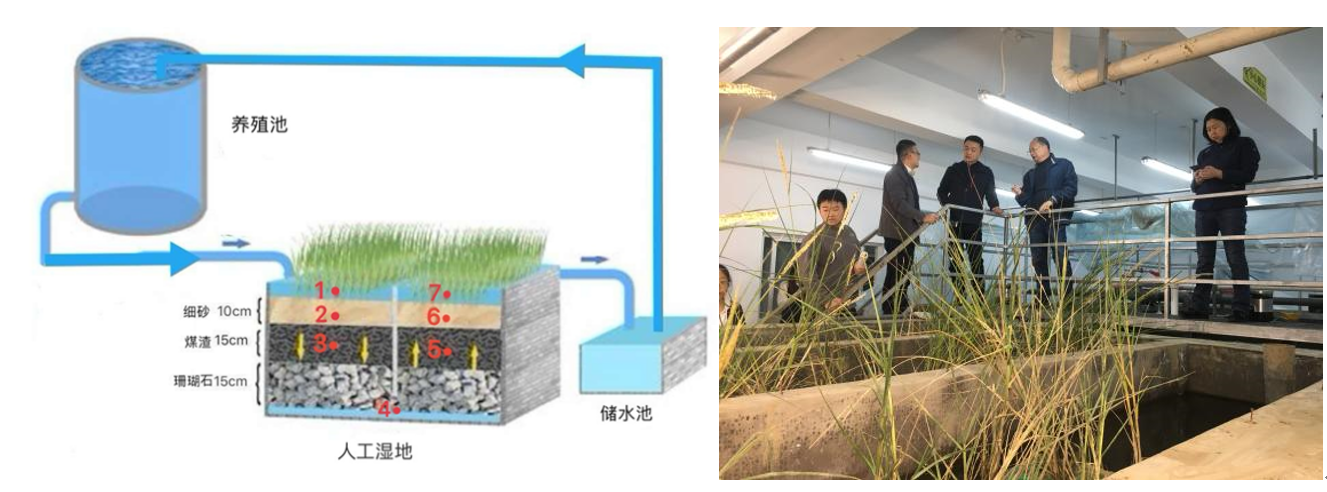

針對我國對蝦、海參工廠化循環水養殖專用技術裝備與模式缺失等制約產業發展問題,黃海水產研究所海水陸基工廠化養殖創新團隊突破了工廠化循環水養殖生物膜強化培育與自清潔維護、微生態環境快速檢測與調控、飼料精準投喂、養殖尾水人工濕地循環利用等瓶頸技術4項,研制出納米材料抑菌效應的自動化微生物測定裝置、蝦殼快速去除、對蝦養殖智能投餌、海參雙通道排污、海參自清潔附著基等蝦、參循環水養殖專用新裝備5套,創建南美白對蝦、海參循環水高效清潔養殖新模式各1套,構建了基于HACCP體系的循環水養殖綠色水產品全程追溯系統。創建的對蝦循環水高效清潔養殖模式養殖單產達到10.3 kg/m3,成活率>87%,后期補水量<3%;海參7個月平均增重43.0%,節能節水效果顯著。相關技術入選2022年度山東省漁業主推技術,2023年度全國水產技術推廣總站、中國水產學會重點推廣水產養殖技術,并已在山東、廣東等企業推廣應用。

圖1.32通道微生物生長電子傳感器

圖2.海水養殖尾水人工濕地循環利用技術

圖3.對蝦、海參循環水高效清潔養殖模式

圖4.工廠化循環水養殖綠色水產品全程追溯系統

黃海水產研究所海水池塘生態養殖創新團隊構建了“參-蝦(蟹)-藻”多營養層次生態養殖模式,利用不同營養層級物種間的互補作用,將多種優良養殖品種有效整合在同一區域中進行養殖,促進了營養物質的充分利用,在不擴大養殖面積的基礎上提高了養殖效率,增加了養殖總產量,還能穩定養殖環境,減少養殖廢物排放。2022年在青島瑞滋集團示范養殖1600畝,通過現場驗收。刺參畝產96.3kg,日本對蝦畝產42.8kg,三疣梭子蟹畝產14.2kg,石莼畝產163.7kg,與原來刺參單養模式相比,多營養層次生態養殖模式綜合經濟效益提高40%以上;養殖尾水氮、磷排放分別降低45.8%和50.0%,生態效益顯著。相關成果入選2022年山東省農業主推技術。

圖1.“參-蝦(蟹)-藻”多營養層次生態養殖模式現場驗收(2022)