近日,中國水產(chǎn)科學研究院南海水產(chǎn)研究所院級南海漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與評價創(chuàng)新團隊聯(lián)合暨南大學科研人員,基于貝葉斯混合模型(MixSIAR)結合雙穩(wěn)定同位素,在探究大亞灣大鵬澳海域巖芯沉積柱中有機質來源貢獻方面取得新進展。相關研究成果以“The anthropogenic effects on organic matter in sediment core based on Bayesian mixing model: a case study of Daya Bay”為題,發(fā)表在Environmental Science and Pollution Research期刊上,聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生滿向甜為第一作者,黃洪輝研究員為通訊作者。

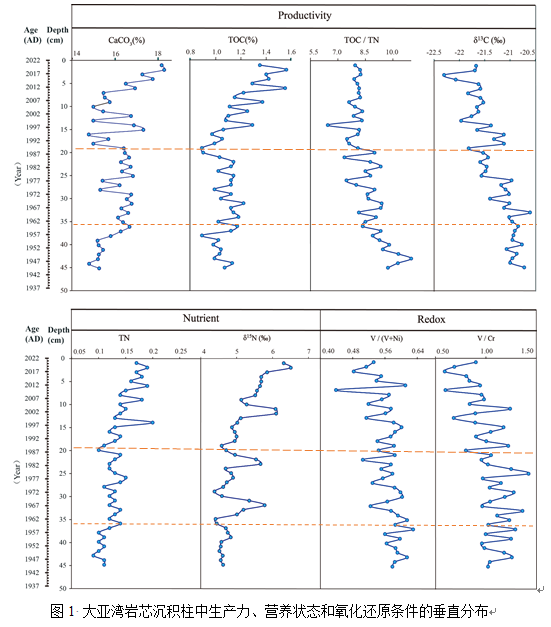

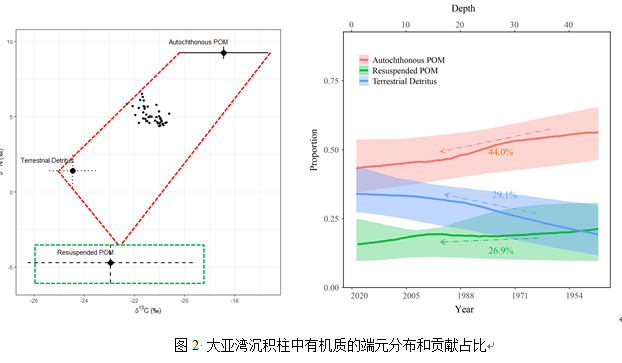

該研究通過沉積柱中的粒度、無機碳,有機碳、總氮及其比值和同位素豐度的綜合分析,結合沉積年代學信息與端元混合模型的計算結果,解析了近百年來大亞灣巖芯沉積柱中不同來源有機質的貢獻占比和影響因素。結果表明,沉積柱中的有機質主要來自海洋浮游植物產(chǎn)生的有機物質沉積,平均占比44.0%,陸源輸入次之,約占29.1%,河流輸入貢獻約占26.9%。從時間序列上來看,自1960年到2000年間持續(xù)觀察到“陸源有機質比例增加,海源有機質比例減少”的現(xiàn)象。灣內西部近岸海域初級生產(chǎn)力的階段性提高最早也出現(xiàn)在1960年,主要歸因于大鵬澳海域較早的土地開發(fā)和人類活動。沉積記錄中的有機質含量均在1990s初期開始呈現(xiàn)顯著增長的趨勢,沿岸城鎮(zhèn)人口、海水養(yǎng)殖面積、海洋工程建設的增加,以及工業(yè)迅速發(fā)展等社會和環(huán)境因素均與有機質的轉變過程有著直接或間接的關聯(lián),雖然外源性有機質輸入明顯增加,但來自海源的有機質貢獻始終占據(jù)主導地位。此外,貝葉斯同位素混合模型展現(xiàn)出比傳統(tǒng)端元混合模型更大的優(yōu)勢,更適用于沿海海域多重有機質混合的源解析。

該研究獲得了南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項(GML2019ZD0402 & GML2019ZD0209)、中國水產(chǎn)科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務費(2023TD15)、中國水產(chǎn)科學研究院南海水產(chǎn)研究所中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務費專項資金(2021SD03)的聯(lián)合資助。

全文鏈接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-30101-x