近日,中國水產(chǎn)科學(xué)研究院南海水產(chǎn)研究所院級海灣與島礁水域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)在對大亞灣沉積柱中微生物分布和共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)特征的研究方面取得新進(jìn)展。相關(guān)研究成果以“Distribution and co-occurrence networks of the bacterial community in sediment cores from the subtropical Daya Bay, China”為題,發(fā)表在Marine Pollution Bulletin期刊上。吳鵬副研究員為第一作者,劉永研究員和李純厚研究員為共同通訊作者。

大亞灣是南海半封閉式的海灣,其生態(tài)環(huán)境狀況受水動力交換,以及核電站和水產(chǎn)養(yǎng)殖等人類活動影響。以往研究發(fā)現(xiàn)大亞灣沉積柱中的營養(yǎng)物質(zhì)和污染物濃度隨沉積深度而變化明顯。微生物為沉積物中的重要組成部分,其對沉積物環(huán)境狀況變化比較敏感,并可指示人類活動和環(huán)境狀況變化。

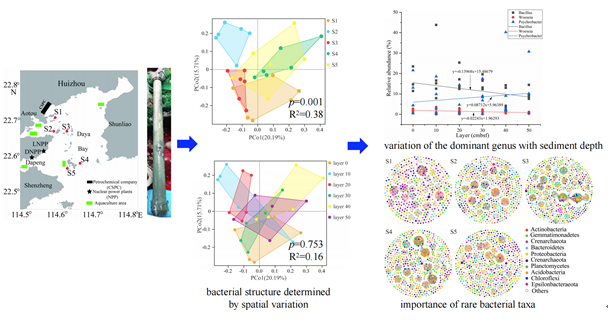

南海所研究團(tuán)隊(duì)選取了大亞灣海域受人類活動影響不同程度的站位進(jìn)行沉積柱采樣,通過16S rRNA高通量測序方法,探討了大亞灣5個(gè)站點(diǎn)沉積柱(0~50cm)的微生物群落組成規(guī)律,以及沉積柱微生物對大亞灣人類活動的響應(yīng)變化。結(jié)果表明,大亞灣沉積柱中的微生物組成受區(qū)域位置的影響要高于柱樣分層的影響。Bacillus,Psychrobacter,Sulfurovum,Anaeromicrobium和Woeseia等是沉積柱中的微生物優(yōu)勢屬,其中Bacillus和Woeseia相對豐度在沉積柱上層較高,而Psychrobacter相對豐度在沉積柱底層較高。沉積物理化因素(含氧量和溫度等)和人類活動(海水養(yǎng)殖和石油化工等)是影響大亞灣沉積物微生物分布的重要因素。共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)分析發(fā)現(xiàn)站點(diǎn)間的沉積柱微生物網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有所不同,稀有微生物是維持大亞灣沉積柱微生物網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的關(guān)鍵類群。

該研究得到廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究重大項(xiàng)目課題(2019B030302004-05)、廣東省科技計(jì)劃項(xiàng)目(2019B121201001)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財(cái)政專項(xiàng)(NFZX2021)、中國水產(chǎn)科學(xué)研究院中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)(2020TD16)、中國水產(chǎn)科學(xué)研究院南海水產(chǎn)研究所中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)(2021SD04;2020SY01)等項(xiàng)目資助。

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X23010159