近日,中國水產科學研究院南海水產研究所海水池塘養殖生態環境調控創新團隊對大型海藻龍須菜(Gracilaria lemaneiformis)凋落時的細菌群落演替規律,及其對關鍵環境因子的影響開展了系列研究,為大型海藻栽培中的收獲與海藻場的科學管理提供理論支持。相關研究成果以“Effect of bacterial community succession on environmental factors during litter decomposition of the seaweedGracilaria lemaneiformis”為題,發表在Marine Pollution Bulletin期刊上(胡曉娟副研究員為第一作者)。

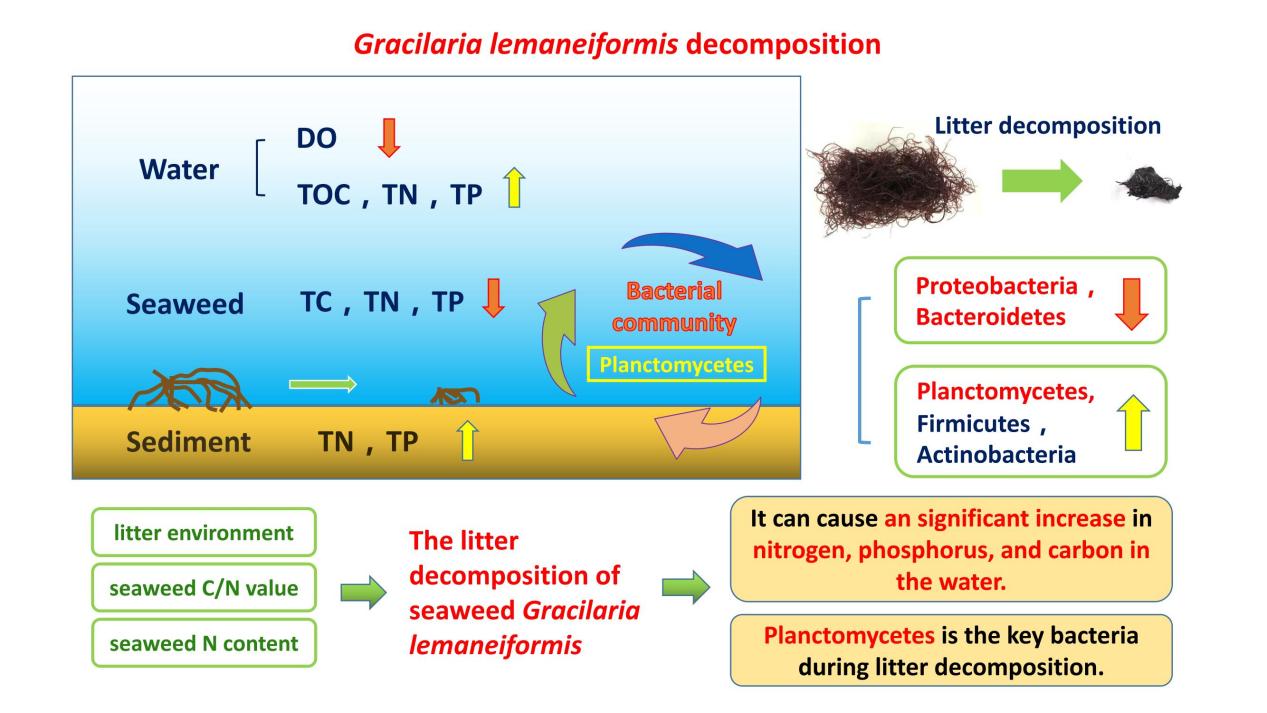

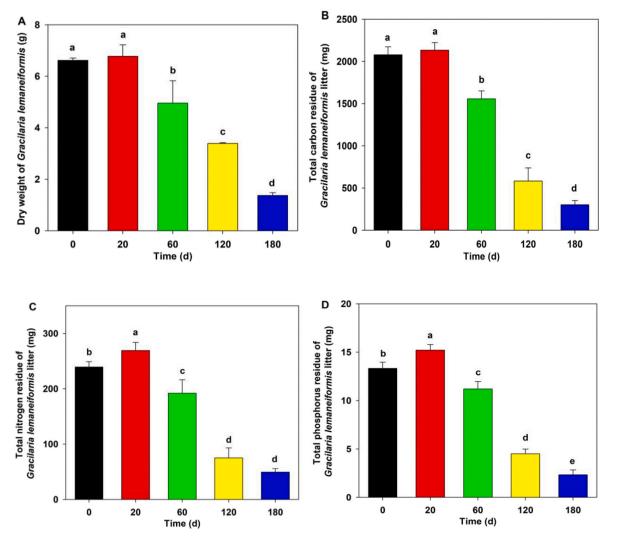

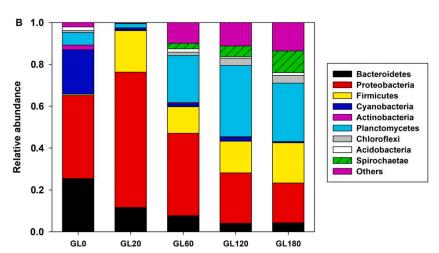

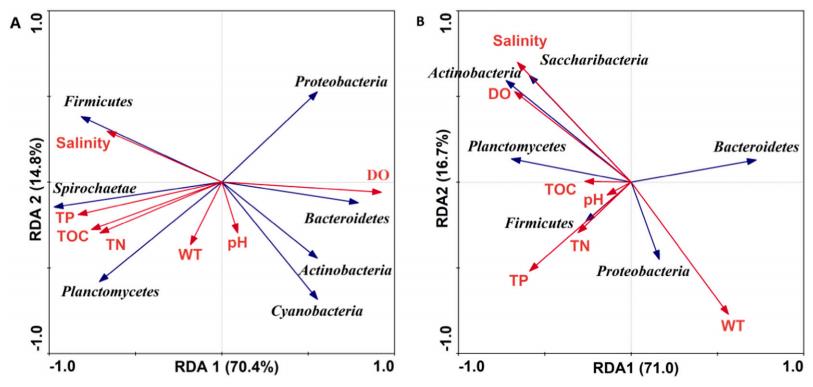

南海所創新團隊研究發現,龍須菜凋落物在微宇宙和原位模擬系統中,180天和50天藻體分解率分別達79%和81%。在微宇宙系統中,溶解氧含量從5.3mg/L降至0.4mg/L,而水體中總有機碳、總氮和總磷的濃度分別增加了165%、1636%和2360%。龍須菜凋落過程中主要的優勢菌包括Proteobacteria、Planctomycetes、Firmicutes、Bacteroidetes和Spirochaetae。其中,Planctomycetes和Firmicutes的相對豐度與水體總有機碳、總氮和總磷濃度呈正相關關系,Planctomycetes在分解過程中發揮了重要作用。

該研究得到了國家自然科學基金面上項目(NSFC 41977268)、廣東省海洋經濟發展專項(GDNRC〔2023〕38)、農業農村部財政專項(NFZX2021)、中國水產科學研究院科技創新團隊項目(2023TD57)、國家現代蝦蟹產業技術體系(CARS-48)、中國水產科學研究院南海水產研究所中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(2021SD08)等項目的聯合資助。

全文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X23012328

龍須菜凋落物、微生物群落以及環境因子的概念模型

微宇宙系統龍須菜凋落過程中藻體干重、總碳、總氮、總磷變化

微宇宙系統龍須菜凋落過程中微生物群落變化

在微宇宙(A)和原位模擬(B)實驗中龍須菜凋落物細菌群落組成與環境因素的冗余分析