近日,中國水產科學研究院南海水產研究所創(chuàng)新團隊對紫海膽種群結構與繁殖周期的研究取得新進展,為暖水性海膽人工育苗和野生資源的管理保護提供了理論支持。相關研究成果以“Assessment of annual variability in the population status and reproductive cycle of purple sea urchins (Heliocidaris crassispina, Agassiz, 1864) in Daya Bay, China”為題發(fā)表在Frontiers in Marine Science上(趙欣燁為第一作者,秦傳新博士為通訊作者)。

紫海膽(Heliocidaris crassispina)是我國南海海域重要的商業(yè)開發(fā)海膽物種之一,性腺作為海膽中唯一可食用部分,營養(yǎng)物質含量豐富,具有較高商業(yè)價值。然而,目前對于海膽繁育及其規(guī)模化增養(yǎng)殖技術的研究主要集中在溫帶海膽品種,對于野生紫海膽性腺發(fā)育特征和繁殖周期及其種群結構還知之甚少。

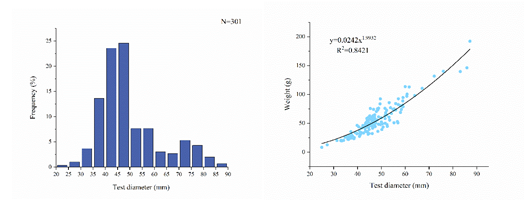

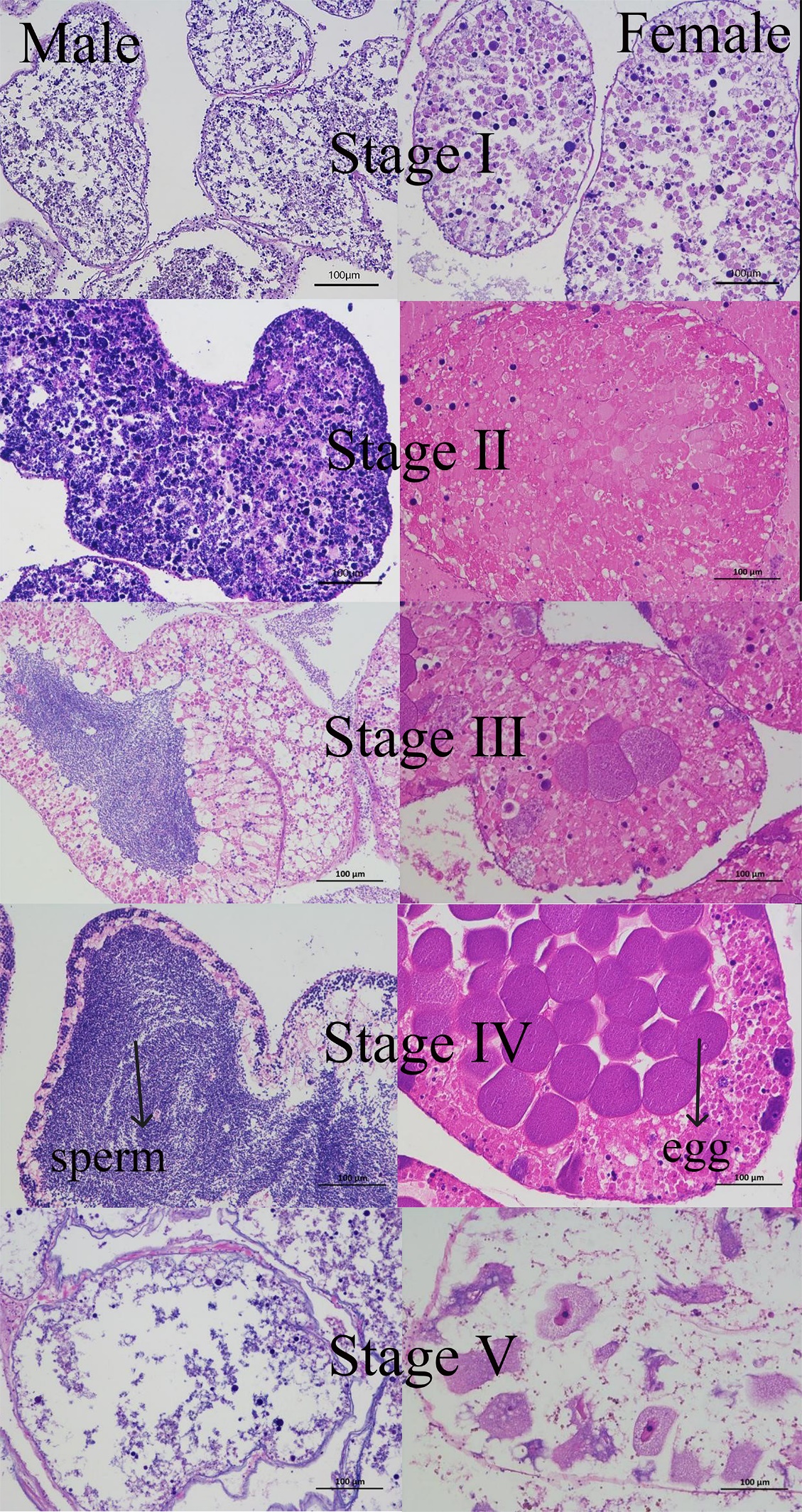

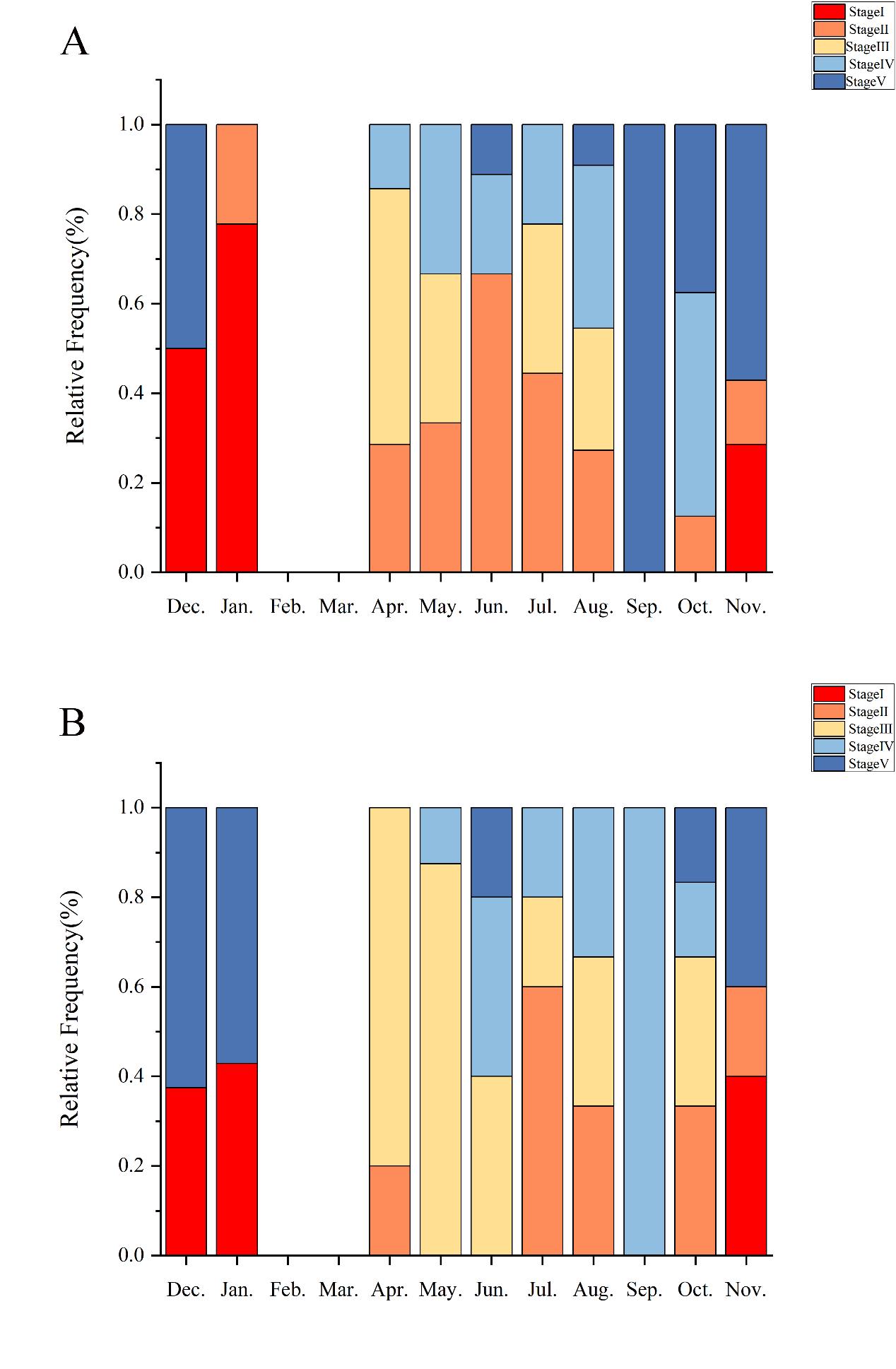

大亞灣以其良好的棲息環(huán)境和豐富的餌料資源成為紫海膽的一個重要棲息海域。南海所創(chuàng)新團隊以大亞灣海域紫海膽為研究對象,圍繞其種群結構、生殖周期及影響因子開展系統(tǒng)研究。研究結果表明,紫海膽種群結構和種群規(guī)格的分布受季節(jié)變化和捕撈壓力的影響,種群生長呈現(xiàn)異速生長模式,長度-重量方程為:W=0.0242L1.993(R2=0.8421);其性腺發(fā)育過程可分為恢復期、生長期、成熟前期、成熟期和排放后期,雌雄配子幾乎同步發(fā)育;紫海膽的產卵期為4月至11月,較溫帶紫海膽產卵周期長,存在4月和8月兩個產卵高峰期,產卵時間受溫度和餌料的影響。

該研究獲得國家自然科學基金項目(32160863)和三亞崖州灣科技城項目(SKJC-2022-PTDX-014)等資助。

論文獲取鏈接:https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1337159