近日,珠江水產研究所漁業環境保護與修復創新團隊在國際學術期刊《Science of the Total Environment》(中科院環境一區,IF2022=9.8)在線發表了題為“A systematic toxicologic study of polycyclic aromatic hydrocarbons on aquatic organisms via food-web bioaccumulation”的研究論文。該研究得到國家自然科學基金面上項目(42177263)、農業農村部財政專項(珠江流域漁業資源及棲息地調查)等項目的支持。麥永湛特聘副研究員為論文的第一作者,李海燕助理研究員為論文的通訊作者。

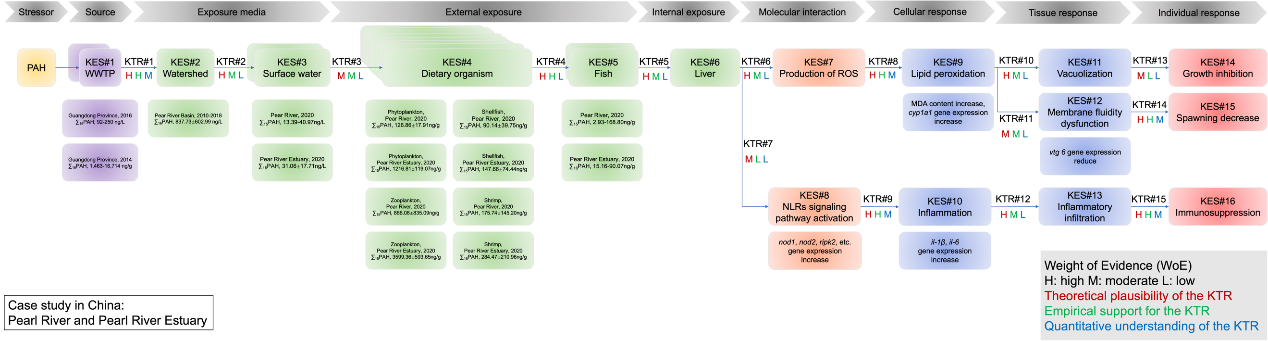

環境污染對漁業資源造成嚴重損害,已成為制約漁業綠色可持續發展的主要因素。多環芳烴(PAHs)作為典型持久性有機污染物,其對漁業資源減少的影響機制尚未完全明確。本研究以珠江干流及其河口水域為研究區域,采用碳氮穩定同位素分析、氣相色譜/質譜檢測、Ecopath模型和最小偏二乘法模型等方法,揭示了PAHs在水生食物網中的生物富集和傳遞過程,發現水體PAHs對餌料生物和魚類產生了直接或間接的影響,導致食物網結構簡化。通過毒性分析和轉錄組測序技術,發現典型PAHs,如菲和苯并芘,對餌料生物蛋白核小球藻和大型溞具有致死作用,并通過激活核苷酸結合寡聚化結構域樣信號受體(NLR)等信號通路,導致模式生物斑馬魚和珠江優勢魚類廣東魴的繁殖力下降。通過整合現有的毒理學數據、生態監測數據和生態學數據,構建了PAHs導致的珠江干流及珠江口生態有害結局路徑網絡。該研究為深入理解PAHs對水生生態系統影響提供基礎數據,同時為珠江流域資源環境的適應性管理和可持續發展戰略的制定提供了理論基礎。

全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172362