近期����,中國水產科學研究院南海水產研究所院級水產品精深加工與高值化利用創新團隊在烤羅非魚品質優化和感官形成機制研究方面取得新進展����,相關研究成果以“Identification of key physicochemical properties and volatile flavor compounds for the sensory formation of roasted tilapia”為題發表在國際期刊《Food Chemistry》(JCR 1區,IF=8.5��,聯合培養碩士研究生陳天玉為第一作者����,李春生副研究員和陳勝軍研究員為通訊作者)。

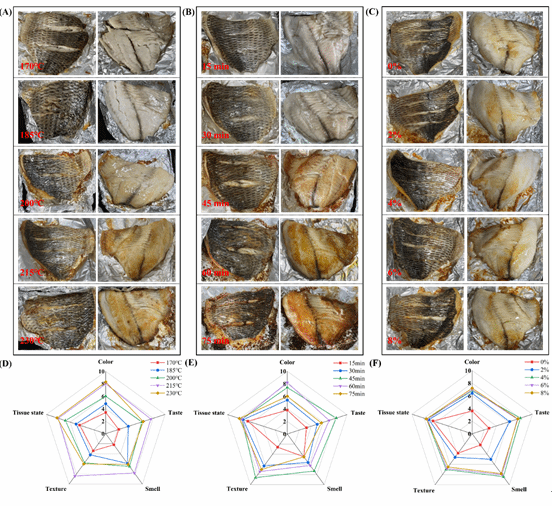

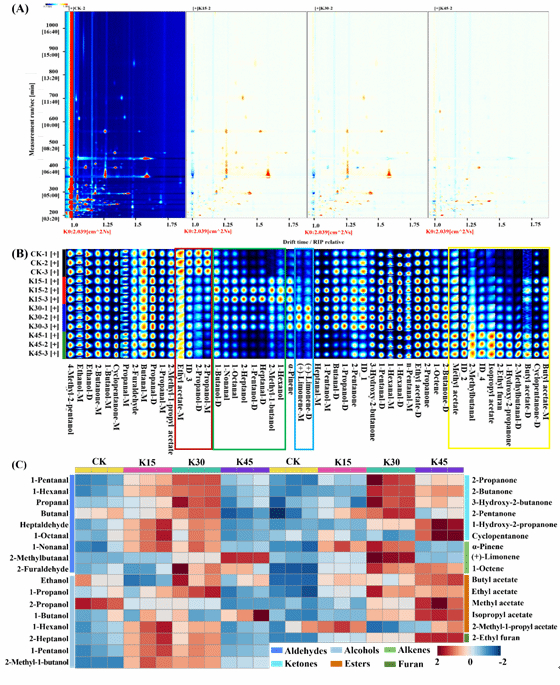

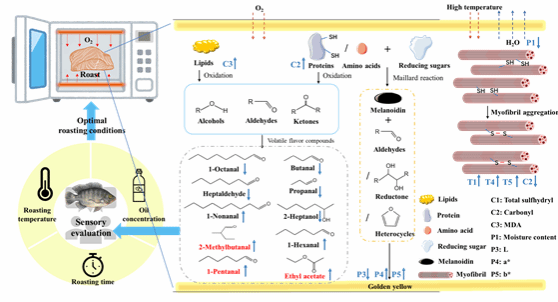

羅非魚是我國南方最主要的淡水養殖品種之一,憑借生長速度快、繁殖量大、易養殖��、產量高等特點����,逐漸成為全球產量最高的淡水養殖魚類之一。目前,羅非魚加工產品形式單一,多以鮮活銷售和初級加工為主��,價格低廉�,精深加工產品少����,產品附加值低。羅非魚因其扁平形狀并且無肌間刺非常適合生產烤魚��,為了獲得高品質烤魚產品��,南海所創新團隊通過單因素和響應面試驗確定了羅非魚的最佳烤制條件����,揭示了烤制過程中羅非魚物化特性和揮發性風味的變化規律�。結果發現,隨著烤制時間的延長�,水分含量顯著降低����,a*和b*增大��,pH值變化不明顯����,硬度和咀嚼性明顯改善��??局七^程中羅非魚蛋白質和脂質的氧化程度明顯增加����,同時掃描電鏡觀察到肌原纖維蛋白逐漸聚集。利用定量HS-GC-IMS 技術明確了羅非魚烤制過程中36種揮發性化合物含量變化規律����,其中10種化合物被確定為特征風味化合物(OAV ≥ 1)����,大部分具有愉悅氣味的風味化合物在烤制后得到改善,而具有腥味的化合物在烤制后有所減少��。相關性網絡的構建揭示了羅非魚烤制過程中的感官形成機制��,結果表明,蛋白質和脂質的氧化變性以及水分的流失可促進美拉德反應和肌纖維蛋白聚集��,從而導致烤羅非魚色澤��、口感和組織狀態的改善��;蛋白質和脂質的氧化與1-戊醛、2-甲基丁醛和乙酸乙酯呈顯著正相關��,在烤羅非魚氣味形成中起主要作用��。該研究結果為高品質烤羅非魚預制菜的開發提供重要的理論依據和技術支持�。

該研究得到國家特色淡水魚產業技術體系(CARS-46)����、廣東省科技計劃項目(2023B0202010015)、廣州市科技計劃項目(2023B03J1263)����、中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(2023TD74和2023TD78)等項目資助�。

論文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814624022866

圖1 基于感官評價優化羅非魚烤制條件

圖2 采用定量HS-GC-IMS技術研究羅非魚烤制過程中揮發性化合物的變化

圖3 羅非魚烤制過程的感官形成機制