近日,中國水產科學研究院南海水產研究所中華鱟保護科研團隊在鱟種群動態監測與保護方法研究方面取得新進展。相關研究成果以“An effective way to monitor the population of juvenile horseshoe crabs in the Beibu Gulf of China”為題,發表在《Regional Studies in Marine Science》期刊(助理研究員謝木嬌和鮑虞園為共同第一作者,頡曉勇副研究員和林吳穎為共同通訊作者)。

鱟是古老的海洋節肢動物,最早的化石記錄始于四億多年前的奧陶紀,現存美洲鱟(Limulus polyphemus),亞洲鱟(中華鱟Tachypleus tridentatus, 巨鱟Tachypleus gigas和圓尾鱟Carcinoscorpius rotundicauda)四個物種,而我國分布中華鱟和圓尾鱟兩個物種。中華鱟的血液是制備熱源檢測鱟試劑的核心生物原料,在全球醫藥設備、疫苗、血液產品等的熱源檢測市場占據重要份額,彰顯鱟的經濟價值及其對全球公共衛生的突出貢獻。20世紀70年代以來,中華鱟資源經歷了急劇衰退,2019年中華鱟被IUCN正式列入瀕危(EN)名錄,其種群滅絕風險引起全球關注。

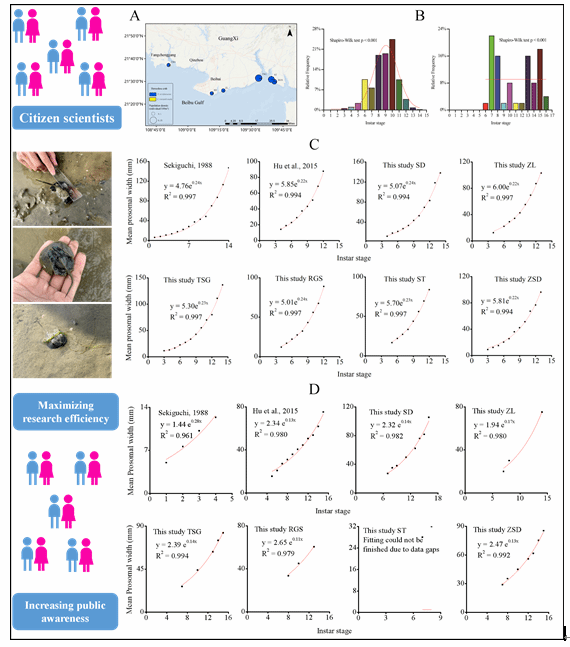

公民科學作為保護生物學界一種新的研究模式以及科普宣傳形態已進入環境生態學、生物學、教育學等學科主流領域,并在全球范圍內得到認可。南海所中華鱟保護科研團隊通過公民科學方式,在北部灣沿岸濱海濕地對中華鱟和圓尾鱟種群進行了長期監測,獲得了2014年至2018年間鱟種群基線信息,通過分析資源密度、時空分布特征、個體大小組成、年齡結構以及生長趨勢,識別了兩種鱟的育幼場所、預測了年齡結構衰退的趨勢,在此基礎上提出了鱟保護行動中亟需優先保護育幼棲息地的管理建議。研究結果表明,公民科學方式在實地調查中能快速地獲取大規模的種群數據,切身感受野外研究工作使公民科學參與者對鱟種群的生存現狀及面臨的威脅因素產生更加深刻的認識,能夠促使他們發自內心地向公眾科普和宣傳關于鱟棲自地生物多樣性保護的必要性和方法。該研究創立了公眾參與中華鱟保護科學研究的實踐途徑,解決了如何應用公眾力量提高鱟種群的監測效率以及如何動員公民參與種群調查以增強鱟保護意識的問題,充分展示了公民科學方法在鱟棲息地生物多樣性保護中的潛力,為未來鱟保護行動方案的制定和實施提供了實踐示范和經驗借鑒。

(應用公民科學方法完成北部灣沿岸亞洲鱟種群監測的示意圖。A:2014-2018年中國鱟和圓尾鱟種群在北部灣沿岸的空間分布特征;B:2014-2018年中國鱟(左)和圓尾鱟(右)種群的年齡組成結構;C:2014-2018年中國鱟種群生長的非線性擬合方程;D:2014-2018年圓尾鱟種群生長的非線性擬合方程)

全文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235248552400464X?via%3Dihub