中國水產科學研究院南海水產研究所院級南海漁業生態環境監測與評價創新團隊在大亞灣沉積物中生物可利用性的痕量金屬空間變異性和生態風險方面的研究取得新進展,研究成果以“Bioavailability of trace metals in sediments from Daya bay nature reserve: Spatial variation, controlling factors and the exposure risk assessment for aquatic biota”為題,發表于環境科學與生態學國際期刊《Ecological Indicators》。聯合培養博士研究生曠澤行為第一作者,黃洪輝研究員為通訊作者。

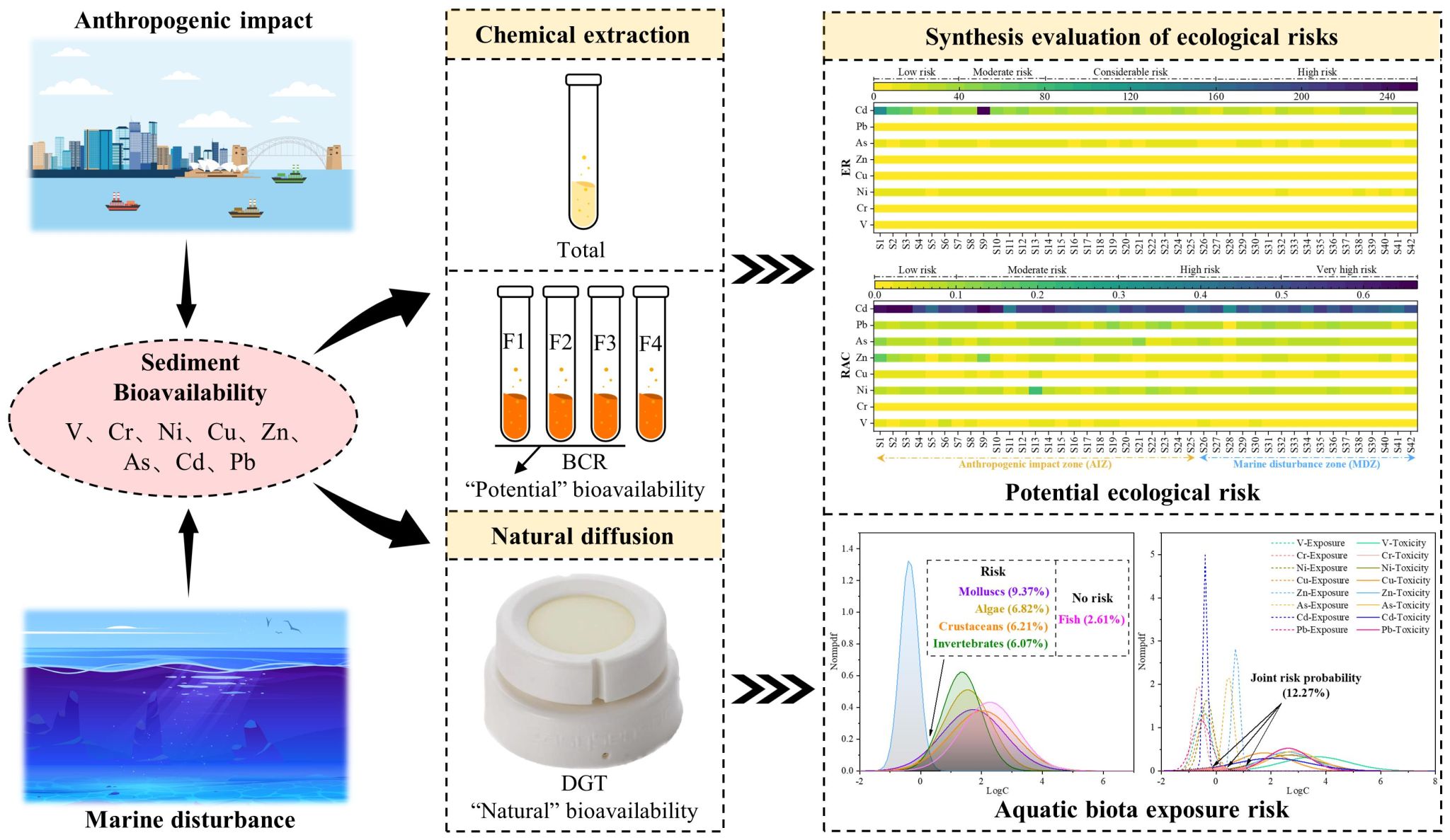

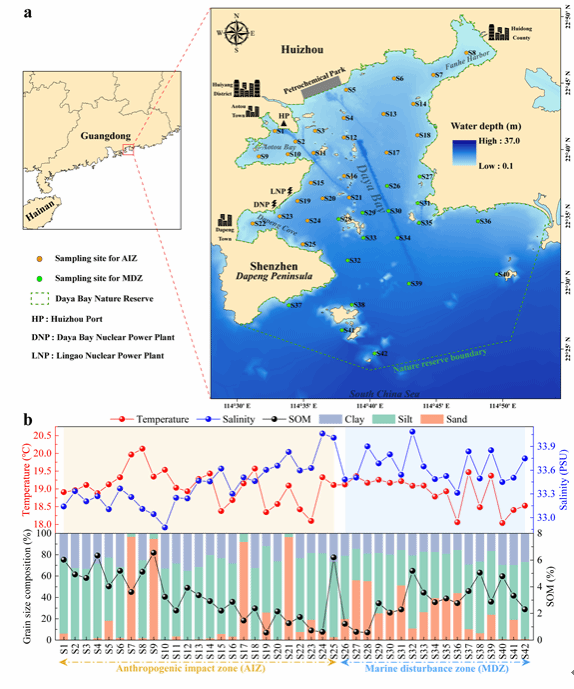

該研究利用BCR順序萃取和薄膜擴散梯度(DGT)分析了大亞灣沉積物中痕量金屬生物可利用性的空間差異及其環境驅動和生態風險,對于海洋生態環境保護管理有重要意義。人為影響區(AIZ)和海洋擾動區(MDZ)之間的濃度分布差異揭示了人為金屬的積累。海洋動力條件通過擾動沉積物表層、改變氧化還原環境和擴散梯度,對部分生物可利用金屬的流動和釋放具有顯著的潛在影響,但具體效果取決于金屬的種類、結合形態、動力強度及環境條件。富含有機物的細粒沉積物在還原條件下可能增加某些金屬的生物可利用性,但其具體效果受氧化還原環境和金屬種類的顯著影響。相關性分析表明,鹽度可能具備抑制痕量金屬生物有效性的潛力。基于總濃度和酸可溶組分(F1)的風險評估表明,Cd是造成潛在生態風險的主要元素,占55.8%。基于DGT濃度的評估表明,Cu是水生生物暴露風險的重點元素,風險概率為7.45%,金屬混合物毒性的聯合風險概率為12.27%。暴露生態風險表現為軟體動物(9.37%)>藻類(6.82%)>甲殼類(6.21%)>無脊椎動物(6.07%)>魚類(2.61%)。

本研究獲農業農村部財政專項(NFZX2021)和中國水產科學研究院基本科研業務費項目(2023TD15)的資助。

全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112789