金魚(Carassius auratus)是觀賞魚之一,起源于我國。金魚除顏色外,眼睛、鰭條、鱗片、鼻膜、體型、頭瘤等部位發生突變,這些突變經雜交重組,在人工選擇下形成300多個金魚品種。達爾文形容金魚有著無限多樣的顏色和非凡的表型結構變化。這些外形結構的突變使得金魚成為研究發育生物學、遺傳學和進化生物學的良好模型。20世紀初,中國科學院學院士、動物學家、遺傳學家陳楨以金魚為研究對象,對其起源、遺傳與變異進行了長期而系統的研究,并首次證明魚類的孟德爾氏遺傳。

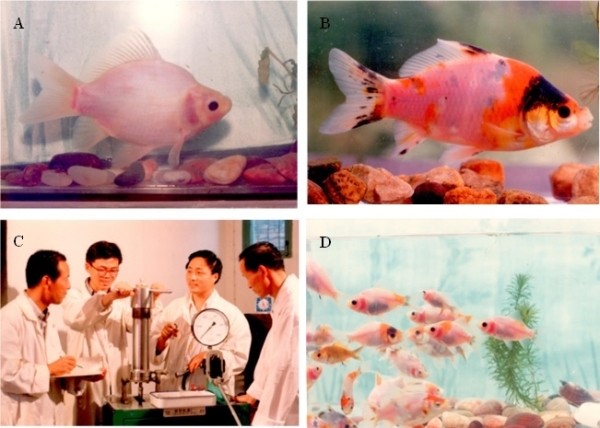

中科院院士、水生生物研究所研究員桂建芳團隊對鯽開展了多年研究。金魚作為四倍體鯽的突變體,20世紀80年代,桂建芳在金魚的原始品種草金魚中發現了體色透明的突變體(圖A)。在此基礎上,將這條突變體和紅鯽雜交,其后代體色透明,內臟和骨骼清晰可見,且分布有不同彩色花斑,被稱為“水晶彩鯽”(圖B)。1986年,桂建芳團隊用靜水壓的方法對“水晶彩鯽”進行多倍化誘導,創制出染色體加倍后仍保持有透明和鮮艷體色的人工合成六倍體“水晶彩鯽”(圖D)。

近日,桂建芳團隊博士余鵬在金魚高效繁殖技術研究中取得進展。通過對金魚進行飼養和研究,實現金魚雄魚在3個多月時能夠擠出精液,雌魚在4個多月開始產卵,5個多月開始批量產卵,一條雌魚能夠產卵數十次。其中,一條黑色百褶裙泰獅金魚在215天內累計產卵42次,產卵間隔5.2±2.0天,平均產卵量8900±3300粒。該技術為金魚基因功能研究、分子設計育種、雌核生殖、核移植等依賴魚卵的研究奠定了基礎。

該產卵次數創下目前“產卵次數最多的金魚”的紀錄。

水生所創制的人工合成六倍體金魚“水晶彩鯽”。(A為彩鯽透明鱗突變體,B為“水晶彩鯽”,C為桂建芳等人操作靜水壓機,D為六倍體“水晶彩鯽”)