夜間人造光是現代城市環境中常見的光污染源。漁業生產的精準捕撈和養殖環境營造、水電環保的過魚設施燈光誘趨魚、水域沿岸城市的燈光秀和街道照明等,均屬于夜間人造光范疇。夜間人造光的光譜組成與自然光源不同。隨著LED等現代照明技術的普及,夜間人造光光譜范圍更廣泛,對自然環境的影響更深遠。既往研究表明,夜間人造光會擾亂陸生生物的晝夜節律,但水生脊椎動物影響及其代際效應尚不清楚。斑馬魚作為廣泛應用的模式生物,具有高度敏感的光感受器,是研究光污染影響的理想對象。

近日,中國科學院水生生物研究所研究員段明團隊,聯合德國馬克斯-普朗克動物行為研究所、瑞典農業科學大學的科研人員,基于自主搭建的水生動物多模態(行為&形態)智能分析技術平臺,揭示了不同光譜的夜間人造光對斑馬魚行為的影響,闡明了這一影響的代際傳遞效應。該成果為探討光污染對水生生物的生態適應性影響提供了新見解。相關研究成果以Behavioural and transgenerational effects of artificial light at night (ALAN) of varying spectral compositions in zebrafish (Danio rerio)為題,在線發表在《總體環境科學》(Science of The Total Environment)上。

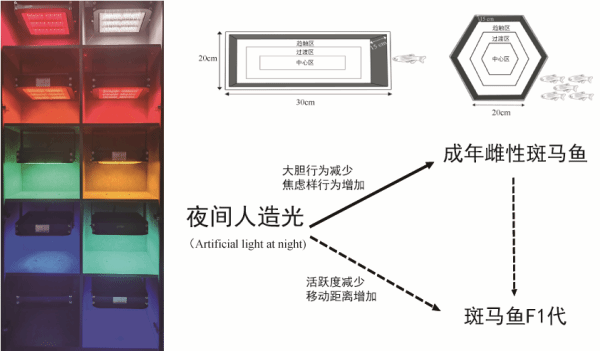

為研究不同光譜的夜間人造光對斑馬魚行為的影響,該團隊基于上述智能分析技術平臺精確控制光譜條件,將雌性斑馬魚暴露于10種不同波長的單色LED光源之下。波長覆蓋紫外線365nm到紅光660nm以及標準白光4500K。實驗持續10天,涉及對成年斑馬魚及其后代仔魚的行為分析。該研究量化了斑馬魚的多項行為指標即總游泳距離、區域停留時間、焦慮行為。進一步,該研究測量了這些暴露雌魚的后代在正常光照條件下的移動距離和活躍度,以剖析夜間人造光對下一代行為的潛在影響。

研究表明,所有波長的夜間人造光均增加了個體和群體斑馬魚的趨壁行為并表現出焦慮效應,但短波長光的影響更顯著。進而,研究發現,即使斑馬魚的后代未直接暴露于夜間人造光下,其母代受到的光照影響仍通過代際效應傳遞,導致子代的運動行為發生改變。這一跨代效應表明,現代城市的燈光秀、漁業生產的燈光誘捕以及過魚設施的燈光集誘魚等現代技術均可能對魚類的行為和適應性產生跨代的長期影響。

研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、中國科學院戰略性先導科技專項(B類)等的支持。