每年的8—9月份是小龍蝦、河蟹市場供應的淡季,然而在低溫涼爽的黑龍江泰來縣,卻正是小龍蝦和河蟹收獲的季節。

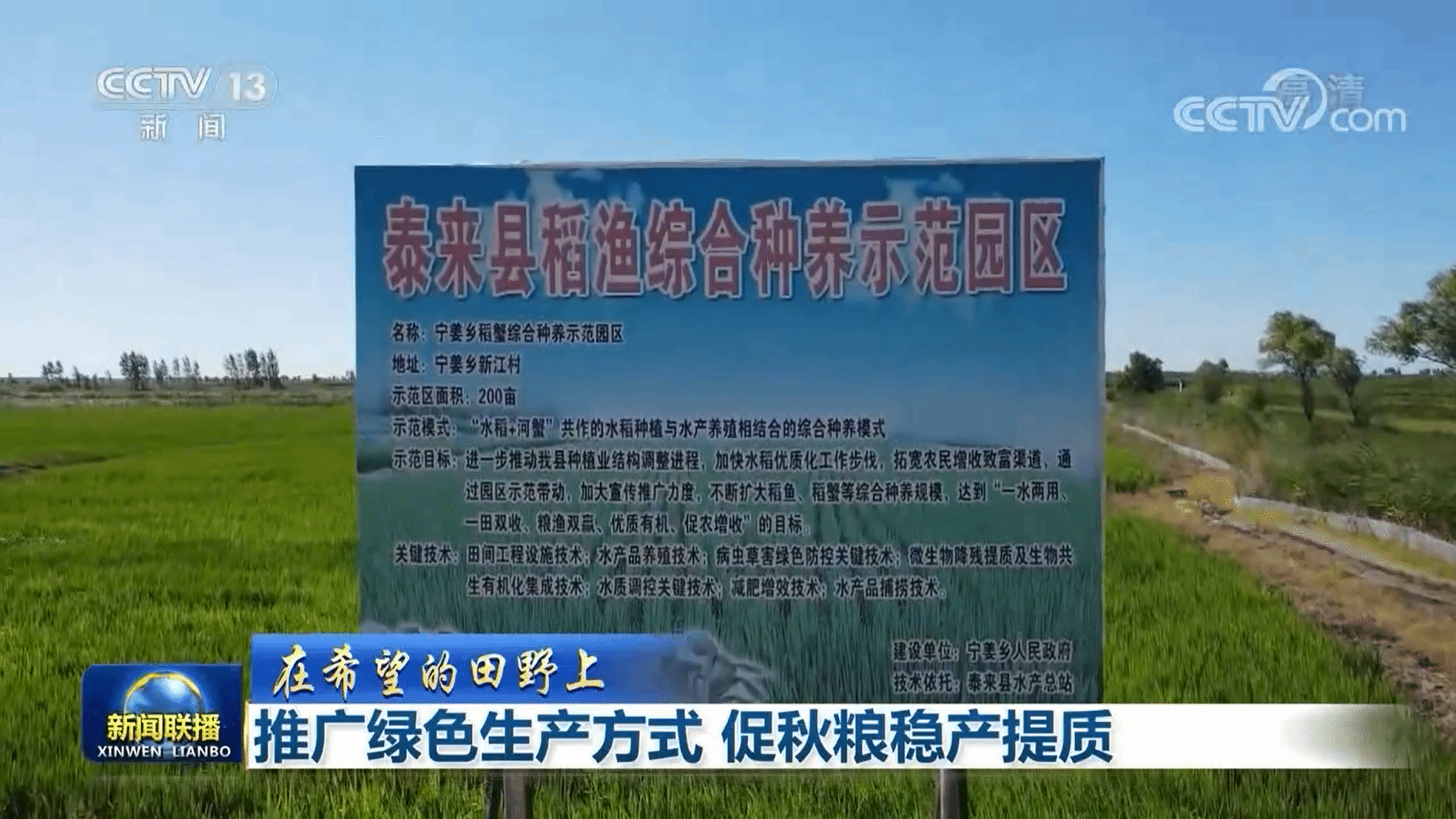

泰來縣地處松嫩平原西南部,位于大興安嶺南麓片區,是國家實施科技扶貧和鄉村振興的重點區域。縣域水系較為發達,稻田面積 200 萬畝,發展稻漁綜合種養空間廣闊。泰來縣原有的稻漁綜合種養品種單一,模式粗放、標準化程度低、輻射帶動作用弱。針對這些產業問題,黑龍江水產研究所在院統一部署和組織下,依托院“鄉村振興”專項,通過多個團隊全產業鏈技術攻關,全面提升泰來縣稻漁綜合種養生產標準化、綠色化、產業化和可持續發展水平,將稻田資源優勢轉化為經濟優勢、發展優勢,提升泰來縣生態漁業的質量和效益,助力鄉村振興。

整體設計,規劃先行。在全面深入調研的基礎上,團隊認真研究泰來稻漁綜合種養的發展現狀,總結產業發展的經驗與不足,科學編制了《黑龍江省泰來縣稻漁綜合種養產業發展規劃(2021—2025年)》。《規劃》基于泰來縣稻田及漁業資源現狀,明確了稻漁綜合種養產業發展定位,構建了產業體系和空間布局,描繪了未來5年稻漁綜合種養發展藍圖,促進泰來縣漁業產業結構調整,實現農(漁)民增收。在此基礎上,黑龍江所與泰來縣人民政府共同簽署了漁業科技戰略合作協議,協助泰來縣全面提升稻漁綜合種養水平,推動泰來縣漁業健康、可持續、高質量發展。

科技助力,效益提升。通過技術攻關,研究并集成了寒地小龍蝦苗種培育關鍵技術,構建了寒地小龍蝦“南北接力”低成本苗種培育模式,協助泰來企業建設小龍蝦苗種培育大棚26座,培育寒地小龍蝦苗種500余萬尾,為泰來縣稻蝦綜合種養提供穩定的苗種來源;開展了稻—小龍蝦綜合種養過程中放養密度、邊溝比例、肥料和農藥使用等關鍵技術研究,建立寒地稻—小龍蝦共作模式,實現稻田畝增收1000—2000元。集成和熟化了寒地稻—蟹綜合種養過程中稻蟹配比、田間工程、水肥管理、精準投喂、綠色防控等關鍵技術,建立寒地稻蟹綜合種養標準化生產技術模式,在泰來縣創建稻蟹綜合種養示范園區16個,輻射推廣稻漁綜合種養面積近4萬畝;稻蟹綜合種養畝增收400—800元,畝效益較水稻單作提高1—2倍,化肥使用量減少30%以上,總用藥量降低50%以上,綜合效益顯著。

科地聯動,打造特色產業。稻漁綜合種養工作得到泰來縣委縣政府的大力支持。縣委縣政府多次召開專門會議,研究推進全縣稻漁綜合種養示范推廣,將稻蝦、稻蟹綜合種養作為農漁業穩產增收、提質增效的重要手段。同時,黑龍江所與泰來縣政府和主管部門攜手,共同謀劃稻漁綜合種養產品的加工、餐飲、品牌建設等二、三產業發展布局,推動產業融合發展,積極助力泰來縣縣域經濟高質量發展。雙方也簽訂了黨建共建合作協議,以此為紐帶進一步深化雙方的科技合作。協助泰來縣獲得2022年度“國家級水產健康養殖和生態養殖示范縣”稱號。泰來縣稻漁綜合種養也得到了央視《新聞聯播》、《學習強國》以及黑龍江、齊齊哈爾、泰來等媒體的關注,并進行了相關報道。

截至目前,黑龍江所已在泰來縣開展稻漁綜合種養等相關技術培訓20余場,開展現場技術指導和服務100余次,培訓技術人員和農(漁)民累計1000余人次,稻漁產值突破2億元,實現了“一水兩用、一田雙收、穩糧增漁、糧漁雙贏”的良好效益。

攜手泰來縣共同打造“寒地稻漁種養,助力鄉村振興”示范工程,是黑龍江所加速科技成果向現實生產力轉化的關鍵行動,也是改造提升傳統種植業、發展新質生產力的重要舉措。下一步,黑龍江所將持續加大科技支撐力度,依靠泰來打造的成功模式,充分發揮示范和引領作用,帶動相關企業和示范園區加速寒地稻蟹、稻蝦綜合種養的產業化進程,持續擴大寒地稻漁綜合種養規模,進一步輻射帶動黑龍江省乃至三北地區稻漁綜合種養產業的可持續健康發展。