近日,淡水漁業研究中心院重點實驗室楊健研究員領銜研究團隊在漁業生態環境“淡水貝類觀察”生物監測研究方面取得新進展,相關論文獲發表。

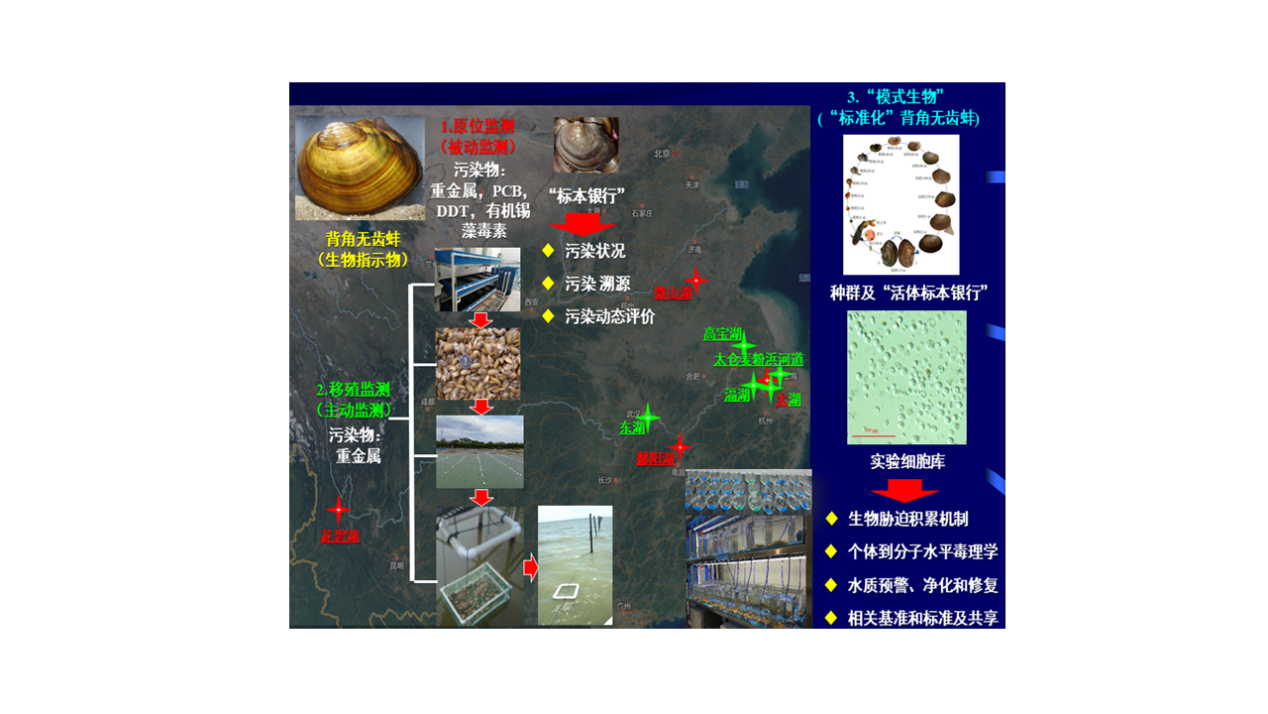

淡水漁業是國民經濟重要產業,在產量和產值均取得巨大成就的同時,也面臨著水域生態環境污染形勢較為嚴峻的壓力。與此相適應,2003年由楊健研究員首創并系統性提出,以背角無齒蚌作為專用指示生物,可生物闡釋相關水污染和毒理的創新性“淡水貝類觀察”研究體系,迄今已通過原地采集野生蚌的被動監測,異地移殖實驗蚌的主動監測和基于人工繁育建立的“標準化”背角無齒蚌“模式生物”庫的毒理機制核證等多種形式,成功地應用于江河、湖泊和池塘等漁業生態環境中重金屬等污染物脅迫的監測、預警和評價等工作中,為構建漁業優美水域生態環境以及促進漁業綠色高質量發展提供了重要支撐。由陳修報博士為第一作者、楊健研究員為通訊作者的相關論文“淡水貝類觀察—生物闡釋水污染和毒理的創新手段”作為重點論文“專稿”,發表在EI刊源《湖泊科學》上(http://www.jlakes.org/html/2021/1/20210102.html)

“淡水貝類觀察”研究體系

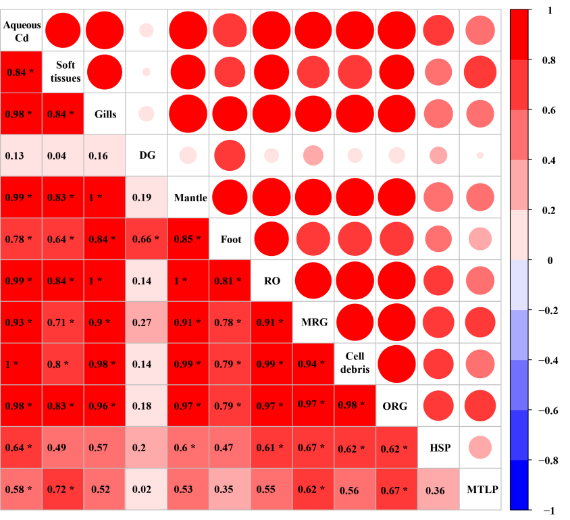

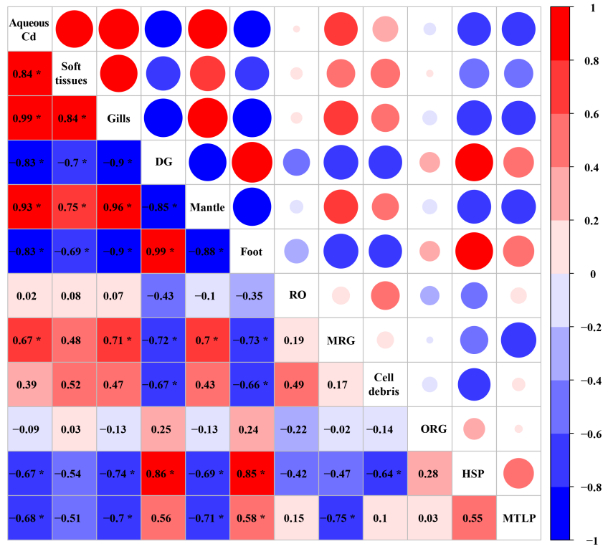

此外,作為“標準化”背角無齒蚌在重金屬積累動力學和污染毒理學方面研究的應用探索,項目組通過與加拿大薩省大學(University of Saskatchewan)毒理學研究中心等機構合作,從整個軟組織、不同器官和不同亞細胞組分的層面上,揭示了蚌的軟組織與水環境中鎘(Cd)的濃度及暴露時間呈顯著的線性正相關;鰓和外套膜是蚌對Cd積累的靶器官;富金屬礦體(MRG)是蚌Cd積累與分布的關鍵位點等機制。該研究首次闡明了該“模式生物”對漁業水環境中重金屬Cd的積累和分布特征,將可為漁業生態環境Cd污染的早期預警和有效防控提供關鍵科學依據。由陳修報博士為第一作者、楊健研究員為通訊作者的相關論文“Cadmium bioaccumulation and distribution in the freshwater bivalve Anodonta woodiana exposed to environmentally relevant Cd levels” 發表在科睿唯安JCR1區SCI刊源TOP期刊《Science of the Total Environment》(IF:6.551)上(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972103360X)。

“標準化”背角無齒蚌重金屬鎘的積累特征

“標準化”背角無齒蚌重金屬鎘的分布特征

上述研究先后得到了國家自然科學基金(31072214,311502166)、江蘇省自然科學基金(BK20161144)、中國水產科學研究院基本科研業務費(2019GH10)、中國水產科學研究院淡水漁業研究中心基本科研業務費(2019JBFM05)和廣東省漁業生態環境重點實驗室開放基金(FEEL-2019-7)等項目的支持。