近日,珠江水產研究所漁業環境保護研究室在珠三角河網沉積物中多環芳烴溯源及風險評估研究方面取得新進展,相關研究論文“Occurrence, source identification and ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments of the Pearl River Delta, China”發表于《Marine Pollution Bulletin》(2020年JCR影響因子5.553)。該論文得到國家自然科學基金青年基金(項目編號:31600420)、國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”計劃(項目編號:2018YFD0900802)和中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費(2020-ZJTD-05)專項資金資助,第一作者為李海燕助理研究員,通訊作者為賴子尼研究員。文章鏈接網址:https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112666。

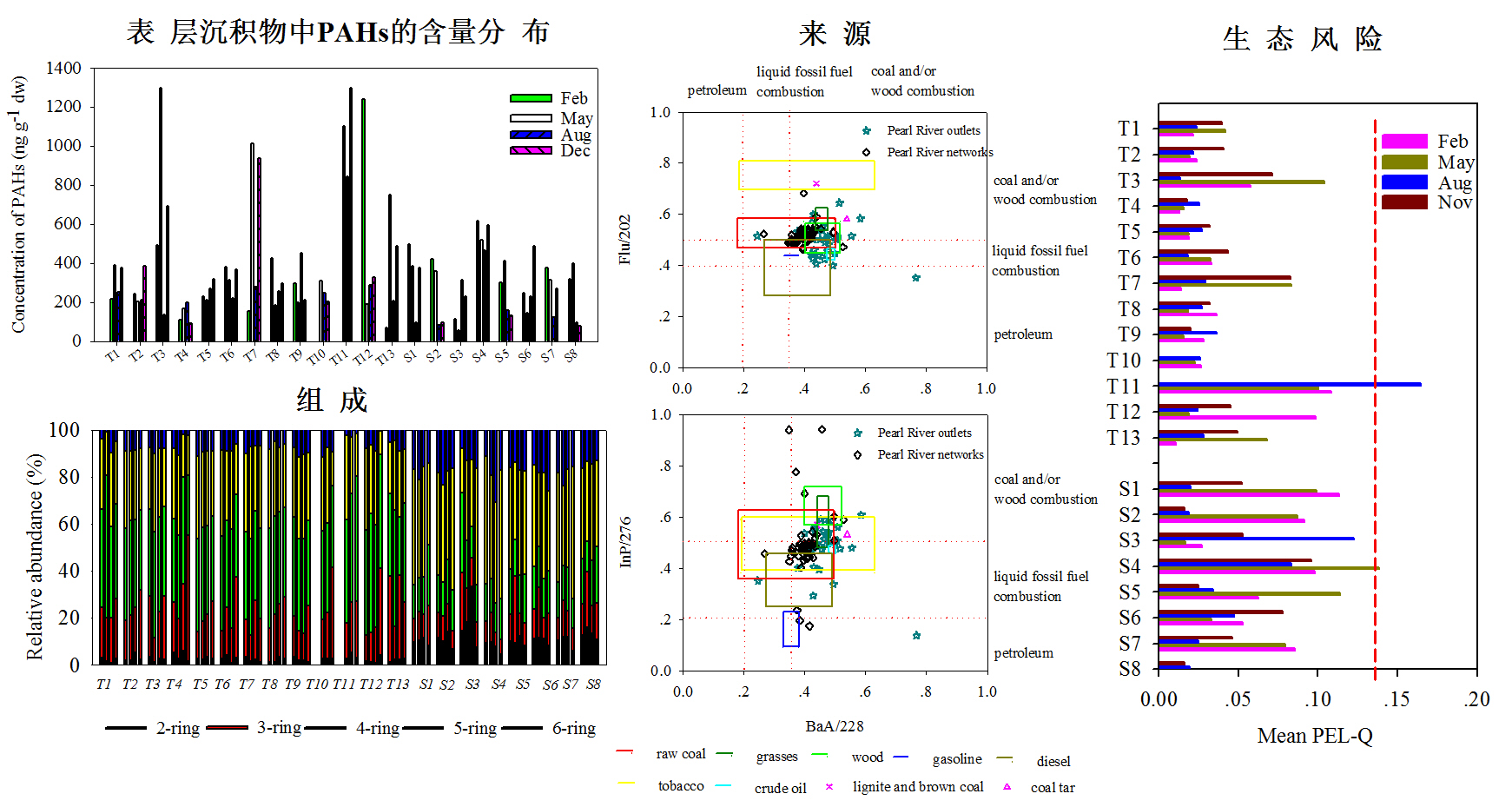

珠江水產研究所漁業環境保護與修復創新團隊以珠江三角洲——西北江河網及其河口為研究區域,采用索氏提取、氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)等手段,開展了珠江三角洲表層沉積物中PAHs的時空變化趨勢、來源以及潛在風險等方面的研究。研究結果表明,表層沉積物中PAHs含量范圍在56.6-1297 ng/g,處于世界中等水平。運用定性(半定量)受體模型對PAHs進行溯源分析,發現珠江三角洲表層沉積物中多環芳烴主要來源于煤焦油和液體燃料燃燒、煤/木材燃燒和石油擴散的混合來源。基于沉積物質量指南(SQG)、平均效應水平熵值(PEL-Q)和毒性等效因子(TEQBaP)等方法進行風險評估的結果表明,珠三角沉積物中PAHs存在一定的生態風險,并且珠江口高于上游河網,7種強致癌多環芳烴是∑TEQBaP的主要貢獻者,其中引起較高風險的化合物為二苯并[a,h]蒽(DbA)和苯并[a]芘(BaP)。該研究成果有助于正確評估珠江三角洲流域沉積物的長期生態風險,為全面而準確地評價多環芳烴在環境中生態環境效應提供重要依據。