近日,中國科學院海洋研究所貝類遺傳與進化研發團隊在《通訊-生物學》(Communications Biology)上在線刊發了關于牡蠣環境適應演化機制的研究論文Genome of the estuarine oyster provides insights into climate impact and adaptive plasticity,揭示了氣候變化對牡蠣種質資源格局形成的影響以及可塑性在其環境適應中的重要作用。

全球氣候變化對海洋生物多樣性及生態系統穩定性造成嚴重威脅。除全球溫度升高,不同沿海河口區的鹽度差異亦會因為地表徑流輸入差異逐漸增大。這些環境變化的影響因物種而異,而基石物種的種群改變將會對生態系統的穩定性造成重要影響,解析基石生物如何適應環境變化對評估氣候變化對河口生態系統的影響具有重要現實意義。

近江牡蠣(Crassostrea ariakensis)是河口區生態系統中重要的基石性物種,作為濾食性貝類可提供多種生態系統服務功能。其廣泛分布于中國、朝鮮、韓國、日本和越南等西北太平洋沿海各河口區。因其體型大,生長快速,歷史上以牡蠣礁的形式廣泛分布在我國各大河口,是重要的生計漁業。近年來因過度捕撈,棲息地破壞,陸源污染以及徑流量降低等原因,其野生資源量銳減,特別是在我國北方地區出現零星分布的局面,甚至在部分區域呈功能性滅絕狀態。因此亟待對近江牡蠣開展資源修復以及人工改良增殖工作。

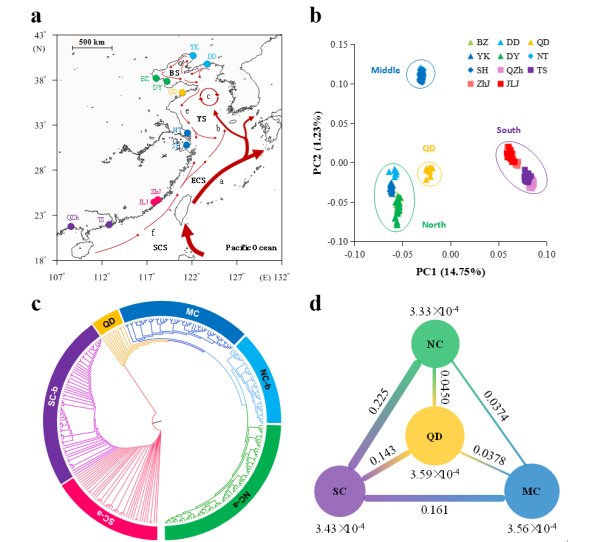

現階段關于近江牡蠣地理分布格局的形成及其對溫度和鹽度的適應機制研究仍然缺乏。該研究獲得了近江牡蠣染色體水平的高質量基因組(613.89 Mb),contig N50為6.97 Mb,是目前已知的海洋軟體動物中連續性最好的基因組。此外,該研究解析了我國各大河口區近江牡蠣的遺傳結構,大體分為3個地理群體:北部渤黃海群體、中部長江口附近群體以及南部福建以南海域群體。這一群體結構的形成與我國南北中河口區的溫鹽梯度、我國沿岸的海流流向、歷史上的地質事件以及近百萬年來的冰期/間冰期的周期性變化規律有關。利用選擇性清除分析技術,研究人員鑒定出51個具有受選擇信號的候選基因,且多數是響應鹽度和溫度變化的。響應環境變化的高可塑性基因的上游非編碼調控區表現出更強的遺傳分化,這與近江牡蠣近緣種長牡蠣與福建牡蠣姊妹亞種間的適應分化機制一致。

該研究揭示了近江牡蠣種質資源格局的形成機制,挖掘了環境適應性的優異基因集,研究結果可為遺傳保護單元的劃分、種質資源的評估以及優異種質的利用提供理論基礎。基于該研究成果,團隊正在開展近江牡蠣遺傳改良以及修復性養殖與牡蠣礁建設等工作。

該研究得到了中科院戰略性先導科技專項(美麗中國生態文明建設科技工程)、國家重點研發專項、中科院海洋大科學中心重點部署項目、中科院實驗海洋生物學重點實驗室優秀青年基金和博士后基金的共同資助。

我國野生近江牡蠣種質資源的遺傳結構