白洋淀是華北平原最大的淺水湖泊,被譽為“華北明珠”,在維護流域、區域生態安全和生態平衡,促進社會、經濟健康發展等方面發揮著主導性生態功能。白洋淀由143個大小不同的淀泊組成,由于人為干擾等因素的影響,不同淀泊之間生態環境差異巨大。一些淀區中沉水植物暴發性繁殖,湖泊面臨嚴重的沼澤化趨勢;另一些淀區沉水植物卻嚴重退化,藻類大量繁殖,富營養化嚴重。因此,盡早確定不同淀泊中所需維持的最適沉水植被蓋度水平對白洋淀的生態修復具有重要意義。

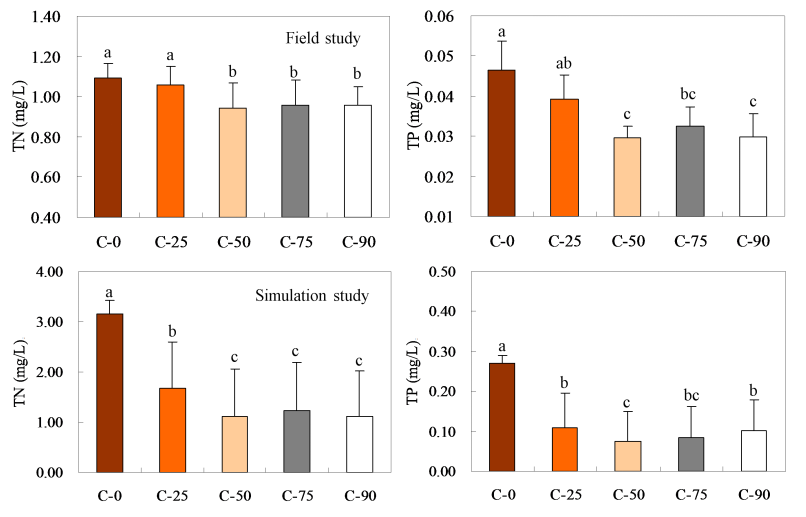

近日,珠江水產研究所謝駿團隊聯合安慶師范大學在白洋淀沉水植物生態修復研究方面取得新進展,相關研究論文“Optimal submerged macrophyte coverage for improving water quality in a temperate lake in China”在生態環境類國際期刊《Ecological Engineering》(影響因子IF=3.512)上發表,該論文得到農業農村部財政專項白洋淀專項資助,張曉可博士為該論文的第一作者,謝駿研究員和李志斐副研究員為該論文的共同通訊作者。該研究通過野外調查與室內模擬相結合的方式,分析了不同沉水植被蓋度下(0%、25%、50%、75%和90%)水質變化特征。野外調查和室內模擬結果共同表明,低蓋度沉水植被可有效改善環境水體水質,但隨著沉水植被蓋度的逐步增大,對水體TN、TP等營養鹽的去除效率未呈線性增加。當沉水植被蓋度過高時,植物殘體的腐爛分解以及對水下光照的遮蔽作用反而導致營養鹽含量的增加。從改善水質的角度,本研究提出了白洋淀所需維持的最適沉水植被蓋度水平,研究結果為白洋淀及其他淺水湖泊沉水植物修復技術提供了新視角。